'20세기의 김홍도' 김기찬이 찍은 중림동 골목길

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

[arte] 한이수의 성문 밖 첫 동네

- 골목을 사랑한 사진가 김기찬

- 골목을 사랑한 사진가 김기찬

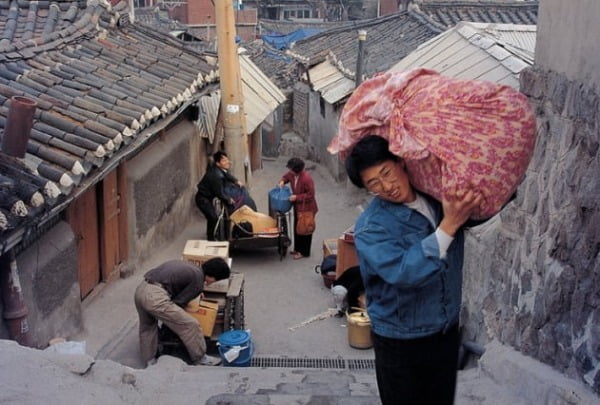

1968년부터 2001년까지 중림동의 골목 안 풍경을 찍은 김기찬 사진작가의 말이다. 그의 사진집, <골목 안 풍경>은 6집까지 발간됐다. 사진집에는 중림동에서 살아가는 사람들의 애환이 풍속화처럼 펼쳐진다. 풍속화가 김홍도가 이 시대에 사진사로 태어난다면 김기찬의 작품과 같은 사진을 찍었을 것이다. 그는 처음부터 사람들에게 카메라를 들이대지 않았다고 한다.

골목을 걸으면 동네 사람들은 ‘아직도 뭐 찍을 게 있냐?’며 먹던 부침개를 나눠주었고, 김치 부스러기에 막걸리 잔을 기울이던 아저씨들도 잔을 내주었다. 더 이상 그는 낯선 사람이 아니었다. 사람들이 그에게 준 것은 삶의 공간만이 아니었다. 어려운 일이 생기면 카메라를 들고 다니는 그를 붙잡고 집안의 대소사를 의논했다. 장장 33년의 세월이었다.

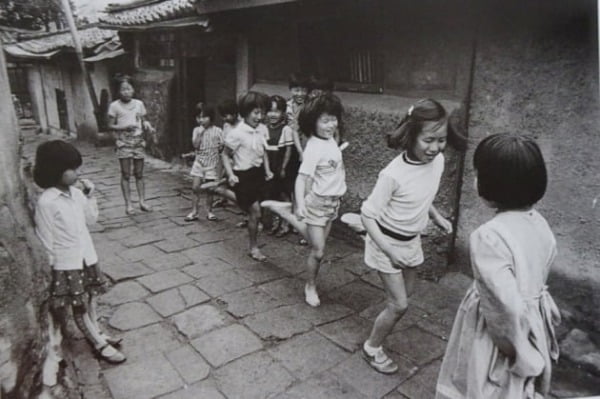

왜 하필 중림동이었을까? 그는 왜 중림동을 사랑한 것일까? 그가 사는 곳이 중림동이라면 퇴근길에 카메라를 들수도 있었겠다. 그러나 그의 집은 사직동이다. 사직동은 그가 중림동을 찍기 전, 이미 망가지기 시작했다. 김현옥 서울 시장이 미친 듯이 추진한 개발의 신호탄이었다. 서울의 첫 지하 터널인 사직터널이 착공되면서 사직동의 골목은 사라졌다. 개발은 곧 골목길이 사라지는 것을 의미했다. 골목길이 없어지자 함께 뛰놀던 친구들의 모습이 기억에서 사라졌다. 유년의 실종이다.

처음부터 골목을 찍은 것은 아니었다. 서소문에 있던 동양방송 카메라맨이었던 그는 사회성 짙은 다큐멘터리를 만들기 위해 서울역을 찍었다. 청소하는 사람들, 물건을 나르는 지게꾼, 서울역에서 염천교까지 이어지는 행상들을 찍다가 서울역에서 가까운, 그들이 사는 동네까지 따라온 것이다.

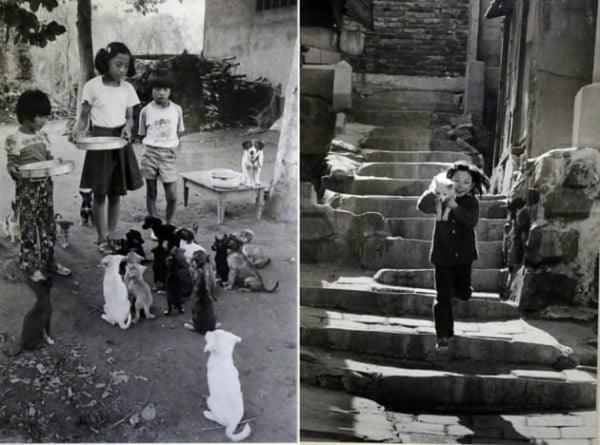

집안은 답답하고 더운데 골목은 시원하다. 거기에 돗자리를 깔고 누워 숙제하는 아이들, 동네 여인네들은 모여서 국수를 말아먹었다. 때로는 악다구니를 퍼부으며 싸우기도 하지만 또 언제 그랬냐는 듯 다시 어울렸다. 가난하지만 삭막하지 않은 공간, 골목은 온기 넘치는 공간으로 탄생했다. 이곳에 사는 사람들은 가족이며 형제였다. 공동체의 발견이었다. 김기찬이 발견한 ‘골목 안’은 어떤 세상보다도 넓고 깊은 세계였다.

그는 아마도 골목을 찍을 때처럼 아파트 문을 열고 들어가 사진을 찍고 싶었는지 모른다. 골목 안 사람들은 대문의 빗장을 열어주었지만, 아파트는 비밀번호를 모르면 자기 집도 들어갈 수 없는 시대가 되었다. 골목이 상징하는 것은 함께 삶을 나누는 공동체의 모습이다. 이제 와서 김기찬의 사진이 주목받는 것은 중림동에 골목이 있었기 때문이다. 그 골목에 온기가 묻어나는 사람들이 있었기 때문이다. 문득, 이 사진 속 사람들도 아파트에 입주했을까 궁금해진다.

![깊게 파려면 넓게 파라 [고두현의 인생명언]](https://img.hankyung.com/photo/202311/01.35127791.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)