-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

가격을 낮춰 팔고 싶어도 주변 다른 빌딩 매물 가격을 생각하면 아쉬운 마음이 먼저 든다고 한다. A씨는 “사실상 지금 가격대에선 거래가 이뤄지지 않는단 걸 안다”면서도 “세입자는 보증금을 다 쓰고 쫓겨났고, 공실도 있어 대출 부담이 크다”고 어려움을 호소했다.

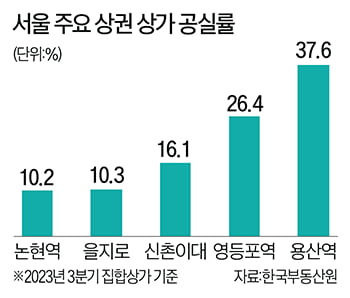

용산 공실률 최고 37.6% 비상

한국부동산원이 발표하는 ‘상업용부동산 임대동향조사’에 따르면 서울의 지난 3분기 집합상가 공실률은 8.3%를 기록했다. 지난해 4분기 8.1%를 기록했던 공실률은 지난 1분기 8.0%로 다소 줄었지만, 2분기 8.3%로 증가했다. 3분기 역시 8.3%로 공실률은 여전한 상황이다.그러나 지역별로 살펴보면 같은 서울 내에서도 상권마다 공실률 차이가 크다. 서울 도심 지역의 공실률은 11.1%다. 동대문 지역이 12.1%로 도심 내에서 가장 높았다. 도심에서 공실률이 가장 낮은 을지로도 10.3%에 달한다.

서울 내 다른 역세권도 사정은 마찬가지다. 영등포 역세권의 집합상가 공실률은 지난 3분기 26.4%를 기록했다. 청량리 역시 22.8%로, 다른 지역보다 공실률이 높았다. 강북 지역에서도 대학 상권으로 유명한 신촌·이대 역시 최근 공실률은 16.1%에 달한다. 반면 강남 압구정(1.8%)이나 서초구 교대역(1.1%) 등은 비교적 낮은 공실률을 보였다.

미국도 ‘공실률 공포’ … 세계적 추세

상업용 부동산의 공실률 문제는 비단 우리나라만의 문제는 아니다. 글로벌 부동산 서비스 기업인 JLL에 따르면 미국 로스앤젤레스시의 공실률은 지난 상반기 기준 최고 30%에 달했다. 샌프란시스코는 그보다도 높은 31.6%를 기록했다. 오피스뿐만 아니라 상가 건물까지 상주인구가 줄어들면서 공실률이 급격하게 늘고 있다.홍콩의 오피스와 상가 건물 등 상업용 부동산 공실률도 최근 두 자릿수에서 점차 증가 중이다. 지난 상반기엔 15%가 넘는다는 조사 결과가 나오기도 했다. 외국 자본이 빠져나간 데다가 경기 침체가 이어지면서 상업용 부동산 시장이 먼저 타격을 받고 있다.

그러나 업계에선 한국의 상업용 부동산 시장의 특수성도 함께 고려해야 한다고 말한다. 한 빌딩 매매 전문 공인중개 대표는 “상권이 코로나19와 재택근무 영향으로 위축된 것은 사실”이라면서도 “고금리와 높은 분양가로 임대인은 수익률이 줄고 임차인은 임대료가 높아 고생하는 기이한 구조가 근본 원인”이라고 설명했다.

실제로 서울의 임대가격지수는 지난해 4분기 100.7을 기록한 데 이어 올 1, 2분기 각각 101.08, 101.48로 꾸준히 상승했다. 지난 3분기엔 지수가 101.98까지 다시 올랐다. 공실률이 늘어나는 상황과 달리 임대료는 꾸준히 오르고 있는 셈이다.

업계 관계자는 “상가를 분양받는 입장에선 공사비가 오르며 분양가가 오르고 고금리로 금융 비용이 늘었다”며 “상권이 위축되는 상황과는 별개로 임대료는 오를 수밖에 없는 상황”이라고 말했다.

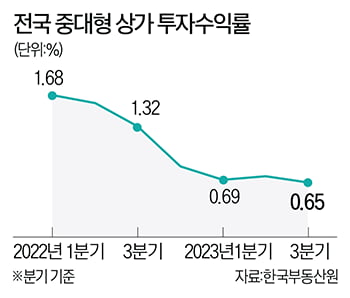

수익성 낮아도 매매가는 고공행진

사정이 이렇다 보니 매매 시장과 임대 시장의 격차는 더 커지는 상황이다. 수익률 악화로 집주인의 금융 부담은 늘었는데, 정작 매매시장에선 비싼 가격으로 호가를 형성해 실제 거래는 이뤄지지 않는다는 것이다.한국부동산원에 따르면 전국 대형 상가 투자수익률은 분기당 0.65%까지 떨어졌다. 지난해 1분기 1.68%에 달했던 수익률은 지난해 4분기 0.84%까지 하락하며 1% 밑으로 떨어졌다. 이후에는 0.6~0.7% 사이에서 좀처럼 반등하지 못하고 있는 상황이다.

이달 초 거래된 인근 연면적 622㎡ 건물도 63억8000만원에 거래됐다. 해당 건물의 2017년 거래가(34억원)와 비교하면 6년 사이에 2배 가까이 가격이 상승했다. 2015년 21억1000만원에 거래됐던 용산구 연면적 306㎡ 건물도 지난 6월 70억원에 거래되며 3배 넘는 가격 상승을 기록했다.

상승 거래가 이따금 나오지만, 시장에선 거래가 끊겼다는 게 현지 중개업소의 전언이다. 업계 관계자는 “매수자와 매도자의 눈높이 차이가 너무 크다”며 “최근 거래되는 가격은 정말 희귀한 경우로, 대부분은 매도자가 너무 비싼 가격에 내놓아 거래가 이뤄지지 않는다”고 설명했다.

유오상 기자 osyoo@hankyung.com

![[단독] 수당 끊겼는데 서울 가라니…수도권 기동대 '불만'](https://img.hankyung.com/photo/202311/01.35188786.3.jpg)