"빚내서 부동산에 투자하면…" 소득 불평등 이유 있었다 [강진규의 데이터너머]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

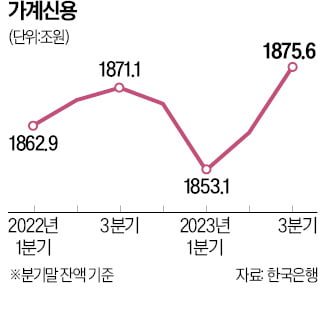

가계부채 늘면 고소득층만 소득 증가

소득 불평등 심해진다

소득 불평등 심해진다

22일 한국은행 경제연구원이 발간한 BOK경제연구 '우리나라의 가계부채와 소득불평등' 보고서에서 김수현 전남대 경제학부 교수와 황설웅 한은 금융통화연구실 부연구위원이 분석한 결과다.

이들은 2004년부터 2021년까지 한국노동패널 자료를 통해 2018년 이후 신규 가계부채 대부분이 주택담보대출을 목적으로 발생했다는 점을 확인했다. 주요 선진국에서는 소득이 많아질수록 금융자산 비중이 늘지만 한국은 모든 계층에서 비금융자산 비중이 크게 높은 것으로 나타났다. 증권이나 예금에 돈을 넣어두는 것보다 빚을 더 내서라도 부동산에 투자하는 것이 낫다고 보는 셈이다.

신규 가계대출 실행 건수와 가처분소득 증가율의 관계를 살펴본 결과 소득 상위 20%에 해당하는 5분위 가계가 비금융자산 취득을 위한 대출을 한 건 늘리면 소득증가율이 0.7%포인트 증가하는 것으로 분석됐다. 이자비용보다 신규 자산에서 발생하는 소득이 더 많은 것으로 나타났다. 반면 다른 분위 가계는 대출 건수 증가에 따라 소득증가율이 평균 2.4%포인트 감소했다.

부채 잔액을 10% 늘릴 경우에도 가처분소득은 0.31% 증가했다. 부동산 가격 하락기에는 주로 임대소득이 증가했고, 상승기에는 자산 매각에 따른 자본수입이 늘었다.

부채 증가에 따라 소득 불평등이 확대되는 것은 거시건전성 규제의 대부분이 고소득층이 저소득층에 비해 빚을 더 낼 수 있도록 구성된 것과 관련이 깊다는 분석이다. 소득 대비 대출 총액을 규제하는 총부채원리금상환비율(DSR)과 자산 가격 대비 대출금액을 제한하는 주택담보인정비율(LTV) 등이 대표적이다.

김 교수는 "가계부채는 일시적으로 유동성 제약에 처한 가계의 소비 평탄화를 위해 활용돼 경제의 총효용을 증가시키는 것으로 알려져있으나 비금융자산 취득을 위해 가계부채를 이용하는 한국은 이론에서 벗어난 상태"라며 "과도한 가계부채가 재분배 측면에서 부정적 효과를 낼 수 있다는 점을 감안해야한다"고 밝혔다.

강진규 기자 josep@hankyung.com

![돈 잘 번다는 '이 직업' 사라질 위기…한은 '무서운 경고' [강진규의 데이터너머]](https://img.hankyung.com/photo/202311/99.11449661.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)