밭농사 짓던 어린 시절

모든 작품 활동에 영감

드로잉 넘어 조형·설치

"그리는 것만 미술 아냐"

대구 'From Lines' 展

다음달 14일까지 81점

농부들은 부지런히 밭을 갈아 이랑과 고랑을 만든다. 이랑은 폭신폭신한 생명들의 터전이 되고 고랑은 이들을 키워내는 물길이 된다. 그 땅이 있어야만 잎이 자라고, 꽃이 피고, 열매를 맺는다. 흙 위에 가지런히 정돈된 일렁이는 흙의 굴곡이 없었다면 아무리 좋은 씨앗도 다 무슨 소용이랴. 그러니까 밭의 풍경은 ‘생명의 선(線)’이나 다름없다. 비탈진 밭에서 찾아낸 ‘생명의 선’들을 40여 년째 캔버스로 옮겨온 화가가 있다. 지금 유럽 미술계에서 가장 주목하는 ‘부조회화’의 대가, 남춘모 화백(62)이다. 동대구역에서 경북 청도 방향으로 차로 30분가량 달려 다다른 가창면의 한적한 골목. 하루 종일 빛이 머무는 그의 작업실에서 만난 그는 과묵한 표정으로 땅(캔버스) 위에 농사(붓질)를 짓고 있었다.

지난해 프랑스 생테티엔의 세송갤러리에서 개인전 ‘Spring’을 열었고, 지난 9월엔 대구보건대 인당뮤지엄에서 신작으로 주로 구성한 개인전 ‘From Lines’에 작품 81점을 건 직후였는데도 여전히 새로운 작업에 몰두하고 있었다. 작업실 2층엔 그가 수십 년간 작업해온 드로잉과 회화, 조각 작품 수백여 점이 차곡차곡 쌓여 있다.

공장에서 일하다 왼손 큰 부상

그의 미술공부는 남들보다 조금 늦었다. 산비탈을 개간해 고추와 담배 농사를 짓던 부모님과 자란 그는 어린 시절 그림과는 거리가 멀었다. 고교 졸업 후 공장에서 일하다 왼손에 심각한 부상을 입었다. 영업사원으로 우연히 미술학원에 들어갔다 선을 그리는 사람들을 보고 호기심이 생겼다.

뒤늦게 계명대 미대에 입학했고 스물여덟에 졸업했다. 원래 취업을 위해 공업디자인 전공을 희망했지만 “취업을 보장 못 한다”는 말에 회화로 돌아섰다. 정교하고 반듯한 선을 그어야 하는 구상에서 벗어나 추상과 구상의 중간 단계인 ‘비구상’을 탐구했다. 불투명한 장래와 자신의 현실적 한계 등을 떠올리며 혼란스러운 시기를 보내던 때, 독일 표현주의 작품들을 처음 접했다. 주관적 감정을 짙게 드러내는 작가들을 보며 ‘한국적 선’의 가치에 대해 더 강렬하게 눈을 떴다. 한국화 선대 작가들이야말로 선으로 입체감을 만들고 여백으로 공간감을 드러내는 방식의 대가들이 아니던가.

“내 방식대로 풀어보기로 했어요. 잘 그린 그림, 못 그린 그림에 대한 평가 방식에 회의가 들던 때였죠. 직선 작업을 주로 하다가 현대 건축에서 뼈대 역할을 하는 ‘빔’처럼 부수적 작업을 다 덜어내고 ‘ㄷ’자의 뼈대를 캔버스에 이어 붙였습니다. 그게 부조회화 작업의 시작이었지요.”

2.5차원의 선…뼈대만 남기고 다 버렸다

그는 대구와 독일 쾰른에 작업실을 두고 있다. 대구 작업실을 사용하기 전까진 청도의 한 폐교를 개조한 작업실에서 이배·최병소 화가와 함께 지냈다. 독일과의 인연은 그가 33세가 되던 때 맺어졌다. 대학원 졸업 후 대학 강의를 하다 작가로서 회의감과 조급함이 밀려와 뒤셀도르프로 떠났다. 세계적으로 유명한 예술대학 ‘쿤스트 아카데미’에 현대미술의 거장 게르하르트 리히터와 백남준 작가가 교수로 있다는 사실에 이끌렸다. 그의 충동적인 도피성 유학은 체류 비자 문제로 2년 만에 끝났지만, 지금도 그는 쾰른의 배를 보관하던 창고를 스튜디오로 개조한 곳을 분양받아 14년째 쓰고 있다.

땅에 같은 것만 심으면 땅이 썩는다

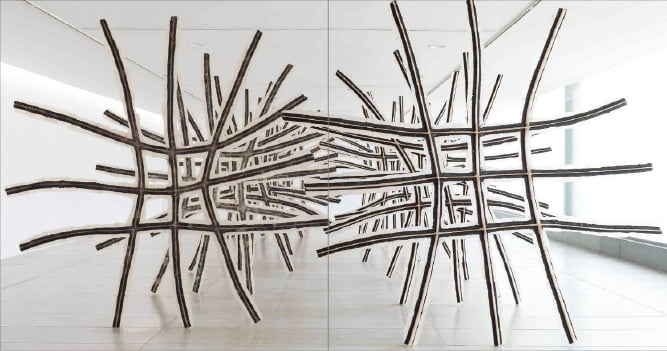

한국으로 돌아온 그는 다시 작업에 매진했다. 지금도 그는 일부 대형 설치 작품의 도움을 받는 것을 제외하면 기초작업을 모두 다 한다. 새벽 일찍 작업실에 나와 스태프들과 정해진 일을 마치면 혼자 생각하고 구상하는 시간을 규칙적으로 갖는다.1990년대에 선을 탐구하던 그는 2000년대 들어 조형과 설치로도 이어졌다. ‘ㄷ’자 모듈을 캔버스에서 해방해 아예 설치 작품으로 만들어낸 것. 지름 2.8m의 원 조각이 되기도 하고, 높이 2.6m의 거대한 빔이 되기도 한다. 공중에 매달기도, 공간 전체를 채우기도 한다. 입체의 선들을 겹쳐 만든 격자무늬 설치 작품인 Spring-Beam(2019) 시리즈는 전통 가옥의 문살을 연상하게 한다. 혹은 해시태그(#)나 밭을 뜻하는 한자 전(田)을 떠올리게도 한다.

치열하게 선을 탐구해온 작가는 코로나 팬데믹을 거치며 20년 전의 페인팅 작업을 다시 시작했다. 힘들고 배고프던 시절 온통 시커멓게 칠한 자신의 그림들을 다시 보면 암담한 코로나 시기가 겹쳤다. 스스로 초심으로 돌아가야겠다는 반성이기도 했다. 이미 자신의 작품세계를 탄탄히 구축하고도 남 화백은 왜 늘 새로운 작업에 몰두할까.

“농사가 그래요. 땅에 같은 것만 심으면 토질이 나빠집니다. 작물은 병들고 열매도 안 열리죠. 꼭 그리는 것만 미술은 아니잖아요. 설치든, 조각이든, 그 형태가 무엇이든 표현할 수 있는 모든 방법을 살아있는 한 탐구할 겁니다.”

대구=김보라 기자 destinybr@hankyung.com

![최영우 "'연인' 용골대 연기 후 중국인 오해…난 토종 한국인" [인터뷰+]](https://img.hankyung.com/photo/202311/01.35144011.3.jpg)

!['꿈꾸는' 유하, 이 빛나는 비행 [인터뷰+]](https://img.hankyung.com/photo/202311/01.35143485.3.jpg)