[단독] "사장님, 관둘래요"…甲이 된 외국인 근로자

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

외국인 250만 시대

(8) 갑·을 뒤바뀐 中企·농가 사업장

"일 힘들다" "돈 더 벌고 싶다"

1년 내 퇴사 근로자 30% 달해

태업·결근 반복하며 해고 요구

기업은 어쩔 수 없이 동의해 줘

불성실 제재 방안 등 마련해야

(8) 갑·을 뒤바뀐 中企·농가 사업장

"일 힘들다" "돈 더 벌고 싶다"

1년 내 퇴사 근로자 30% 달해

태업·결근 반복하며 해고 요구

기업은 어쩔 수 없이 동의해 줘

불성실 제재 방안 등 마련해야

외국인 근로자와 사업주 간 갑을 관계가 바뀌고 있다. “사장님 나빠요”라며 부당행위에 억울함을 호소하는 외국인 근로자 대신 1년도 채 안 돼 사업장을 이탈하는 근로자로 인해 속앓이하는 고용주가 크게 늘고 있다. 중소기업 대표들은 이들을 잡아두기 위해 ‘읍소’까지 하는 처지다.

○‘메뚜기’ 된 외국인 근로자

외국인 근로자의 의도적인 퇴사는 심각한 수준이다. 23일 고용노동부가 홍석준 국민의힘 의원에게 제출한 자료에 따르면 2020년 1월 1일 이후 입국한 비숙련 취업(E-9) 비자 근로자 8만2374명 중 1년 안에 첫 근무지를 그만둔 인원은 2만3710명으로 28.7%에 달했다. 석 달 안에 그만둔 외국인도 8.4%(6995명)를 차지했다. E-9 비자 입국자는 ‘3년+1년10개월’ 등 총 4년10개월을 체류할 수 있다.회사를 옮기는 방법도 갈수록 치밀해지고 있다. E-9 외국인 근로자는 해고, 휴·폐업, 부당 처우 등의 경우에만 사업장을 옮길 수 있다. 하지만 태업과 결근 등을 반복하면 고용주로선 근로 분위기를 해치는 외국인을 그대로 둘 수 없어 울며 겨자 먹기로 해고해줄 수밖에 없다.

수도권의 섬유염색업체 이모 사장도 이런 일을 경험했다. 베트남 출신 외국인 근로자들이 “약품 냄새가 심하다”며 업무 강도가 비교적 약한 숙련 공정으로 재배치해달라고 요구했다. 사장이 이를 거부하자 “직장을 옮겨달라”며 태업을 시작했고, 결국 계약을 해지했다. 이 업체는 새 외국인 인력을 관계 기관에 신청했지만 반년째 받지 못하고 있다. 이 사장은 “제도 틈새를 동료끼리 공유하고 있어 이들을 붙잡기 어렵다”며 “인력이 부족한 상황이어서 읍소하는 것 외엔 방법이 없다”고 했다.

중소기업중앙회가 최근 중소기업 500개를 조사한 결과 68.0%가 외국인 근로자로부터 사업장 변경을 위한 계약 해지를 요구받은 것으로 나타났다. 계약 해지를 요구받은 응답 기업의 96.8%는 실제로 계약을 해지했다.

○농가에서도 이탈 속출

‘갑이 된 외국인 근로자’ 얘기는 제조업만의 일이 아니다. 경북 영양군의 한 자연산 송이 농장주 박모 대표도 작년 12월 배정받은 외근인 근로자 2명을 6개월 만에 내보냈다. 박 대표는 “농업 특성상 작업량이 적을 때는 그만큼 일당을 덜 쳐줄 수밖에 없는데 수입이 줄었다며 해고를 요구해 그렇게 해줄 수밖에 없었다”고 말했다.전문가들은 외국인 근로자의 이직이 빈번한 가장 큰 이유로 ‘수입’을 꼽는다. 허용된 체류 기간에 최대한 많은 이익을 얻기 위해 임금을 조금이라도 더 주는 사업장으로 옮기는 걸 주저하지 않는다는 설명이다.

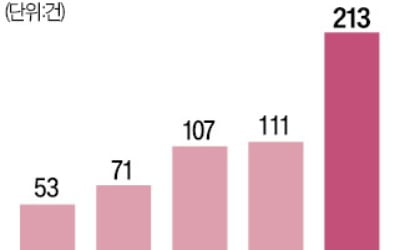

첫 직장을 떠난 외국인 근로자가 새 일터를 구하기도 쉬운 환경이다. 내국인의 중소기업 기피 현상이 심화하면서 외국인 근로자마저 만성 부족 상황이기 때문이다. 고용부에 따르면 300인 미만 사업장의 저숙련 인력 미충원 인원은 2019년 3만9000명에서 올해는 7만1000명에 달한다. 노민선 중소벤처기업연구원 연구위원은 “부득이한 경우를 제외하곤 입국 이후 일정 기간은 한 사업장에서 근무하도록 하는 대안을 마련해야 한다”고 지적했다.

민경진 기자 min@hankyung.com