헵번의 잠옷으로 유명한 스웨트셔츠, 100년 전엔 '축구 유니폼'이었다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

스타일 인문학

1920년대 초 축구선수 러셀이

까끌거리는 울 유니폼에 질려

속옷용 면 운동복 만든게 시초

영화 '티파니에서 아침을' 등

히트작에 연달아 나와 눈도장

운동복 이어 일상복까지 점령

1920년대 초 축구선수 러셀이

까끌거리는 울 유니폼에 질려

속옷용 면 운동복 만든게 시초

영화 '티파니에서 아침을' 등

히트작에 연달아 나와 눈도장

운동복 이어 일상복까지 점령

오드리 헵번과 스웨트셔츠 이야기를 하면서 혼인 빙자 사기 사건을 언급하게 된 것은 기상천외한 아이러니다. 하지만 영화라는 판타지를 통해 만들어지는 이미지와 영화 속 등장 인물들의 욕망을 향한 환영엔 늘 어떤 브랜드가 있었다. 대한민국을 들썩이게 한 사기 사건과 ‘청순가련의 스웨트셔츠’가 자연스럽게 연결된 이유이기도 하다.

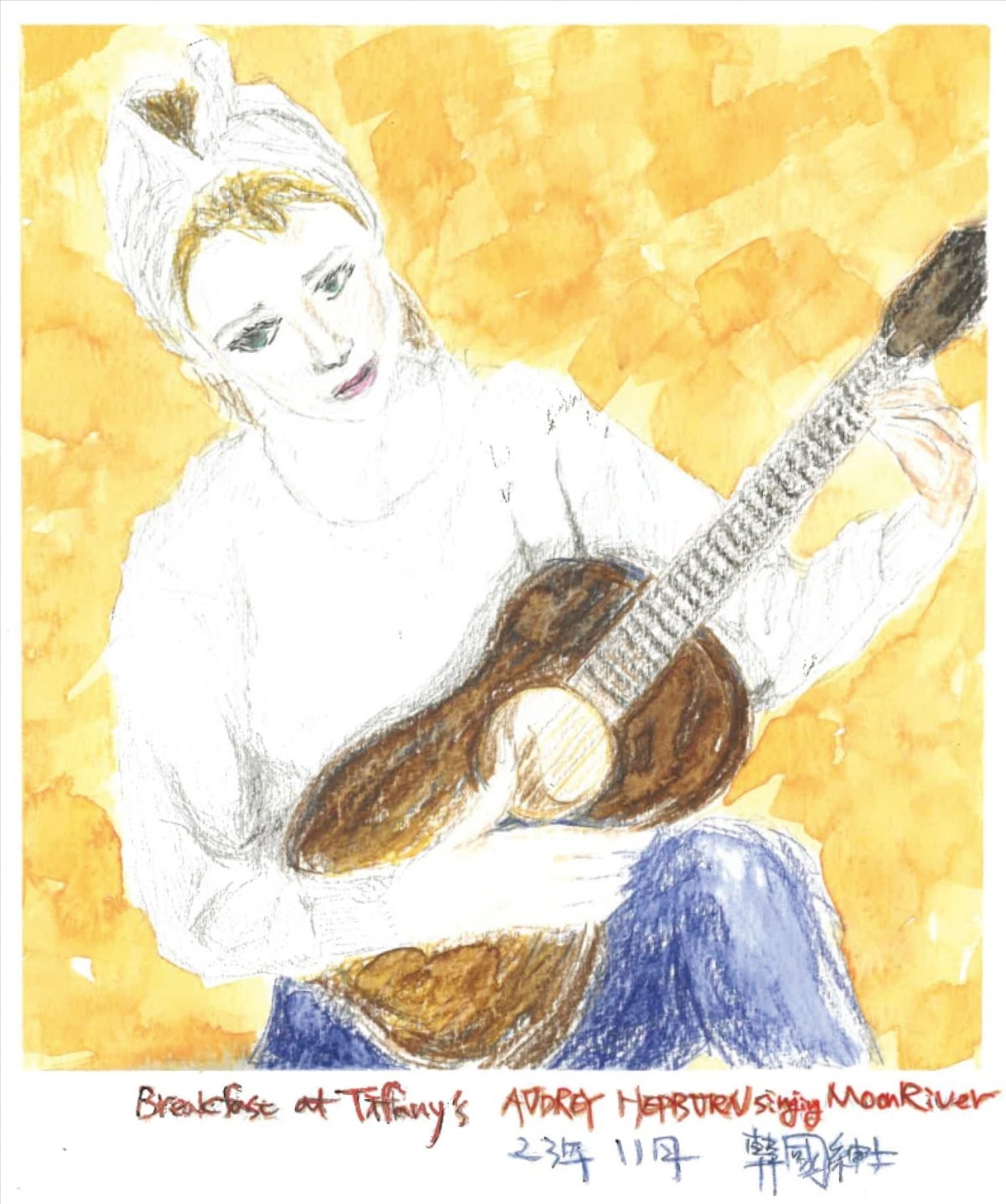

티파니와 지방시의 화려함에 가려져 우리가 놓친 게 하나 있다. 엄청난 인기를 누리며 여러 번 리메이크된 주제가 ‘문 리버’를 부를 때 헵번이 기타를 품에 안고 편안하게 걸치고 있던 옷-스웨트셔츠다. 영화 전체에 걸쳐 가장 순수하고 맑은 모습으로 등장하는 헵번은 이 장면에서 방금 샤워를 마친 듯 머리를 싸맨 수건과 밝은 스웨트셔츠로 청순 가련의 이미지를 각인시켰다.

스웨트셔츠란 무엇인가. 누구나 한 개쯤 갖고 있는 옷이다. 잠옷 대용, 분리배출용, 잡다한 집안일 할 때 입는 옷, 집 앞 편의점에 나갈 때 막 걸치는 옷…. 코로나 팬데믹을 함께 견뎌온 스웨트셔츠는 이제 곧 세상에 소개된 지 100살을 맞이하는 패션계의 클래식 아이템이다. 이렇게 저렇게 물처럼 공기처럼 우리와 함께 해온 이 아이템은 그 유래도 성장 과정에도 스토리가 많다.

1920년대 초반 미국 앨라배마대 미식축구팀의 쿼터백엔 벤저민 러셀 주니어라는 선수가 있었다. 울 소재로 만들어 따끔거리는 데다 세탁과 건조가 수월하지 않던 미식축구 유니폼에 넌더리가 나던 어느 날. 여성과 아동을 위한 내의 공장을 운영하던 아버지에게 요청해 단순한 디자인의 면 니트 스웨터를 만들어 입는다. 따뜻하고, 가벼운 데다 세탁이 수월해 인기를 얻게 된 이 옷은 곧 모든 스포츠 분야에서 사랑받게 됐다. 아는 사람은 다 아는 러셀 애슬레틱 컴퍼니(Russell Athletic Company)가 이렇게 탄생했다.

이 회사의 어떤 직원이 이름 붙인 스웨트셔츠(한국어로 번역하면 ‘땀복’)의 유명세는 실로 대단했다. 곧 챔피언이라는 경쟁 브랜드도 생겨났다. 챔피언은 스웨트셔츠에 모자와 지퍼를 달아 생산했다. 이뿐만 아니라 ‘플록 가공’이라고 하는 짧은 섬유를 접착해 로고나 사명 등을 새기는 가공법과 잦은 세탁에도 수축되지 않는 편직 기술(리버스 위브)을 개발해 새 바람을 일으킨다. 스웨트셔츠는 1930년대 산업화 시대에 특정 조직의 문화와 사기를 고취시키는 ‘팀 복 문화’의 중심에 선다. 1960년대 고조된 미국 대학이나 스포츠 팀의 유니폼 문화는 이름과 로고를 새겨 넣을 수 있는 이 스웨트셔츠에 큰 빚을 지고 있다고 해도 과언이 아니다.

당시 스웨트셔츠는 그저 운동할 때, 집에서나 입는 옷에 불과했다. 이 옷이 일상복으로 격상된 것은 한 걸출한 남자의 역할이 컸다. 1963년 개봉작 ‘위대한 탈출’에서 포로 수용소 탈옥을 일삼는 버질 힐츠 대위 역의 스티브 매퀸은 가죽 재킷 아래 소매를 자른 스웨트셔츠를 늘 입고 있었다. 영화의 배경은 아이러니컬하게도 아직 스웨트셔츠가 발명되기 훨씬 전인 2차 세계대전이 배경이지만, 어쨌든 영화가 흥행하며 운동장이나 집안에서 입던 옷이 일상의 동반자가 되는 계기가 됐다.

필자의 밤잠을 셀 수 없이 설치게 했던 영화 ‘시애틀의 잠 못 이루는 밤’에서의 멕 라이언은 또 어떤가. 시애틀의 긴 밤 내내 그녀가 스웨트셔츠를 입고 등장했으니, 우리의 1990년대도 스웨트셔츠와 늘 함께였다. 시간이 흘러 코로나 팬데믹을 거치며 또다시 그 편안함과 실용성을 입증한 스웨트셔츠. 무려 100년을 우리와 함께한 이 아이템이 어떻게 또 활약할지 기대된다. “스웨트셔츠와 함께라면, I am 신뢰예요.”

한국신사 이헌 스타일리스트

![[단독] "일본산이 오히려 더 싸다니"…내년 종이값 또 오른다](https://img.hankyung.com/photo/202311/02.35208962.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)