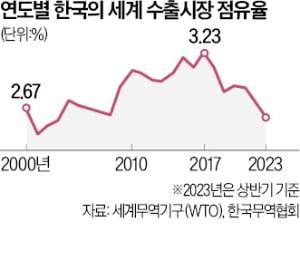

"생산가능인구 확대, 규제 해소, R&D효율성 제고가 수출 관건"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

무협, 한국 수출 경쟁력 회복을 위한 3대 키워드

생산가능 인구, 美·日 등에 뒤져

법인세 감면 등 출산 정책 필요

과도한 규제가 기업 경영 발목

입법 시스템 개선, 규제 해소를

매출 대비 R&D투자 3.5% 불과

투입 자원 대비 연구성과 높여야

생산가능 인구, 美·日 등에 뒤져

법인세 감면 등 출산 정책 필요

과도한 규제가 기업 경영 발목

입법 시스템 개선, 규제 해소를

매출 대비 R&D투자 3.5% 불과

투입 자원 대비 연구성과 높여야

○“법인세 감면으로 출산 촉진해야”

한국의 산업 경쟁력이 약화한 첫 번째 이유는 저출산·고령화에 따른 ‘생산가능인구(15~64세) 감소’다. 지난 1분기 기준 한국의 생산가능인구는 전체 인구 가운데 68.8%로 집계됐다. 미국(71.8%) 일본(78.6%) 독일(77.3%) 등 주요 경쟁국보다 낮다. 통계청에 따르면 한국의 생산가능인구는 2020년 3738만 명에서 2030년 3381만 명, 2040년 2852만 명으로 갈수록 줄어들 전망이다.

무협은 △출산·양육 친화적 기업문화 정착 △유휴인력의 경제활동 촉진 △해외 인력 유치 및 정착 지원 △기업 생산성 제고를 대안으로 제시했다. 무협은 “회원사 설문 결과 많은 기업이 정부의 출산·양육정책 협조에 대해 편익보다 비용이 더 크다고 느끼고 있다”며 “법인세 감면 등 기업 대상 인센티브형 출산·양육 정책이 필요하다”고 제언했다.

○“숙의 없는 규제 법안 양산 억제해야”

수출 경쟁력 약화의 두 번째 요인은 ‘과도한 규제’다. 스위스 국제경영개발원(IMD) 국가 경쟁력 평가 결과, 기업 활동에 대한 규제 정도를 나타내는 ‘기업 여건’ 항목에서 한국은 전체 63개국 중 48위에 머물렀다. 기업 경쟁력을 촉진하는 환경을 가늠하는 ‘법률 및 규제 체계’에선 59위로 최하위권에 속했다. 무협은 “과도한 규제는 기업 경영을 악화하는 직접적인 요인”이라며 “기업 투자를 가로막고 첨단기술 개발 동기를 약화해 중장기 산업 경쟁력 확보를 방해한다”고 지적했다.무협 설문조사 결과 중소기업의 45%는 “규제로 인해 애로를 겪은 경험이 있다”고 답했다. 같은 설문에서 스타트업의 44%는 규제로 기업 경영과 기술 개발에 애를 먹고 있다고 답했다. 무협은 “과잉 규제의 원인 중 하나는 급증하는 입법 건수”라며 “규제 법안이 충분한 사전 검토 및 숙의 없이 발의되고 있다”고 꼬집었다.

규제를 개선하기 위해 △입법시스템 개선을 통한 규제 양산 억제 △규제관리체계 개선 △기존 규제에 대한 과감한 개혁 추진이 동시에 이뤄져야 한다는 게 무협의 주장이다. 독일, 일본 등에선 법률안에 대한 사전 검토 시스템을 운영하고 있는데, 이를 국내에도 도입해 불필요한 규제 양산을 억제하자고 제언했다.

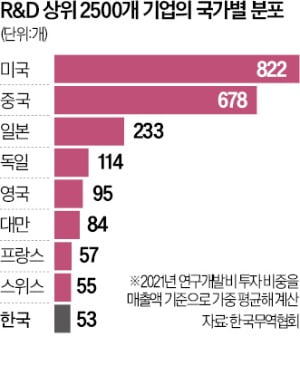

○R&D 투입 자원은 많지만…

세 번째로 해결해야 할 과제는 ‘낮은 R&D 효율성’이다. ‘유럽연합(EU) 산업 R&D 투자 스코어보드’가 세계 연구개발 상위 2500개 기업을 분석한 결과, 한국 기업의 매출 대비 연구개발 투자 비중은 평균 3.5%에 그쳤다. 미국(7.8%), 독일(4.9%), 일본(3.9%), 중국(3.6%) 등 주요국 기업보다 저조했다. 상위 2500개 기업 중 미국 기업이 822개로 가장 많았고 중국(678개), 일본(233개)이 뒤를 이었다. 한국은 53개로 9위에 그쳤다.R&D에 투입되는 자원 대비 성과가 부진해 R&D 효율성도 낮았다. 과학기술정보통신부 등에 따르면 한국의 R&D 투입 요소는 주요국 가운데 최상위권 수준이지만, 연구개발 성과 지표인 경제적 성과·특허·논문 측면에선 주요 경쟁국보다 저조했다.

한국의 연구원은 2020년 기준 44만6739명으로 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 4위를 차지했다. 그러나 2020년 기준 ‘삼극 특허’(미국·유럽·일본 특허청에 동시 등록된 특허) 비율은 14.8%로 일본(34.6%), 독일(29.3%), 미국(18.0%) 등에 뒤처졌다.

무협은 △법인세 등 세제 지원 제도 △교육환경 및 연구시설·장비 △경직적인 근로제도 △기술 유출 문제 등을 해결해야 한다고 조언했다.

김형규 기자 khk@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)