장욱진은 왜 까치를 많이 그렸을까 [고두현의 문화살롱]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

■ 화가의 재발견

유화 730점 중 60%에 까치 등장

"누구요?" "난 까치 그리는 사람"

까치는 길조…그와 가족의 분신

마지막 작품에도 정성껏 반영

고두현 시인

유화 730점 중 60%에 까치 등장

"누구요?" "난 까치 그리는 사람"

까치는 길조…그와 가족의 분신

마지막 작품에도 정성껏 반영

고두현 시인

초등학교 때 그는 미술책에 그려진 까치가 마음에 들지 않았다. 그래서 몸통을 온통 새까맣게 칠하고 눈만 하얗게 칠한 까치를 그렸다. 이 그림은 일본인 미술 교사의 배려로 ‘전일본소학생미전’에 출품됐다. 결과는 1등상이었다. 이때 부상으로 받은 유화물감으로 본격적인 그림을 그리기 시작한 그는 양정고보 4학년 때 전조선학생미전에서 최고상을 받았다.

'자화상'의 까치는 '우리 네 식구'

첫 번째 작품 ‘까치’(1958)는 화면을 가득 채운 둥근 형상의 나무 속에 까치가 있는 그림이다. 오른쪽에는 푸른 달이 걸려 있다. 이 그림은 캔버스에 물감을 바르고 긁어내는 과정을 통해 완성했다. 긁어내는 작업이 까치 울음소리를 연상케 해 ‘청각의 시각화’를 가장 잘 보여준다는 평가를 받는다.

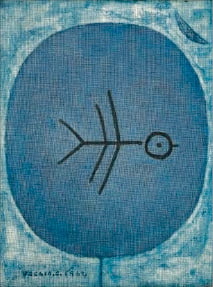

그 옆에 걸린 작품 ‘새와 나무’(1961)는 김원룡 서울대 고고미술학과 교수가 당시 한 달 월급이었던 2만환을 봉투째 놓고 구입한 작품이다. 까치를 본질만 남긴 단순한 형태로 표현한 것에서 첫 번째 작품과 차별화된다. 마지막 작품 ‘나무와 까치’(1961)는 나무를 상형문자 형태로 표현한 뒤 그 위에 까치를 그렸다. 화풍이 표현주의에서 기호주의로 변했음을 보여주지만, 까치의 본질에는 변함이 없다.

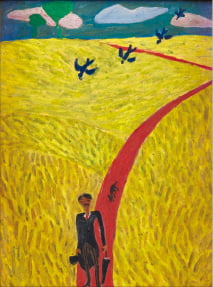

1층에 걸린 ‘자화상’(1951년)에는 까치가 네 마리나 그려져 있다. 여기에서 자신은 황금빛 벌판을 가로지르는 붉은색 길을 따라 유유히 걸어오는 신사다. 옷은 결혼식 때 입었던 하이칼라 프록코트다. 이 그림은 부산에서 피란 생활을 하던 중 충남 연기 고향 집에 잠시 들렀다가 그린 것이다. 포탄이 넘나드는 하늘에 까치 네 마리를 그려 넣은 것은 하루빨리 ‘우리 네 식구’가 재회할 날을 기약하는 것이다.

그는 뒷날 ‘자화상의 변’에서 “대자연의 완전 고독 속에 있는 자기를 발견한 그때의 내 모습”이라고 썼다. 이렇게 보면 까치는 그의 분신이자 가족의 모티프다. 그는 한 신문에 기고한 글에서 이렇게 고백했다. “그림처럼 정확한 나의 분신은 없다. 난 나의 그림에 나를 고백하고 나를 녹여서 넣는다. 나를 드러내고 발산하는 그림처럼 정확한 놈도 없다.” 전시 제목인 ‘가장 진지한 고백’처럼 장욱진에게 그림은 자신의 삶 그 자체였다.

장욱진에게 까치는 일상에서 마주하는 친근한 대상이자 자신의 심상을 투영하는 대상이었다. 까치는 우리에게 친숙한 한국의 텃새다. 까치 우는 소리는 반가운 소식이나 손님이 오는 것을 알리는 징조였다. 까치는 사람보다 시각과 후각이 발달해 주위의 냄새는 물론이고 사람의 냄새도 기억한다. 설날 아침 까치가 울면 그해 운세가 좋다고 했다. 그래서 까치는 옛날부터 길조(吉鳥)로 불렸다.

장욱진 화풍의 변화도 까치를 통해 알 수 있다. 윤범모 전 국립현대미술관장에 따르면 청년기 장욱진의 까치는 날렵한 맵시를 하고 있고 꼬리도 날카롭다. 장년기에 들어서면 까치는 완만한 모습으로 변한다. 꼬리를 선이 아니라 면으로 처리해 한결 후덕해진 모습이다. 노년기에 이르면 까치는 덩치가 커지고 배 부분은 하얗게 바뀐다. 날렵한 새가 통통한 새로 바뀐 것은 그만큼의 연륜을 반영한 것이다.

그림 막힐 때면 까치 소리 들어

장욱진은 까치를 그릴 때 마음을 비우고 자연의 소리에 귀를 기울였다. 거기에 자신의 모습을 담아냈다. “붓에 뭔가를 이뤘다는 욕심이 들어갈 때 그림은 사라지는 것이다. 그런 때면 무심코 자연을 직시하곤 한다. 요즈음도 그림이 막히면 나는 까치 소리며 감나무 잎사귀들이 몸 부비는 소리를 그저 듣는다. 그것만큼 사람 마음을 비우게 해 주는 것도 드물다.”

그는 자신의 작업을 “참된 것을 위해 뼈를 깎는 듯한 소모”라고 말했다. ‘비움’의 과정이 곧 ‘각고’의 과정이기 때문이다. 마음속의 잡다한 얼룩과 찌꺼기들을 하나씩 지워가다 보면 ‘조그만 마음’이 남는데 그는 “어린이의 그것처럼 조그만 이런 텅 비워진 마음에는 모든 사물이 순수하게 비친다”며 “그런 마음이 돼야 붓을 든다”고 했다.

장욱진 회고전을 보면서 그의 ‘까치’만큼 나의 정체성을 대변할 대상은 무엇인지 자문하게 된다. 나는 훗날 무엇으로 남을까. 내 인생의 도화지에는 어떤 ‘까치’를 그릴까.