"손 그림 편지 재미에 빠지면 SNS는 별생각도 안 날걸요"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

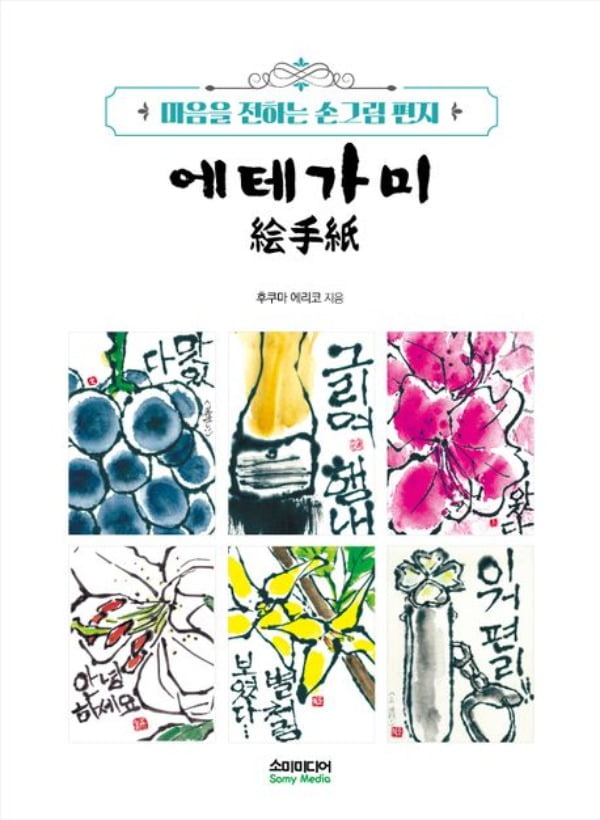

에테가미 작가 후쿠마 에리코 인터뷰

"정성 들인 손 편지만이 전할 수 있는 메시지"

한국서 펼친 에테가미 보급운동

꼭두각시 등 한국 전통문화 접목해

"정성 들인 손 편지만이 전할 수 있는 메시지"

한국서 펼친 에테가미 보급운동

꼭두각시 등 한국 전통문화 접목해

최근 에세이집 <에테가미>를 펴낸 후쿠마씨와 20일 서울 이촌동 자택에서 만났다. '숨 가쁘게 돌아가는 시대에 느릿한 손 편지의 가치는 무엇인가'라는 질문에 이런 대답이 돌아왔다. "속도와 활자 정보에 피로해진 몸과 마음은 '조용하고 편안한 시간'을 원하고 있지 않을까요. SNS 메시지는 기억에서 금방 사라지지만, 정성 들인 손 그림 편지는 쉽게 잊히지 않아요."

한국에서는 생소한 장르지만, 일본에서 에테가미는 일찍부터 전통적인 서화 양식으로 자리 잡았다. 무더위에 그림 편지로 안부를 묻는 '쇼추미마이' 풍습이 대표적이다. 1979년 서화가 고이케 구니오(1941~2023)가 한 잡지에 6만장의 에테가미를 발표하며 유행이 재점화됐다. 현재 일본 내 에테가미 인구는 200만명에 이른다.

후쿠마씨는 1996년부터 고이케 작가 문하에서 에테가미를 배우기 시작했다. 이후 고이케 작가가 세상을 떠난 지난 8월까지 '나팔꽃' '램프' 등 손 편지를 주고받았다. 스승이 보낸 마지막 편지에는 그림 없이 글만 적혀있었다고 한다. '한국에서 에테가미를 널리 알려주는 것이 나의 행복과 꿈이다. 나도 마지막까지 힘을 보태겠다.'

"고이케 선생님은 오랜 암 투병으로 기력이 다한 순간까지도 손 편지를 쓰셨어요. 힘없어 삐뚤빼뚤 적힌 글자였지만, 선생님의 진심은 저한테 그대로 전해졌죠."

에테가미의 가장 중요한 요소로는 '진심'을 꼽았다. 편지를 받는 사람을 향한 정성 어린 마음만 있다면, 그림이나 서예 실력은 부차적인 문제라는 뜻이다. '아마추어'인 작가의 손자녀들과 주고받은 에테가미를 최고로 꼽은 것도 이런 이유에서다. "에테가미는 작품성보다 마음이 중요하다고 생각해요. 기교에 지나친 욕심을 부리면 그림이 난잡해지고, 오히려 진심이 가려질 수 있죠."

인터뷰를 마무리하며 연말 감사 인사를 전하기 위한 에테가미 작성법을 청했다. "붓을 수직으로 들고, 힘을 뺀 채로 하고 싶은 말을 진솔하게 적어보세요. 오는 2024년이 용의 해니까, 그림은 용이 어떨까요?"

안시욱 기자 siook95@hankyung.com

![벨라스케스는 예수보다 부엌데기 여자 얼굴을 더 크게 그렸다 [책마을]](https://img.hankyung.com/photo/202312/01.35390169.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)