월인천강지곡, 280명이 춤과 노래로 빚어낸 세종의 사랑

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

남산 이전 50주년 기념 대작

박범훈·손진책·국수호 '맞손'

세종의 찬불가 현대적으로 각색

창+성악·국악+오케스트라 합주

김준수·민은경 노래·춤 돋보여

용어 어려운데 자막 없는 건 흠

박범훈·손진책·국수호 '맞손'

세종의 찬불가 현대적으로 각색

창+성악·국악+오케스트라 합주

김준수·민은경 노래·춤 돋보여

용어 어려운데 자막 없는 건 흠

지난 29일 서울 장충동 국립극장 해오름극장에서 막이 오른 ‘세종의 노래: 월인천강지곡(月印千江之曲)’에서 세종(김수인 분)의 부인 소헌왕후(이소연 분)가 부르는 노래다.

577년 전 세종이 소헌왕후(1395~1446)의 명복을 빌기 위해 한글로 지은 찬불가(讚佛歌)가 새롭게 태어났다. 세종이 직접 부인에게 불러주고 보여주는 가무악극 형식의 ‘오늘을 비추는 사랑과 달빛의 노래’로 말이다.

이 공연은 1950년 창립된 국립극장이 1973년 서울 명동에서 남산 장충동으로 이전한 지 50주년이 된 것을 기념하는 무대다. ‘국립극장의 산증인’ 박범훈(작곡·지휘)과 손진책(연출), 국수호(안무)가 창작진으로 뭉쳤다.

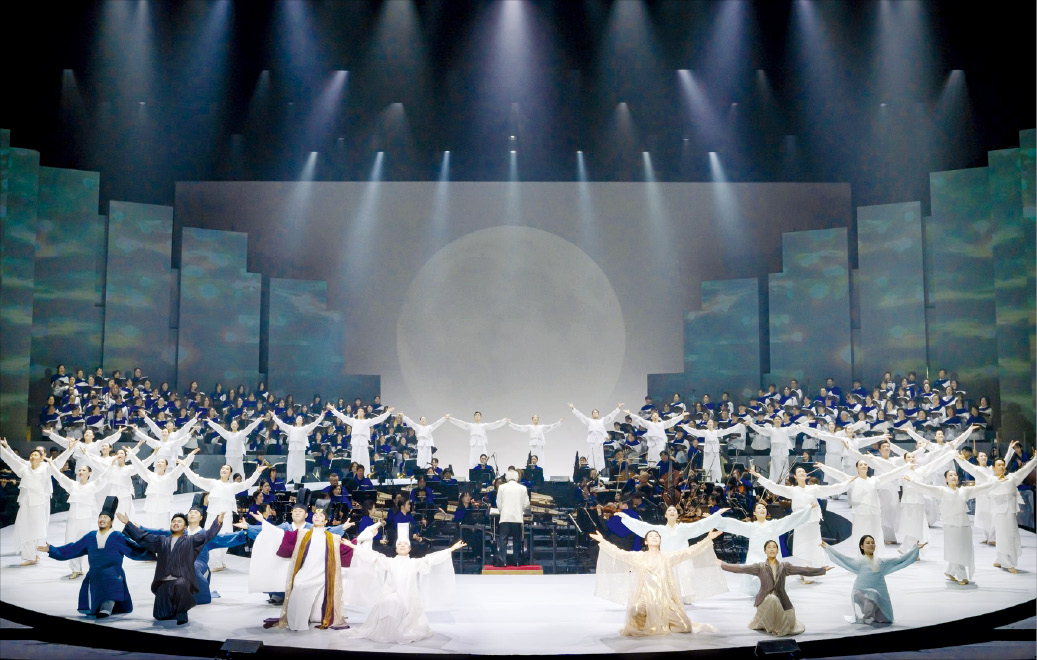

막이 오르면 커다란 반지 모양의 기울어진 원형 무대 중앙에 박범훈이 지휘하는 관현악단이 눈에 들어온다. 무대 양쪽에는 빌딩 숲을 연상시키는 직사각형 구조물이 놓이고, 그 사이에 커다란 보름달이 떠 있다. 그 사이 공간은 합창단 차지다. 공연 내내 무대에 앉아 연주하고 노래하는 관현악단과 합창단만 240명에 이른다.

극의 서사는 원형무대를 들락날락하는 국립창극단원(11명)과 국립무용단원들(31명)이 이끈다. 이들을 합쳐 이번 무대에 총 280여 명이 올랐다. 흔치 않은 초대형 무대다.

‘달(부처의 자비와 공덕)이 천 개의 강(중생)을 비춘다’는 의미를 노래한 ‘월인천강지곡’은 세종이 훈민정음 창제 직후 한글로 지은 찬불가로, 석가모니의 생애를 담았다. 하지만 악보가 남아 있지 않고, 가사도 3분의 1가량만 전해지고 있다.

이번 공연의 바탕이 된 ‘월인천강지곡’은 시인이자 작가인 박해진이 원곡의 의미를 담아 쉬운 현대말로 풀어 지은 가사를 바탕으로 박범훈이 약 2년간 독창과 중창, 합창에 관현악이 반주하는 대형 칸타타(교성곡)로 완성한 미발표곡이다. 박범훈은 국립극장의 의뢰를 받고 ‘보여주는 소리’의 공연으로 만들고 싶어 친구인 손진책과 국수호를 끌어들였다.

공연은 서장과 종장을 빼면 석가모니(세존)의 생애를 그린 9개 장으로 구성된다. 세종은 서장과 종장에만 등장할 뿐 극을 주도하는 인물은 세존 역의 김준수와 판소리·창극의 도창 역할을 하는 민은경과 류태평양이다. 9개 장의 제목에 본 공연 내용이 압축돼 있다. ‘1장 흰 코끼리 타고 오신 세존, 2장 마야부인의 죽음… 9장 세존, 열반에 들다’는 식으로.

결과물은 칸타타 형식을 지닌 참신한 가무악극(歌舞樂劇)이다. 형식뿐 아니라 내용도 독특하다. 국립극장과 3개 전속단체인 국립창극단·무용단·국악관현악단 공연의 모토인 ‘전통과 현대가 조화된 공연’이라고 할 만하다.

칸타타의 독창과 중창에 해당하는 부분은 창극단원들이 창(唱) 형식으로, 합창은 메트·불음꽃·슈리말라·상월청년 등 4개 민간 합창단원들이 서양 성악 창법으로 부른다. 종종 창과 성악 창법이 어우러진다. 확성기를 타고 나오는 독창과 마이크 없이 부르는 합창이 그런대로 조화를 이룬다.

연주도 국립국악관현악단(54명)과 서양 오케스트라인 랑코르 캄머 필하모닉(34명)이 함께한다. 국악관현악의 주 선율악기인 해금과 서양의 바이올린이 어우러지는 소리가 신선하다. 특히 호른 트롬본 트럼펫 등 금관악기 독주가 해금 아쟁 등 국악관현악의 화음 반주를 타고 극중 인물의 내면을 표현하는 대목은 주목할 만하다.

국수호가 안무한 국립무용단원들의 창의적인 몸짓이 ‘보여지는 소리’의 효과를 극대화한다. 1장에선 남녀 도창과 합창단의 노래가 국립무용단원들의 군무로 형상화된다. 무대에 흰 코끼리와 세존은 등장하지 않지만 이를 표현하는 무용이 극의 내용을 그럴듯하게 형상화한다.

3장 ‘세존의 고뇌’에서 세존과 석가모니의 아내 아쇼다라(김수정 분), 아버지 정반왕(최호성 분)이 각각 홀로 노래 부를 때 배역마다 별도의 무용수가 독무를 추는 장면도 인상적이다. 각 인물의 심정과 내면을 예술적으로 보여준다. 국립창극단의 간판스타인 김준수와 민은경의 가창과 안무를 곁들인 동작 연기도 높이 평가할 만했다.

창극 공연 등 가사와 대사가 있는 국립극장 기획공연에는 으레 따라붙던 한글·영어 자막이 없는 점은 호불호가 갈릴 듯하다. 무대 집중력은 높아졌지만, 쉬운 현대말로 풀어놨다고 해도 불교 용어 등 관객들이 이해하지 못할 가사가 많았다. 세존이 노래하는 ‘나의 카르마의 아버지시여’나 도창이 부르는 ‘정각(正覺)을 이루어 샛별이 되셨네’를 단번에 이해하는 사람이 얼마나 될까. 특히나 합창단이 성악 창법으로 부르는 노래 가사는 무슨 말인지 알아듣기조차 힘들었다. 공연장에서 판매하는 프로그램 북에 창극 공연 등엔 대부분 실려 있는 전체 가사와 대사가 없는 점도 아쉬운 대목이었다.

송태형 문화선임기자 toughlb@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![[책마을] 20세기 초 풍전등화 한반도에서 열강들은 '위대한 게임'을 벌였다](https://img.hankyung.com/photo/202312/AA.35439687.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)