버린 종이 주워 쓰던 가난한 화가, "평화로운 풍경만 그리고 싶다"는 사연

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

갤러리바톤서 개인전 여는

빈우혁 작가 인터뷰

빈우혁 작가 인터뷰

그런데 빈 작가의 그림은 또래 한국 작가 그 누구의 그림보다도 평온하고 고요하다. 전쟁 같았던 지난날과 정반대의 분위기다. 그는 지금 독일에서 거주하며 산책길과 연못 등 유럽 자연의 평화로운 모습을 그리고 있다. “빈 작가의 작품에서 마음의 평화를 느낀다”는 마니아들도 생겼고, 국립현대미술관과 OCI미술관 등 그의 작품을 소장하는 국내외 기관도 늘고 있다.

서울 한남동 갤러리바톤에서 열리고 있는 개인전 ‘멧돼지 사냥’을 계기로 오랜만에 한국을 찾은 빈 작가를 지난 17일 만났다. 그리고 그의 삶과 작품세계의 관계를 물었다. 작가는 “내가 겪었던 여러 괴로운 일들로 작품 세계를 포장할 생각은 없다”면서도 살아온 얘기를 들려줬다.

남이 버린 종이에 그린 그림

다행히 그는 공부를 곧잘 했다. ‘가난한 집 애라서 공부도 못한다’는 말을 듣기 싫어 악착같이 매달린 결과였다. 경복고등학교에 진학했고, 고려대 인문학과에 입학했다. 서화(書花) 동아리에 들었다. 살 곳이 없으니 동아리방에서 생활하며 그림을 그렸다. 선배들이 밥과 술을 사 줬고, 밤이면 동아리방에서 잠이 들었다. 그러다 이런 생각이 들었다. “평생 그림을 그리며 살고 싶다.”

그림을 그려서 먹고 사는 건 어려운 일이다. 다른 밥벌이가 그렇듯이. 하지만 빈 작가는 “이때까지 그림을 그리면서 힘들었던 적은 한번도 없다”고 했다. 그에게 늘 그림은 힘든 현실을 잊게 하는 치유의 과정이었다는 설명이다. 어려운 형편에 들어간 명문대까지 자퇴해 가며 한국예술종합학교에 입학해 대학원 과정까지 마칠 수 있었던 것도 그 덕분이다. “그때부터 풍경을 그리기 시작했어요. 당시 미술계 ‘대세’는 일종의 사회 비판의식을 작업에 넣는 것이었지요. 하지만 저는 그런 공격적인 주제가 너무 피곤했어요. 물이나 연못을 본격적으로 그리기 시작한 것도 그 때입니다.”

독일의 풍경에서 찾은 희망

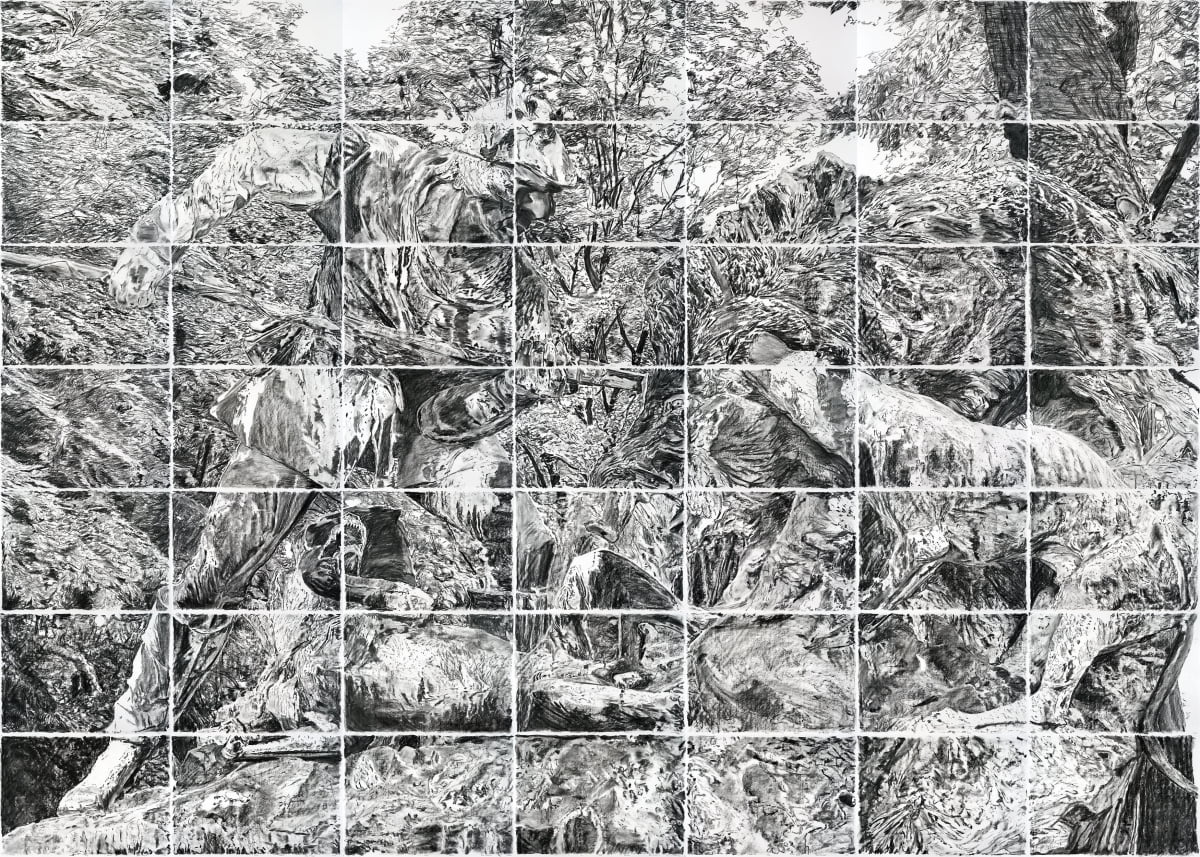

행복하게 그림을 그리던 그에게 또다시 어려움이 찾아왔다. 2022년 여름, 끊임없는 작업을 견디지 못한 그의 어깨가 석회성 건염에 걸린 것. “그림으로 여기까지 왔는데, 이제 그림을 못 그릴 수도 있겠구나 하는 생각이 들어서 막막했어요. 정말 큰일났구나 싶었지요. 여러 치료를 받으면서 목탄 드로잉으로 감각을 유지했어요. 다행히 기적같이 어깨가 치료되면서 그 해 겨울 초입부터 다시 작업을 할 수 있었습니다.” 이번 전시의 대표작이자 전시 제목인 ‘멧돼지 사냥’이 그 때 그린 작품이다. 베를린 티어가르텐공원에서 받은 영감을 그려냈다.

성수영 기자 syoung@hankyung.com

![류수정 "올해 러블리즈 10주년, 완전체 얘기 많이 해" [인터뷰]](https://img.hankyung.com/photo/202401/01.35657225.3.jpg)

!['외국에서 아이키우며 회사다니는' 워킹맘들, 어떤 생각으로 버티는 걸까 [책마을]](https://img.hankyung.com/photo/202401/01.35655591.3.jpg)

![실전에서 연습 때만큼 기량이 발휘되지 않는다면? 뇌과학으로 풀어본 ‘맥락’ [책마을]](https://img.hankyung.com/photo/202401/01.35655337.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)