"삼성은 애플 절대 못 이겨" 쏟아진 조롱…당신들이 틀렸다 [박동휘의 재계 인사이드]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

한국 반도체 50년, 그리고 삼성의 미래

실리콘밸리서 "삼성스럽다" 조롱 당해

서양 우월론 견뎌야했던 한국 운명 닮아

반도체 '사무라이 5인방' 꺾으며 1위 올라

인텔 제친 2017년 전후, 시련 겪은 삼성

"반도체는 한반도 평화의 핵심"

실리콘밸리서 "삼성스럽다" 조롱 당해

서양 우월론 견뎌야했던 한국 운명 닮아

반도체 '사무라이 5인방' 꺾으며 1위 올라

인텔 제친 2017년 전후, 시련 겪은 삼성

"반도체는 한반도 평화의 핵심"

스티브 잡스는 모바일 디자인을 예술의 경지로 끌어올렸고, 애플 앱스토어라는 누구나 아이디어 하나만으로 돈을 벌 수 있는 플랫폼을 만들었지만, 삼성은 그렇지 못할 것이란 비하를 ‘삼성스럽다’라는 말 하나로 정리해버렸다.

조롱의 대상이었던 K 반도체

삼성을 향한 ‘서양 우월론’의 극치는 <삼성 라이징>이라는 책에서 적나라하게 드러났다. 한국 주재 외신 기자인 저자는 삼성의 전현직 임직원을 비롯한 주변 인물 수백명을 만나 삼성그룹이 어떻게 성장했는지를 외부의 시선으로 기록했다. ‘객관성’을 내세우긴 했지만, 그는 삼성을 북한 세습에 빗댈 정도로 편향된 표현에 서슴지 않았다. 때론 동의하기 어려운 단정적인 주장을 폈다. “한국의 재벌은 보다 기업가적이고 주주 중심적인 미국의 기업들과 거의 공통점이 없다”한국 반도체의 역사는 경멸과 조롱, 폄하와 비하의 장벽을 뚫고 현재에 이르렀다. 제국주의의 시대에 변방의 식민지였던 한국이 글로벌 무대에 오른 것과 궤를 같이했다. 테슬라의 창업자인 일론 머스크가 얼마 전 인공위성이 찍은 한반도의 야간 사진을 SNS에 올리며 했던 말에서 알 수 있듯이 한국은 북한과 다른 길을 갔기에 오늘의 번영을 만들어냈다.

삼성은 한국과 한국인이 만들어 낸 피땀의 결과고, 북한에선 절대로 삼성 같은 기업이 나올 수 없음을 누구나 안다. 세계에서 가장 가난한 나라의 기업이던 삼성은 불과 반세기 만에 일본 ‘반도체 5인방(NEC, 도시바, 후지쯔, 미쓰비시, 히타치)’을 군소 반도체 업체로 전락시켰다.

"계속 하는 수밖에 없다”…도전 정신의 결정체

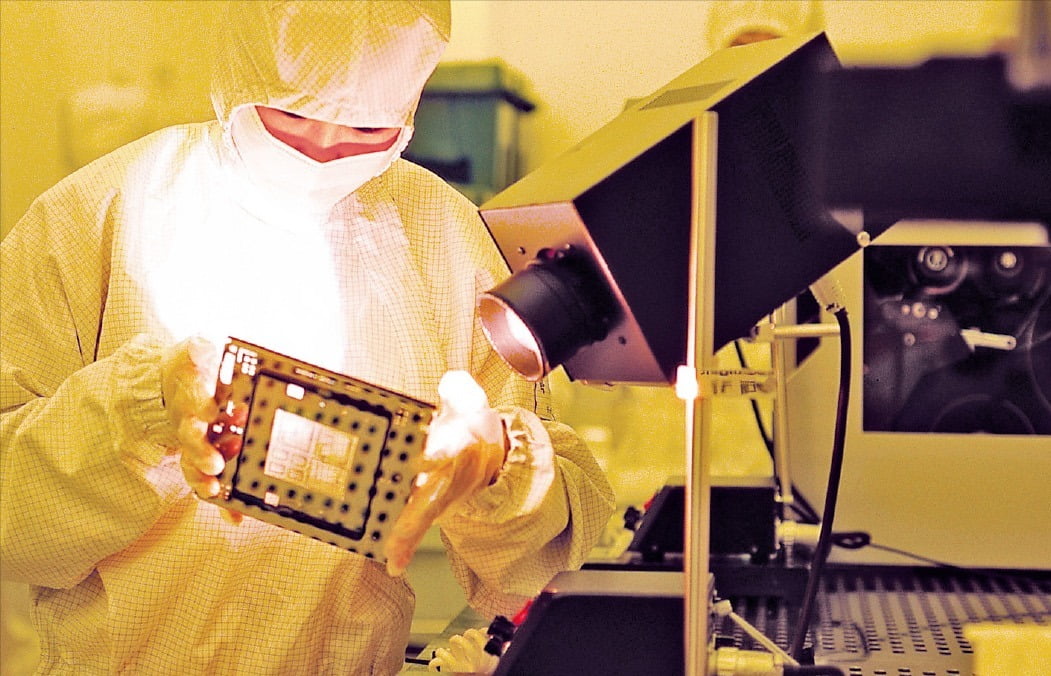

반도체 산업에 대한 우리의 감정도 비슷하다는 생각을 떨치기 어렵다. 얼마 전 삼성전자의 첨단 제조공장이 밀집해 있는 화성 캠퍼스에 견학을 다녀온 적이 있다. 화성 주민을 비롯해 일반인에게도 개방된 견학 코스다.차량으로 캠퍼스 도로를 이동하다 보면 견학하는 이들은 도로 한쪽에 꽤 넓어 보이는 동산을 보고는 질문 하나를 공통으로 한다. “반도체 공장 부지가 부족하다는데 동산을 밀고 지으면 될 텐데 왜 안 하나요?” 이유는 여러 가지다. 삭막한 공장에 나무로 무성한 산 하나쯤 있으면 임직원들 복지 차원에서라도 나쁠 게 없다. 추가 공장을 짓는 것에 반대 여론도 있었다고 한다. 그 산에서 청동기 시대 유물이 발굴되면서 문화재 보존이라는 명분을 거부하기 어려웠다는 것이다.

이병철 삼성 창업자는 한국이 전란에서 벗어난 지 21년 만인 1974년 한국반도체를 인수하며 반도체 산업에 진출했다. 삼성을 한국 반도체 산업의 뿌리라고 본다면, K반도체는 올해로 50번째 생일을 맞은 셈이다. 그리고 마침내 법원은 비록 1심이긴 하지만, 지난 5일 삼성의 사법 족쇄를 벗겨줬다. 검찰이 제기한 19개의 혐의에 대해 모두 무죄 판결을 내렸다. 기소 후 1252일만이다.

화성 캠퍼스 전시관의 기록으로 남아 있는 반도체 도전의 역사 속엔 삼성 엔지니어들이 고난의 시절에 했던 말들이 생생하게 남아 있다. 1983년 64k D램 개발팀의 주역인 조수인 전 삼성전자 사장이 대표적이다. 그는 이렇게 말했다. “계속하는 것 말고는 방법이 없었습니다”. 삼성도, K반도체 산업도, 한국과 한국인 모두 경쟁에서 살아남으려면 폄하와 역경에도 불구하고 계속 앞으로 나아가는 수밖에 없다. 이것만이 변치 않는 진실이다.

박동휘 기자 donghuip@hankyung.com

!["전셋집 들어가더라도 '이건' 사야지"…신혼부부 싹 쓸어갔다 [박의명의 K-신토불이]](https://img.hankyung.com/photo/202402/01.35804862.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)