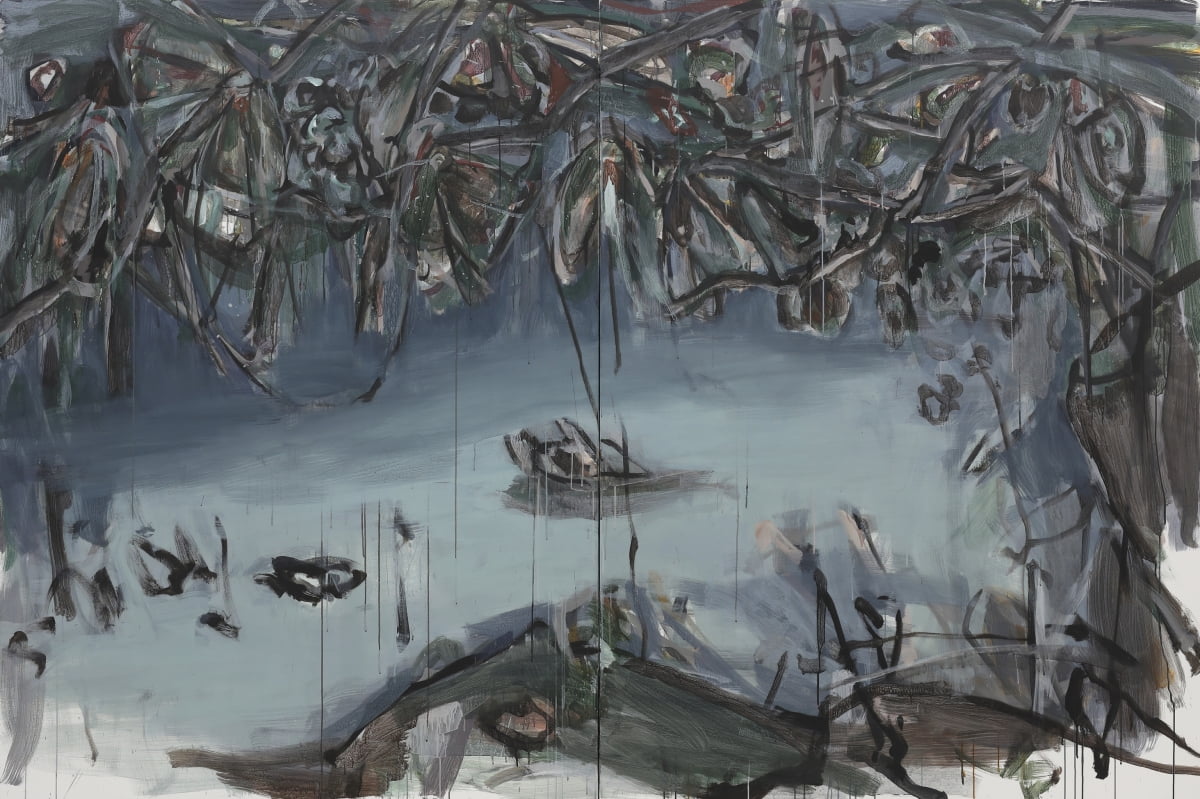

연기처럼 뿌연 선으로 잡아낸 풍경

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

장재민 개인전

"어둠의 느낌을 그림에 담고 싶어"

"어둠의 느낌을 그림에 담고 싶어"

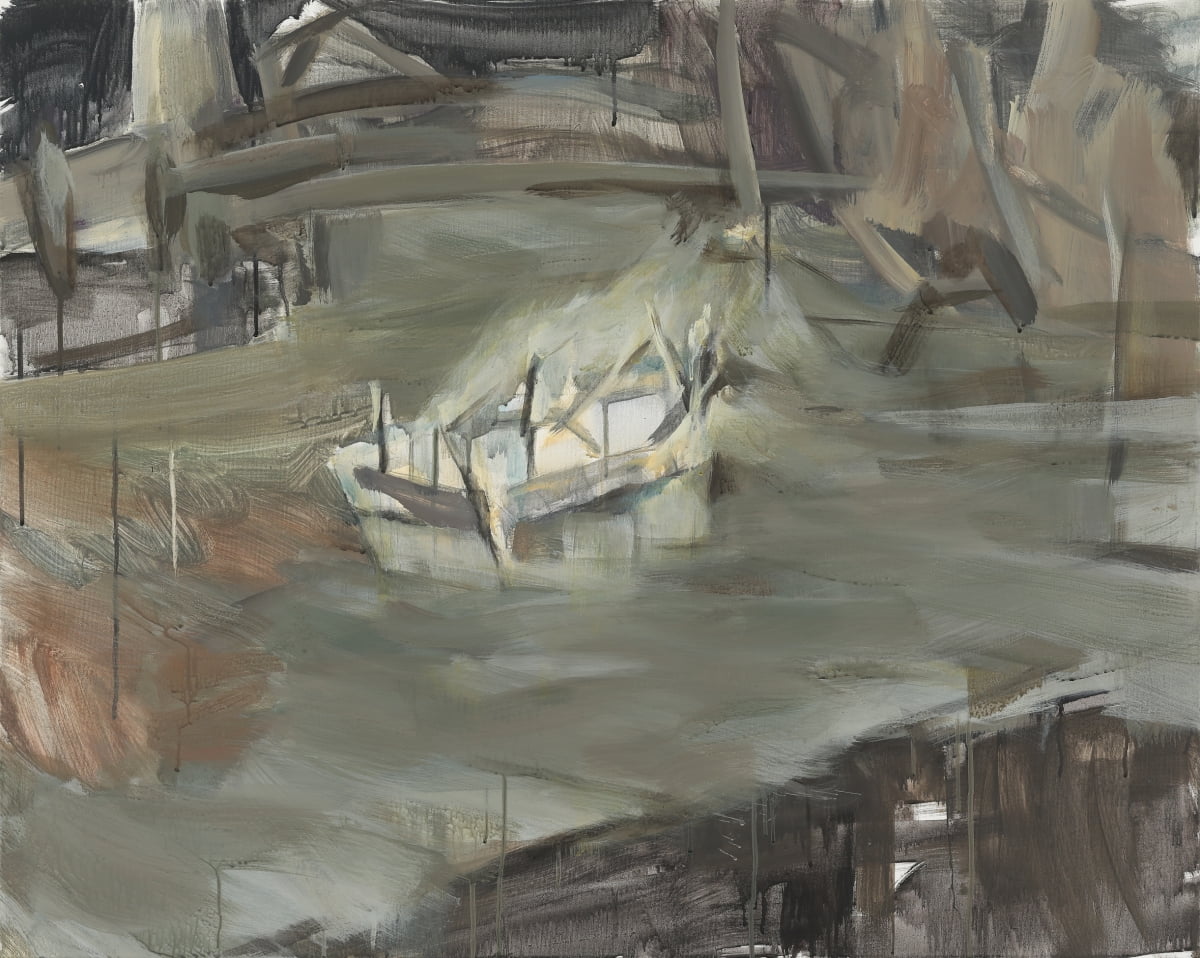

서울 삼청동 학고재갤러리에서 4년 만에 열린 그의 개인전 ‘라인 앤 스모크’에는 새로운 실험의 결과물 22점이 나와 있다. 라인 앤 스모크는 ‘연기처럼 뿌연 선’으로 풍경을 잡아냈다는 의미다.

오랫동안 써온 재료를 바꾸는 건 쉽지 않았다. “어떤 풍경이나 사물을 처음 봤을 때 처음으로 받는 느낌을 있는 그대로 그리고 싶었어요. 그러다가 새로운 모험이 필요하다는 생각이 들었습니다. 재료를 바꾸고 나서 수많은 실패를 거듭했고 여러 작품을 버려야 했습니다. 모르는 언어를 새로 배우는 것 같은 고통이 따랐어요. 하지만 허공에 떠다니는 듯한 감각을 표현하는 데 성공한 것 같아서 만족합니다.”

성수영 기자 syoung@hankyung.com