의사들 "혼합진료 금지·MRI 규제도 안돼"…결국은 '밥그릇 투쟁'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

전공의·개원의, 의대 증원 이어 필수의료 강화도 반대

금지 추진에 의사단체 공식 반발

"결국 수익 감소 용인 못한단 뜻"

특수의료장비 설치 규제도 반대

개원의들 집단휴진 유도 노린 듯

금지 추진에 의사단체 공식 반발

"결국 수익 감소 용인 못한단 뜻"

특수의료장비 설치 규제도 반대

개원의들 집단휴진 유도 노린 듯

○혼합진료 금지 철회하라

의협은 지난 21일 “(정부가) 혼합진료를 금지해 개원가의 씨를 말리겠다고 한다”는 내용을 담은 광고를 일부 언론에 게재했다. 대전협은 20일 발표한 의대 증원 반대 성명에서 “정부의 필수의료 패키지에는 비급여 항목 혼합진료 등 최선의 진료를 제한하는 정책으로 가득하다”고 밝혔다.

혼합진료 금지는 의료계에서 의대 증원만큼이나 뜨거운 이슈다. 혼합진료는 건강보험 급여 진료와 비급여 진료를 함께하는 진료 형태다. 물리치료를 하면서 도수치료를 하거나 백내장 수술에 다초점렌즈를 끼워 수술하는 진료 방식인데 과잉 진료를 초래한다는 지적을 받았다. 일본 영국 등 선진국에선 금지하고 있다.

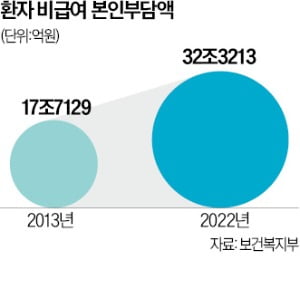

정부는 그간 혼합진료를 사실상 방치한 사이 비급여 진료가 과잉 팽창해 의료 생태계 자체가 교란됐다고 보고 있다. 의사가 몰리는 소위 ‘피안성정재영’(피부과·안과·성형외과·정신과·재활의학과·영상의학과)으로 불리는 인기 과는 비급여 진료를 늘려 돈을 벌기 쉽거나 근무 강도가 낮은 곳이다. 정부가 혼합진료 금지를 필수의료를 살리기 위한 핵심 과제로 제시한 이유다.

하지만 의사단체들은 혼합진료 금지가 환자의 의료 선택권을 제한할 뿐 아니라 진료 질도 낮출 것이라고 주장한다. 비급여를 통한 수익 창출이 이뤄졌기에 수가가 낮은 급여 진료가 원활하게 이뤄졌다는 의견도 있다.

○CT·MRI 설치 규제도 반대

정부는 의사단체들이 의대 증원에 반대하면서 혼합진료 폐지 철회까지 들고나온 것은 개원의들의 집단 휴진을 유도하기 위한 전략이라고 의심하고 있다. 정형선 연세대 보건행정학부 교수는 “의대 증원 반대와 혼합진료 금지 철회 요구 모두 결국 수익이 줄어드는 걸 용인할 수 없다는 것”이라며 “필수의료 패키지가 효과가 없어서 반대하는 게 아니다”고 지적했다.의사단체들은 CT, MRI 등 특수의료장비 설치 기준을 강화하는 정책에도 반발하고 있다. 특히 개원의들이 강하게 반대했다. 정부는 병·의원이 특수의료장비를 설치할 수 있는 시설 기준(200병상 이상)을 만족하지 못하더라도 다른 병원에서 병상을 빌려 설치할 수 있도록 한 ‘병상 공동활용제’를 폐지하는 안을 검토 중이다. 병원 간 병상 거래를 통해 장비 공급이 과도하게 이뤄져 과잉 진료 문제가 심화했다는 것이 정부의 진단이다. 이에 대해 대한개원의협의회는 21일 성명을 내고 “정부의 무책임하고 파렴치한 계획을 국민에게 알릴 것”이라고 경고했다.

황정환 기자 jung@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)