무당도 깡패도 다 되는 김고은, 모든 건 뒤꿈치에서 시작됐다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

[arte] 오동진의 여배우 열전

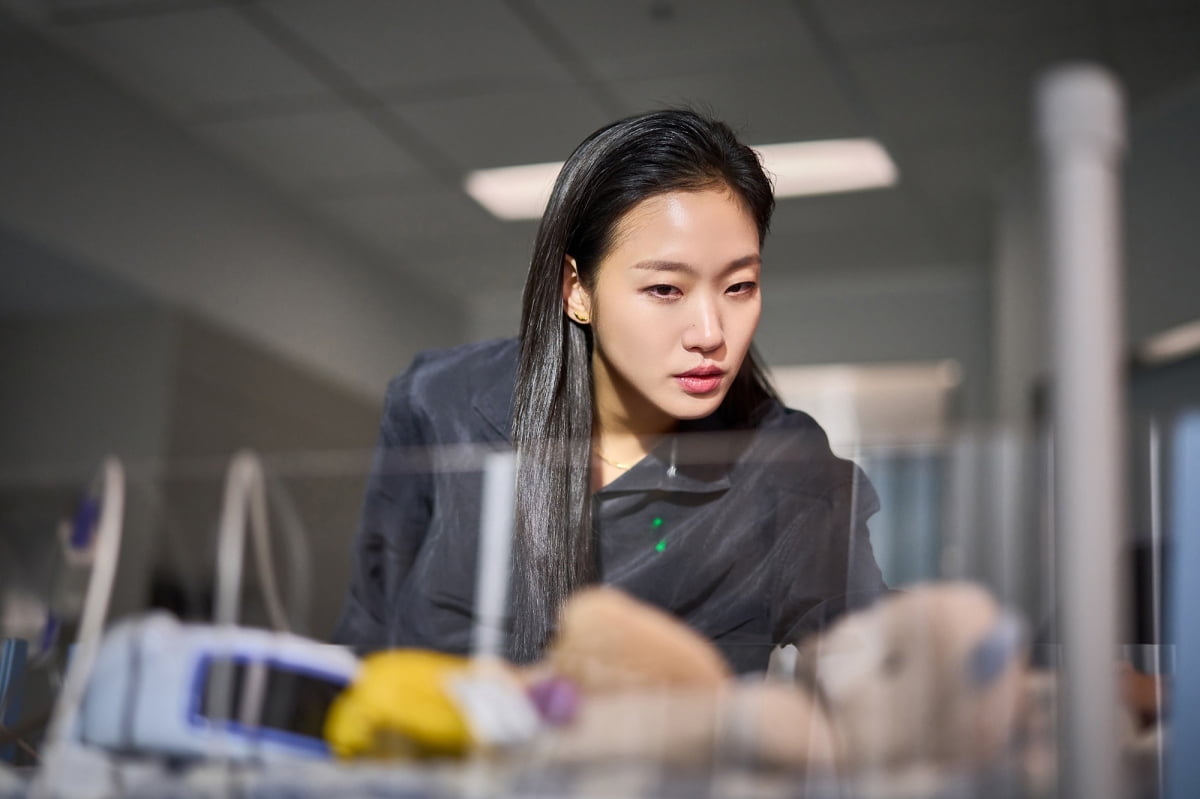

장편 데뷔작 ‘은교’로 2012년 연말 각종 상을 휩쓴 후에 다음 해인 2013년 8월의 제천국제음악영화제에서 ‘제1회 라이징 스타 어워드’ 배우상까지 받았을 때만 해도 김고은은 아직 여인이 아니었다. 그녀는 아직 그녀가 아니었다. 김고은은 갓 스무 살인 어린 여자였다. 그럼에도 불구하고 그때부터 그녀는 사람들을 깜짝 놀라게 했다.

라이징 스타 어워드 무대에 오를 때 입은 롱 블랙 드레스는 이 ‘어린 여자 아이’가, 그래서 가슴이 아직 봉긋한 수준에 불과한 이 미성숙 여성이, 자긴 안에 어마어마한 잠재력을 담고 있음을 느끼게 했다. 사람들은 그날, 김고은이 아름다운 여성이라고 느꼈다. 그냥 예쁘다의 아우라만이 아니었다. "쟤한테 뭐가 있군" 이라는 평가들이 튀어 나왔다. 아니나 다를까 ‘라이징 스타 어워드’는 수상한 배우에게 부상으로 ‘홍콩 아시아 필름 어워드(AFA)’ 시상식에 참가하는 모든 비용을 제공하는데 김고은은 여기 가서도 무대에 올랐다. 그리고 유창한 만다린어로 시상자 역할을 했다. 아시아의 대형 스타가 될 자질을 유감없이 발휘하고 돌아왔다.

김고은은 조지 클루니와 커피 캡슐 광고에 나온다. 다른 배우와 비교한다면 예컨대 루시 리우가 그렇다. 김고은은 ‘킬 빌’에서의 루시 리우처럼 완전한 기모노는 아니지만 뮤지컬 영화 ‘영웅’에서 한복도 아니고 기모노도 아닌, 크로스 오버 스타일의 비단 옷을 흩날리며 절규하듯 노래를 부른다. 영화 속에서 자살하기 직전이어서 처절한 비극미가 한껏 고조돼야 하는데 김고은의 가창력이 이를 완벽하게 표현해 낸다.

사람들은 영화를 보고 나와 안중근 얘기에 앞서 김고은이 맡은 배역에 대해서부터 입방아를 찧는다. ‘거 김고은 노래 잘하대.’ ‘김고은이 저렇게 노래를 잘했었어?’들 한다. 만다린어도 잘해. 노래도 잘해. 김고은은 알고 보면 이것저것 잘한다. 김고은은 전문예술고등학교인 계원예고를 나와 한국예술종합학교 연극원에서 수학했다. 그러니 공부도 잘해,라는 소리까지 나온다.

영화 속에서는 실물인지 아닌지 모르겠으나 돼지 여러 마리를 죽창에 꽂아 빙 둘러 놓은 채 굿판을 벌인다. 김고은의 칼춤이 이어지는데 눈이 돌아간, 빙의한 그녀는 돼지의 사체 여기저기를 훏으며 칼질을 해댄다. 이때의 연기로 몇 테이크의 촬영이 이어졌는지는 알 수 없으나 분명한 것은 끊어 찍기 보다는 한번에 이어 찍기, 곧 롱 테이크로 여러 번 찍고 그걸 나중에 가장 좋은 부분만으로 골라서 이어 붙인 것으로 보인다. 이럴 때 죽어 나는 건 배우들이고, 김고은은 몇 번이나 정신이 나갔다 들어 왔다를 했을 것이며, 영화를 보고 있으면 진짜로 그녀가 신 내림을 받은 몸짓과 표정을 짓고 있음을 알 수가 있다.

사람들은 이 영화를 보고 나오면서 또 수근거린다. 아 영화 재밌다,란 소리에 앞서 말한다. ‘김고은 연기 봤어?’ 그러니 또 이런 소리가 나오고 있는 셈이다. 노래도 잘해, 공부도 잘해, 무엇보다 연기도 너무 잘해, 란 소리다.

반면 영화 ‘차이나 타운’은 어쩌면 살모(殺母)에 대한 얘기이다. 정신분석학의 양대 기둥은 오디푸스 콤플렉스와 엘렉트라 콤플렉스에 있다. 남자들은 ‘정신적으로’ 자신의 아버지를, 여자들은 정신적으로 자신의 ‘엄마’를 ‘죽여야만’ 성장한다. 물론 ‘차이나 타운’은 그런 얘기를 직접적으로 하지는 않는다. 직접적으로는 그냥 김고은이 맡은 일영이라는 여자 깡패가 자신을 키워 낸 ‘엄마(김혜수)’를 가차없이 죽이는 애기이다. 죽이면서 줄줄 우는 것이다. 죽이면서 이제 자신이 다른 인생의 궤도에 들어섰음을 자각하게 되는 것이다. 철학이 별 게 아니다. 행동하면서 느끼는 것, 그것이 철학이다. 영화 ‘차이나 타운’이 보여주는 면모였다.

이 영화로 데뷔한 감독 한준희는 최근 몇 년 사이에 ‘D.P.’ 시리즈와 ‘약한 영웅’ 시리즈로 OTT계의 황태자가 됐다. 김고은이 그런 한준희와 작업을 다시 하지 않고 있는 이유는 ‘차이나 타운’이 지닌 살모의 철학이 나름 트라우마가 됐기 때문일 것이다. ‘차이나 타운’에서 김고은은 노름꾼이 배짱을 퉁기며 빚을 안갚고 자신을 무시하자 그 앞에서 박카스 병을 씹어 먹는(….다가 아닌였던가….기억은 조금 흐릿하지만 뭐 그에 준하는) 행동으로 주변의 기을 죽인다. 그리고 돈을 받아 낸다. 이럴 때 김고은은 아주 당찬 양아치 깡패로도 적역의 이미지를 보인다.

그런데 영화는 이걸 어떻게 표현했을까. 영화는 청각 예술이 아니고 시각 예술이기 때문이다. 감독인 정지우는 매우 영리하게도 이 씬을, 유리창 닦는 ‘소리’가 아니라 유리창 닦는 ‘모습’으로 바꿔낸다. 책상 건너 편에서 은교가 유리창을 닦기 시작한다. 이적요의 눈에 하얀 양말을 신은 은교의 뒷꿈치가 보인다.(시점 샷) 그리고 이적요는 아이의 발꿈치에서 시선을 천천히 올리며 어린 은교의 몸매를 관찰한다.(카메라 틸 업) 늙은 시인이 정욕에 빠지고 있음을 보여 준다. 영리한 영화였다. 김고은의 뒷꿈치는 두고두고 잊을 수 없게 만든 영화였다.

광기 어린 연기는 탄탄한 실력이 뒷받침 되지 않으면 쉽게 할 수 없는 것이다. 말이야 몰입하면 된다고들 하지만 그 몰입 연기란 게 한다고 해서 막 되는 것이 아니다. 스타니슬랍스키 연기. 곧 자신의 에고를 캐릭터에 동일하게 만들지 않으면 불가능한 것이다. 김고은이 그걸 잘한다. 김고은에게 톱 스타라는 레이블이 붙어 있는 이유이다.

그녀는 아직 서른 셋이다. 아마도 3,40년쯤 후에는 한국의 박정자가 돼 있을 것이다. 영국의 샬롯 램플링이나 미국의 패트리샤 클락슨이 돼 있을 것이다. 굉장한 성격파 여배우들이다. 김고은은 이런 얘기를 들을 자격이 있다.

두 여배우 모두에게 이 기회를 빌어 다시 한번 사과를 하는 바이며 늙은이는 그저 뒷꿈치만을 바라 볼 뿐임을 전하는 바이다. /오동진 영화평론가

!["항일코드 찾기에 빠졌어요"…영화 '파묘' 흥행 이유 있었네 [이슈+]](https://img.hankyung.com/photo/202402/01.35988790.3.jpg)

!["적게 일하고, 자연의 속도에 맞추고, 품질에 집착하라" [홍순철의 글로벌 북 트렌드]](https://img.hankyung.com/photo/202402/01.35987854.3.jpg)