빅5 전공의 빠지자 환자 몰린 중소병원…"의료붕괴 없지만 의사 부족"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

의사 집단행동의 '역설'

빅5 쏠림 완화, 중소병원 북적

지역 병원들 꾸준히 증원 주장

"매년 의사 지나치게 적게 배출

실력 없어도 고액 주고 모셔와"

빅5 쏠림 완화, 중소병원 북적

지역 병원들 꾸준히 증원 주장

"매년 의사 지나치게 적게 배출

실력 없어도 고액 주고 모셔와"

서울 ‘빅5’ 병원 인근에서 종합병원을 운영하는 A원장의 말이다. 그는 “빅5 병원 수술 환자의 절반 이상은 중소병원에서도 충분히 고칠 수 있다”며 “100세 넘은 고관절 환자 수술도 거뜬할 정도로 실력 좋은 중소병원이 많다”고 말했다.

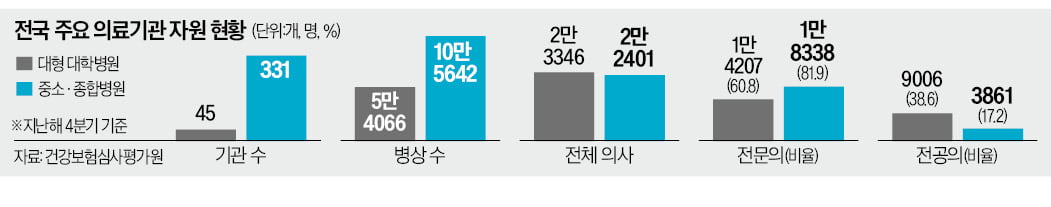

그의 말처럼 대형 대학병원 진료에 차질이 빚어지자 중소·종합병원이 공백을 메우고 있다. 전국 중소·종합병원에 근무하는 의사 수는 대형 대학병원과 비슷하지만 전문의 비율은 월등히 높다. 이미 ‘전문의 중심’ 진료 시스템을 가동하고 있다는 의미다. 중소병원을 중심으로 “사태 해결이 필요하다”면서도 “최악의 의료 붕괴까진 번지지 않을 것”이란 주장이 나오는 이유다.

○의료대란 버팀목 된 중소병원

중소·종합병원은 달랐다. 일부 전공의가 환자 곁을 떠났지만 의사 인력의 82%에 이르는 전문의가 의료 현장을 지키고 있다. 대형 대학병원 진료가 어려워지자 ‘이름값’만 보고 3차 병원을 찾던 경증 환자들이 2차 병원으로 향하기 시작했다. 대형 대학병원 문턱이 높아지자 ‘의료 쏠림’이 완화돼 의료 전달체계가 제대로 작동하기 시작했다는 의미다. ‘의사 파업의 역설’이라는 분석까지 나온다.

서울의 한 중소병원 병상 가동률은 이달 초 94%로, 한 달 전 82%보다 12%포인트 증가했다. 같은 기간 국내 주요 8개 대형 대학병원 병상 가동률은 79%에서 55%로 24%포인트 떨어졌다. 부산의 한 중소병원 원장 B씨는 “KTX를 타고 무조건 서울 대형병원으로 가던 환자가 거주지 인근 병원을 찾기 시작하면서 환자가 15% 정도 늘었다”고 말했다.

○“이전 의사 파업과는 다르다”

의료계 안팎에선 “이전 의사 파업과 다르다”는 평가가 나온다. 최악의 의료 대란으로 기록된 2000년 의약분업 사태 땐 초기 동네의원 휴진율이 92%에 이를 정도로 대다수 의료기관이 문을 닫았다. 이번엔 1·2차 병원은 정상 가동하고 있다. 더욱이 중소병원은 사태가 번져도 집단 휴진 등에 참여하지 않을 것이란 여론이 우세하다. 중소병원을 운영하는 의사들은 ‘의대 정원 확대’가 필요하다고 꾸준히 주장해왔기 때문이다. 경기도에서 중소병원을 운영하는 C원장은 “의사가 지나치게 적게 배출돼 실력 없는 인력도 비싼 인건비를 주고 고용해야 하는 게 문제”라며 “환자에게도 불행한 일”이라고 했다.○지방·중소병원들 “의대 정원 확대 필요”

코로나19 팬데믹 기간 대응 역량이 쌓인 것도 사태 악화를 막는 버팀목이 될 것이란 분석이다. 3년가량 이어진 팬데믹 때 대형 대학병원 셧다운이 잇따랐다. 문을 닫은 의료기관에서 전원한 환자를 돌보면서 안전망 역할을 한 게 중소·종합병원이었다. 당시 국민들이 경증 질환은 병원에 가지 않아도 괜찮다는 경험을 쌓은 것이 이번 사태를 버텨내는 데 도움이 될 것이란 평가다.다만 중소·종합병원 원장들도 “사태가 조속히 해결돼야 한다”고 단서를 달았다. 높은 인건비 부담 때문에 지금도 부족한 인력으로 가동하고 있는 이들이 대형 대학병원 역할을 영구적으로 대신할 수 없다는 의미다. A원장은 “의대 증원 정책의 혜택을 받는 소비자(환자)가 수요가 크다고 얘기하고 있는데 무엇이 문제인가”라고 했다.

이지현 기자 bluesky@hankyung.com

!["전공의에 강제노동 강요" ILO 개입 요청…실효성 있을까 [곽용희의 인사노무노트]](https://img.hankyung.com/photo/202403/01.36116090.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)