책값 비싼데다 편의성 찾으며

학생 대부분이 '스캔본' 이용

'지재권 위반'에 출판업계 타격

교수·학생은 '학점 가산' 논란도

서울의 한 사립대 교수가 자신이 집필한 교재를 구비한 학생에게만 가산점을 주기로 한 일을 두고 대학가에서 논쟁이 일고 있다. 수강생 반발이 이어지는 가운데 ‘책을 얼마나 안 샀으면 그랬겠느냐’는 옹호 의견도 만만치 않다.

15일 대학가에 따르면 서울 신촌 한 사립대 교수 B씨는 봄학기 수업계획서에 중간·기말고사 점수 및 과제 점수인 100점과 별개로 총 10점의 ‘저작권 보호 준수행위 가점’을 주기로 했다.

수강생들의 말을 종합하면 구매한 실물 교재에 조교의 확인 도장을 받고, 교수실에 지식재산권 보호 서약서를 제출하면 10점을 받을 수 있다. B교수는 강의에서도 “책을 중고로 사도 상관없으니 꼭 실물을 확인받으라”고 여러 번 밝힌 것으로 알려졌다.

수강생 A씨는 “10점은 학점의 당락을 결정하는 큰 점수”라며 “책에 도장까지 찍도록 하는 건 과도하다”고 반발했다. B교수 측은 “지식재산권 위반을 막기 위한 조치”라고 말했다. 그동안 수업에서 학생 100여 명 중 두세 명만 실물 책으로 강의를 들을 정도로, 불법복제가 만연하다는 것이다.

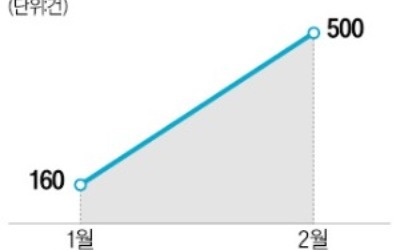

대학가의 교재 불법 복제가 어제오늘 일은 아니다. 그런데 코로나19 이후 무거운 교재와 노트 대신 태블릿을 지참하고 수업을 듣는 학생이 늘어나면서 교재를 불법으로 스캔한 PDF 파일이 대학가에 널리 퍼졌다. 대학생 익명 커뮤니티 에브리타임에는 ‘△△ 수업 PDF 팝니다’ ‘가격 제시와 함께 쪽지를 달라’ 등의 글이 수십 건씩 올라와 있다.

대학생들은 교재가 지나치게 비싼 게 문제라고 입을 모은다. 한 학기 5~7개 과목을 수강하다 보면 교재 가격만 최소 30만원이 넘어 부담스럽다는 것이다. 대학생 박모씨(23)는 “전공인 물리학 원서 가격이 200달러가 넘어 살 생각을 접었다”고 했다. 미국에서 출판된 이공계 교재의 경우 학술 보급용으로 출판된 ‘국제판’이 없다면 권당 20만~30만원이 넘을 때도 많다. 수만원짜리 종이책 대신 현금 만원, 기프티콘 등을 통해 스캔본을 사는 게 낫다는 것이다.

대학 교수들과 출판업계는 ‘불법 스캔본’ 문제가 갈수록 심각해지면서 저술 의욕마저 꺾는 수준이 됐다고 우려한다. 박찬익 한국학술출판협회장은 “불법복제 때문에 학술교재의 초판 인쇄 부수를 지난해 1000부에서 300부로 낮췄다”며 “책 판매가 저조하고 이 때문에 제조 단가는 더 높아지는 악순환이 이어지고 있다”고 말했다. 또 다른 출판업계 관계자는 “제본 시절엔 이 정도까지 지식재산권 위반이 심각하진 않았다”며 “오죽하면 교수가 나서서 불법복제를 막으려 가산점을 준다고 하겠느냐”고 되물었다.

안정훈 기자 ajh6321@hankyung.com