좌청룡 우백호·알 품은 닭…세종도 피하지 못했던 '명당 찾기'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'파묘' 등장한 명당 의미는…좋은 땅에 조상 모시고 자손 번성 기원

조선 왕조서도 파묘·이장…잇단 흉사·'흉지' 논란에 영릉도 옮겨

조선 후기 풍수 유행하며 영향…"명당, 궁궐→삶터·무덤으로 확장"

"딱 65점짜리야."

영화 '파묘'에서 장의사 '영근'(유해진 분)이 아직도 명당이 척척 나온다는 게 이해가 안 된다며 고개를 갸웃거리자 지관 '상덕'(최민식)이 답한다.

명당의 씨가 말랐다는 것이다.

오래된 묘를 파헤치면서 겪게 되는 일을 그린 오컬트 미스터리 '파묘'가 올해 첫 천만 영화 등극을 눈앞에 둔 가운데, 옛사람들의 '명당 찾기'에 관심이 쏠린다.

풍수지리에서 명당이라 하면 흔히 '배산임수'(背山臨水)를 떠올린다.

뒤로는 산을 등지고 앞으로는 물이 흐른다는 의미로, 여기에다 좌우로 산줄기가 뻗어나가는 형국 이른바 '좌청룡'(左靑龍)·'우백호'(右白虎)까지 더해지면 길한 땅으로 여겼다.

특히 중국 남송의 유학자 주희(朱熹·1130∼1200)는 죽은 이의 형체를 온전하게 하고 신령을 편안하게 하면 자손이 융성할 것이라며 주장하며 조상을 좋은 땅에 모셔야 한다고 강조했다.

주자는 송나라 효종(재위 1189∼1194)의 능과 관련해 일종의 풍수 지침서인 '산릉의장'(山陵議狀)을 올렸는데, 조선의 성리학자들은 이를 토대로 좋은 기운이 모인 땅을 찾아 나섰다.

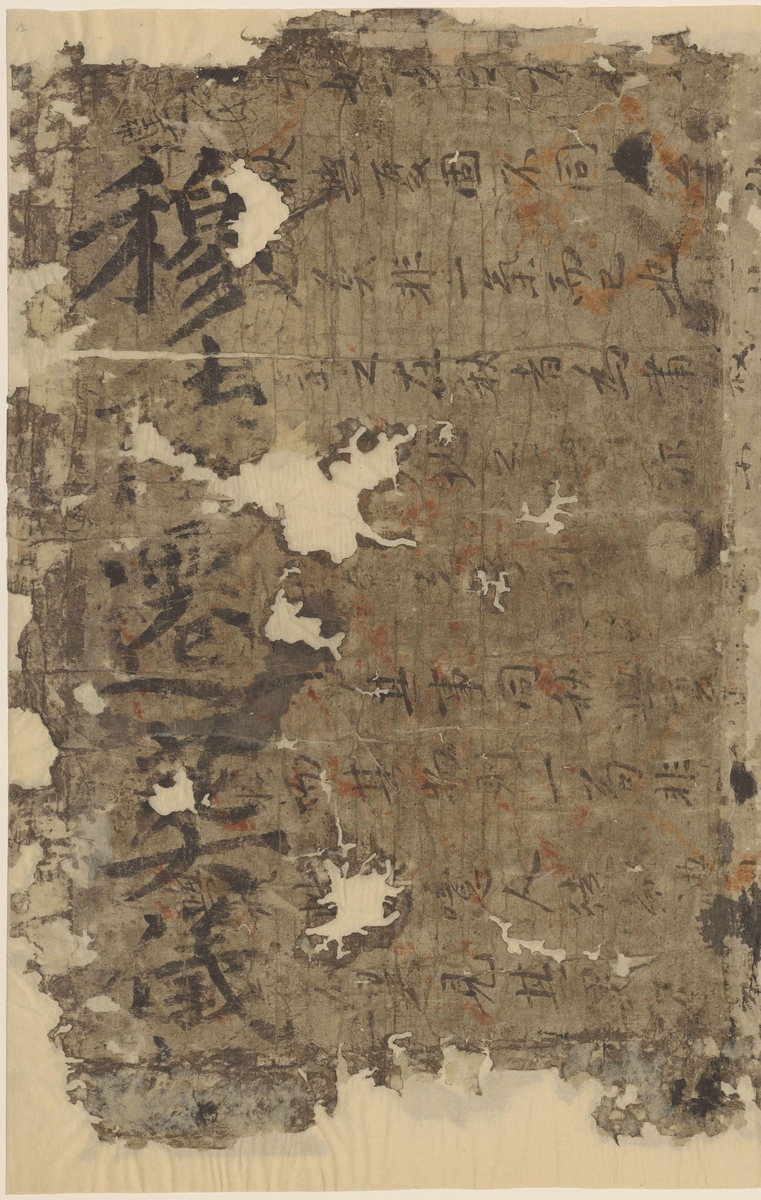

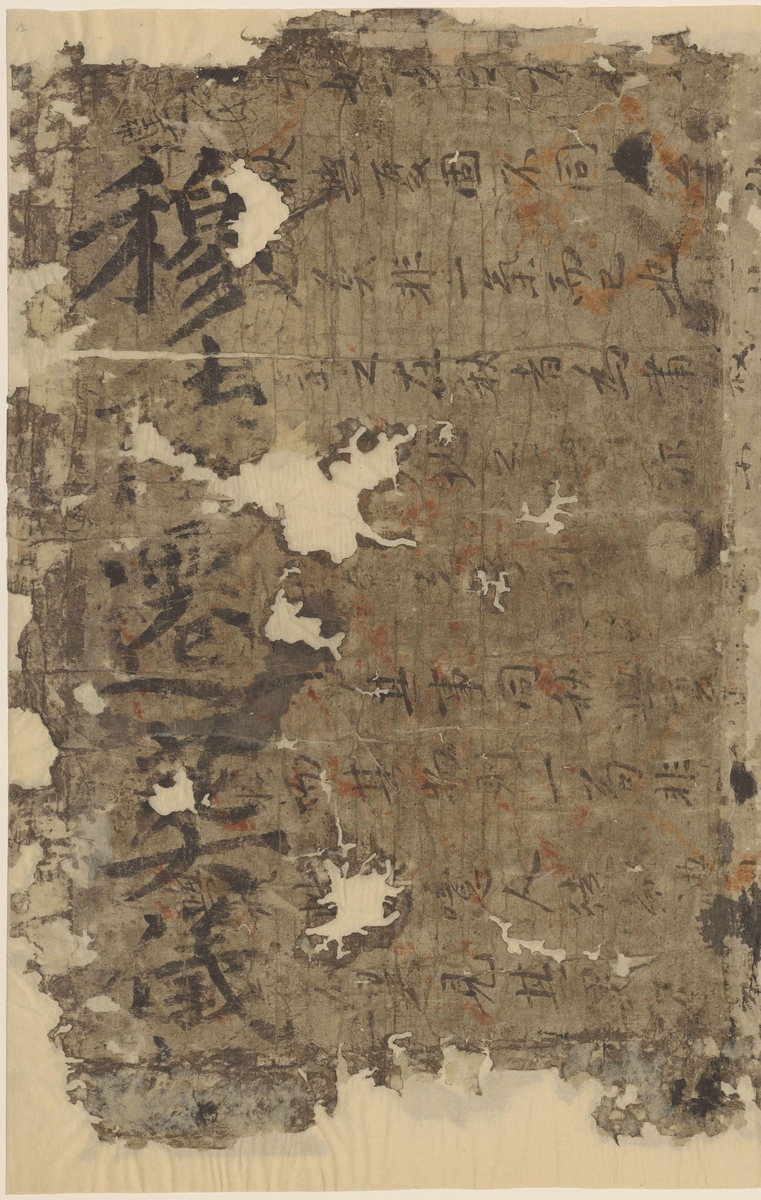

풍수지리의 관점에서 산과 물을 그린 '산도'(山圖)가 만들어졌고, 풍수가나 지관은 나경(羅經) 혹은 패철(佩鐵)이라 일컫는 나침반을 사용해 명당을 감별하기도 했다.

좋은 곳에 무덤을 써서 자손들이 번성했다는 사례는 곳곳에서 찾을 수 있다.

한산이씨의 시조 무덤인 호장공(戶長公) 묘는 닭이 알을 품고 있는 '금계포란'(金鷄抱卵) 형국의 땅이라 여겨졌다.

조선시대에 병조판서, 좌의정 등을 지낸 정인지(1396∼1478)의 아버지 무덤은 큰 뱀이 개구리를 쫓는 듯한 지역에 있었다 하고, 파평윤씨의 조묘(祖廟·선조의 사당)는 꿩이 엎드려 있는 명당이라고 전한다.

유교를 통치 이념으로 삼았던 조선 왕조는 관상감(觀象監·조선시대에 천문·지리 업무를 담당한 관서) 소속 지관을 비롯해 당대 최고 풍수가를 동원해 왕의 무덤 자리를 정했다.

전문가들이 수년간 논의 끝에 정한 땅이라 하더라도, 왕릉을 옮기는 경우도 있었다.

한국민족문화대백과사전 설명에 따르면 기존의 능 터가 풍수지리상 흉지로 밝혀졌을 때, 천재지변으로 능 자리가 훼손돼 복구가 불가능할 때 등 여러 이유로 왕릉을 옮겼다고 한다.

이런 경우 '천릉도감'(遷陵都監)이라는 임시 관서를 만들어 관련 업무를 관장했는데, 조선시대에 천릉도감이 설치된 사례는 문헌을 통해 확인되는 것만 최소 10차례다.

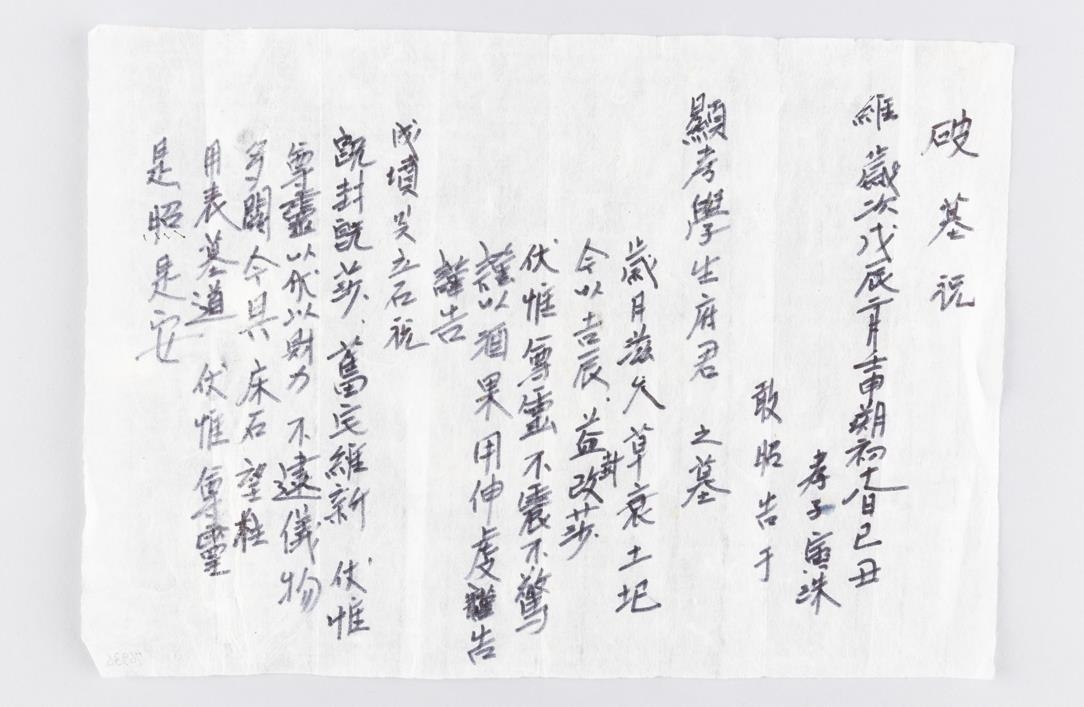

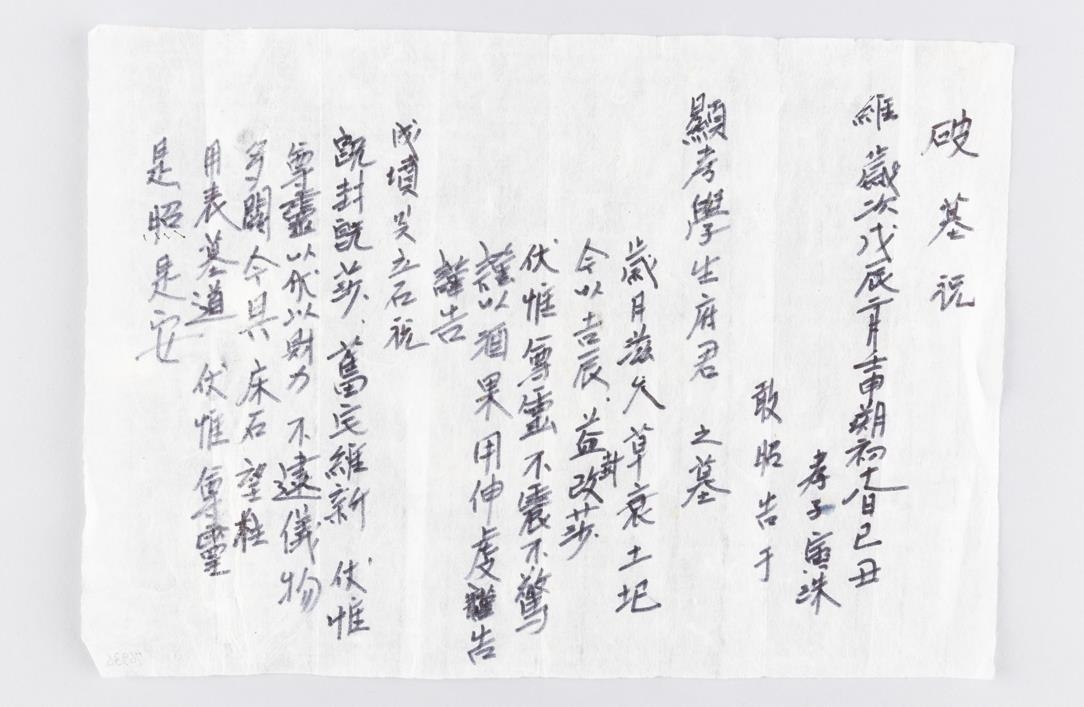

조선왕조실록에서는 관이나 유해를 꺼내려 무덤을 파내는 파묘의 흔적도 찾을 수 있다.

태종실록 1410년 8월 26일 기록은 태조 이성계(재위 1392∼1398)의 고조부였던 목조와 그의 부인 효공왕후의 무덤을 옮기는 과정에서 파묘를 했기에 3일간 '정조시'(停朝市) 했다고 전한다.

주요 현안이 논의되던 조정 정사와 시장을 중단했다는 의미다.

'성군'으로 칭송받는 세종(재위 1418∼1450)은 명당을 찾아 무덤을 옮긴 대표적인 사례다.

1446년 소헌왕후가 승하하자 조선 왕실은 당시 경기 광주(현재 서울 서초구 내곡동)의 헌릉 서쪽 산줄기에 능을 조성했고, 이후 1450년 세종이 승하한 뒤 합장했다.

그러나 영릉 터가 좋지 않다는 주장은 꾸준히 제기돼 왔다.

"수릉(壽陵·임금이 죽기 전에 미리 만들어 두는 무덤)을 살필 때 최양선이 '곤방 물이 새 입처럼 갈라졌다'며 그 해로움을 논하기를 '손이 끊어지고 맏아들을 잃는다'고 했다.

" (세종실록 1443년 2월 2일 기사)

결국 세종의 맏아들인 문종(재위 1450∼1452)이 병사하고, 단종(재위 1452∼1455)까지 3년 만에 왕위에서 물러나자 영릉은 1469년 경기 여주로 옮겨간다.

이를 두고 풍수가들 사이에서는 조선 왕조가 100년 더 연장됐다는 평가가 나온다.

반면 당시 묘역 안에 있었던 광주이씨 가문의 이인손(1395∼1463) 무덤은 왕에게 묫자리를 내주고 이장했는데, 이후 집안이 사화에 휘말리면서 200명 가까이 죽거나 유배됐다는 이야기가 전한다.

오랜 기간 우리 삶에 영향을 미쳤지만, 풍수는 '믿음'에 근거한다는 게 학계 통설이다.

한국적 풍수 이론과 사상을 세운 고(故) 최창조 전 서울대 지리학과 교수는 묏자리의 길흉을 점쳐 판단하는 음택풍수(陰宅風水)에 반대하며, 명당은 사람이 자연과 함께 만드는 것이라고 강조한 바 있다.

역사지리학을 전공한 이기봉 국립중앙도서관 학예연구관은 명당을 '소망 공간'이라고 본다.

그는 최근 펴낸 '우리 고을 명당이라오' 책에서 "명당은 '세상을 밝게 만드는 집'이라는 뜻으로 궁궐의 정전(正殿)을 가리켰으나, 조선 후기에는 거의 모든 삶터와 무덤에까지 쓰였다"고 짚었다.

이 연구관은 풍수의 핵심 개념인 지기(地氣)와 고대 중국 사례를 설명하며 "명당의 중심축 역할을 하는 주산(主山)을 매개체로 하늘과 연결된 무덤의 권위를 표현하기 위해 만들어진 개념"이라고 설명했다.

/연합뉴스

조선 왕조서도 파묘·이장…잇단 흉사·'흉지' 논란에 영릉도 옮겨

조선 후기 풍수 유행하며 영향…"명당, 궁궐→삶터·무덤으로 확장"

영화 '파묘'에서 장의사 '영근'(유해진 분)이 아직도 명당이 척척 나온다는 게 이해가 안 된다며 고개를 갸웃거리자 지관 '상덕'(최민식)이 답한다.

명당의 씨가 말랐다는 것이다.

오래된 묘를 파헤치면서 겪게 되는 일을 그린 오컬트 미스터리 '파묘'가 올해 첫 천만 영화 등극을 눈앞에 둔 가운데, 옛사람들의 '명당 찾기'에 관심이 쏠린다.

뒤로는 산을 등지고 앞으로는 물이 흐른다는 의미로, 여기에다 좌우로 산줄기가 뻗어나가는 형국 이른바 '좌청룡'(左靑龍)·'우백호'(右白虎)까지 더해지면 길한 땅으로 여겼다.

특히 중국 남송의 유학자 주희(朱熹·1130∼1200)는 죽은 이의 형체를 온전하게 하고 신령을 편안하게 하면 자손이 융성할 것이라며 주장하며 조상을 좋은 땅에 모셔야 한다고 강조했다.

주자는 송나라 효종(재위 1189∼1194)의 능과 관련해 일종의 풍수 지침서인 '산릉의장'(山陵議狀)을 올렸는데, 조선의 성리학자들은 이를 토대로 좋은 기운이 모인 땅을 찾아 나섰다.

좋은 곳에 무덤을 써서 자손들이 번성했다는 사례는 곳곳에서 찾을 수 있다.

한산이씨의 시조 무덤인 호장공(戶長公) 묘는 닭이 알을 품고 있는 '금계포란'(金鷄抱卵) 형국의 땅이라 여겨졌다.

조선시대에 병조판서, 좌의정 등을 지낸 정인지(1396∼1478)의 아버지 무덤은 큰 뱀이 개구리를 쫓는 듯한 지역에 있었다 하고, 파평윤씨의 조묘(祖廟·선조의 사당)는 꿩이 엎드려 있는 명당이라고 전한다.

전문가들이 수년간 논의 끝에 정한 땅이라 하더라도, 왕릉을 옮기는 경우도 있었다.

한국민족문화대백과사전 설명에 따르면 기존의 능 터가 풍수지리상 흉지로 밝혀졌을 때, 천재지변으로 능 자리가 훼손돼 복구가 불가능할 때 등 여러 이유로 왕릉을 옮겼다고 한다.

이런 경우 '천릉도감'(遷陵都監)이라는 임시 관서를 만들어 관련 업무를 관장했는데, 조선시대에 천릉도감이 설치된 사례는 문헌을 통해 확인되는 것만 최소 10차례다.

태종실록 1410년 8월 26일 기록은 태조 이성계(재위 1392∼1398)의 고조부였던 목조와 그의 부인 효공왕후의 무덤을 옮기는 과정에서 파묘를 했기에 3일간 '정조시'(停朝市) 했다고 전한다.

주요 현안이 논의되던 조정 정사와 시장을 중단했다는 의미다.

'성군'으로 칭송받는 세종(재위 1418∼1450)은 명당을 찾아 무덤을 옮긴 대표적인 사례다.

1446년 소헌왕후가 승하하자 조선 왕실은 당시 경기 광주(현재 서울 서초구 내곡동)의 헌릉 서쪽 산줄기에 능을 조성했고, 이후 1450년 세종이 승하한 뒤 합장했다.

"수릉(壽陵·임금이 죽기 전에 미리 만들어 두는 무덤)을 살필 때 최양선이 '곤방 물이 새 입처럼 갈라졌다'며 그 해로움을 논하기를 '손이 끊어지고 맏아들을 잃는다'고 했다.

" (세종실록 1443년 2월 2일 기사)

결국 세종의 맏아들인 문종(재위 1450∼1452)이 병사하고, 단종(재위 1452∼1455)까지 3년 만에 왕위에서 물러나자 영릉은 1469년 경기 여주로 옮겨간다.

이를 두고 풍수가들 사이에서는 조선 왕조가 100년 더 연장됐다는 평가가 나온다.

반면 당시 묘역 안에 있었던 광주이씨 가문의 이인손(1395∼1463) 무덤은 왕에게 묫자리를 내주고 이장했는데, 이후 집안이 사화에 휘말리면서 200명 가까이 죽거나 유배됐다는 이야기가 전한다.

한국적 풍수 이론과 사상을 세운 고(故) 최창조 전 서울대 지리학과 교수는 묏자리의 길흉을 점쳐 판단하는 음택풍수(陰宅風水)에 반대하며, 명당은 사람이 자연과 함께 만드는 것이라고 강조한 바 있다.

역사지리학을 전공한 이기봉 국립중앙도서관 학예연구관은 명당을 '소망 공간'이라고 본다.

그는 최근 펴낸 '우리 고을 명당이라오' 책에서 "명당은 '세상을 밝게 만드는 집'이라는 뜻으로 궁궐의 정전(正殿)을 가리켰으나, 조선 후기에는 거의 모든 삶터와 무덤에까지 쓰였다"고 짚었다.

이 연구관은 풍수의 핵심 개념인 지기(地氣)와 고대 중국 사례를 설명하며 "명당의 중심축 역할을 하는 주산(主山)을 매개체로 하늘과 연결된 무덤의 권위를 표현하기 위해 만들어진 개념"이라고 설명했다.

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)