“필묵은 글이 곧 그림”…반 세기 바친 ‘붓의 길 먹의 마음’

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

JCC아트센터 문봉선 작가 ‘붓의 길 먹의 마음’ 전시

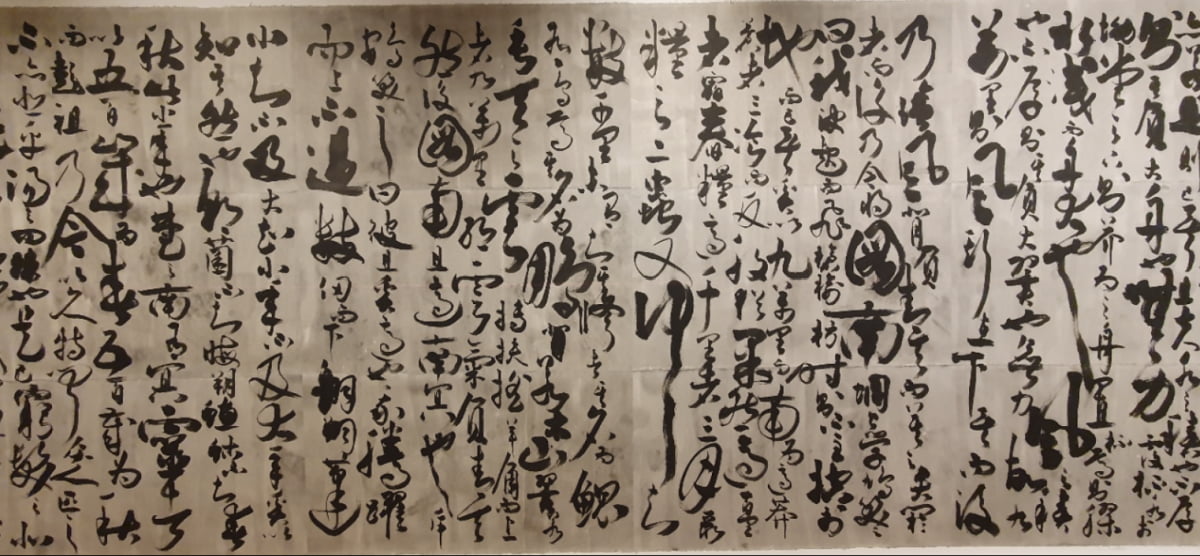

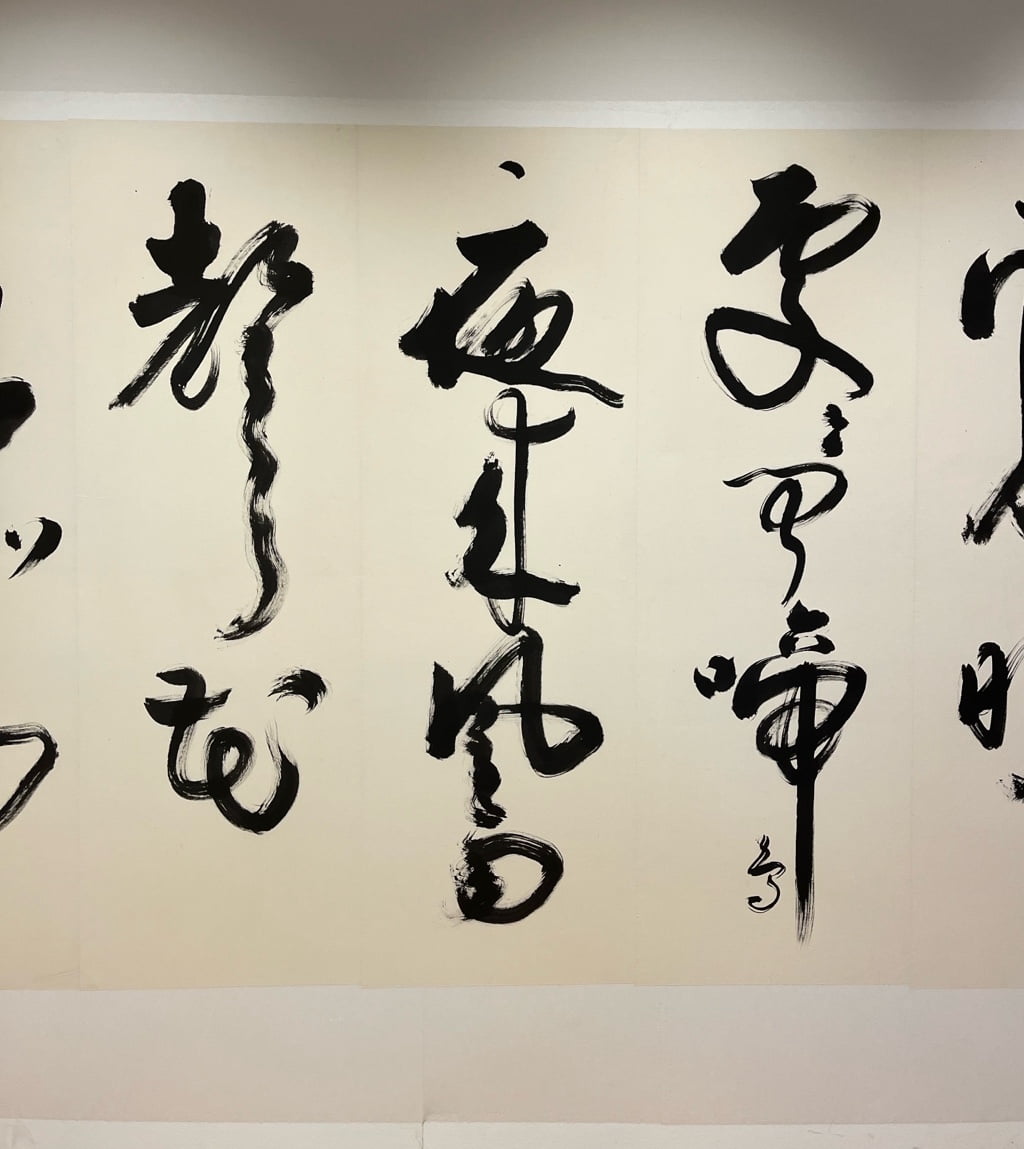

서울 혜화동 JCC아트센터에서 열리고 있는 ‘붓의 길 먹의 마음’은 무여(無如) 문봉선이 50여년간 닦은 서예 작품을 만날 수 있는 자리다. 1~4층에 이르는 전시 공간을 모두 서예 작품들로 채웠는데, 층마다 주제가 다른 점이 흥미롭다. 1층이 고금을 통틀어 최고 서예가로 꼽히는 1700년 전 왕희지의 필법을 체득한 공간이라면, 점차 계단을 올라 ‘법고창신(法古創新)’이란 주제의 4층에 닿으면 옛것을 넘어 문봉선만의 독창성이 돋보이는 작품이 나온다.

서화가답게 서예에 수묵화가 스며있는 작품들이 인상적이다. 중국 당나라 시인 맹호연의 ‘춘효’(春曉) 를 쓴 작품의 경우 ‘夜來風雨聲’(밤사이 비바람 소리 들리더니) 구절에서 밤을 뜻하는 ‘야’(夜) 의 첫 획을 초승달처럼 그려 넣었다. 소동파와 교류한 화가 문동이 지은 ‘문여가화운당곡언죽기’(文與可畵篔簹谷偃竹記)에는 직접 글 사이사이 대나무를 그려 넣었다. 문봉선은 “마음속으로 대나무의 모양을 떠올리고, 그 심상을 높은 집중력으로 단숨에 그려내야 한다는 내용을 고스란히 표현한 것”이라고 했다. 전시는 4월 7일까지.

![[책마을] '중국몽의 그림자'로 뒤덮여 버린 한국](https://img.hankyung.com/photo/202403/AA.36205264.3.jpg)