点은 세상을 보는 렌즈…역사를 보는 다른 시선의 시작점이 되고 싶다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

호주 원주민의 '뿌리' 간직한

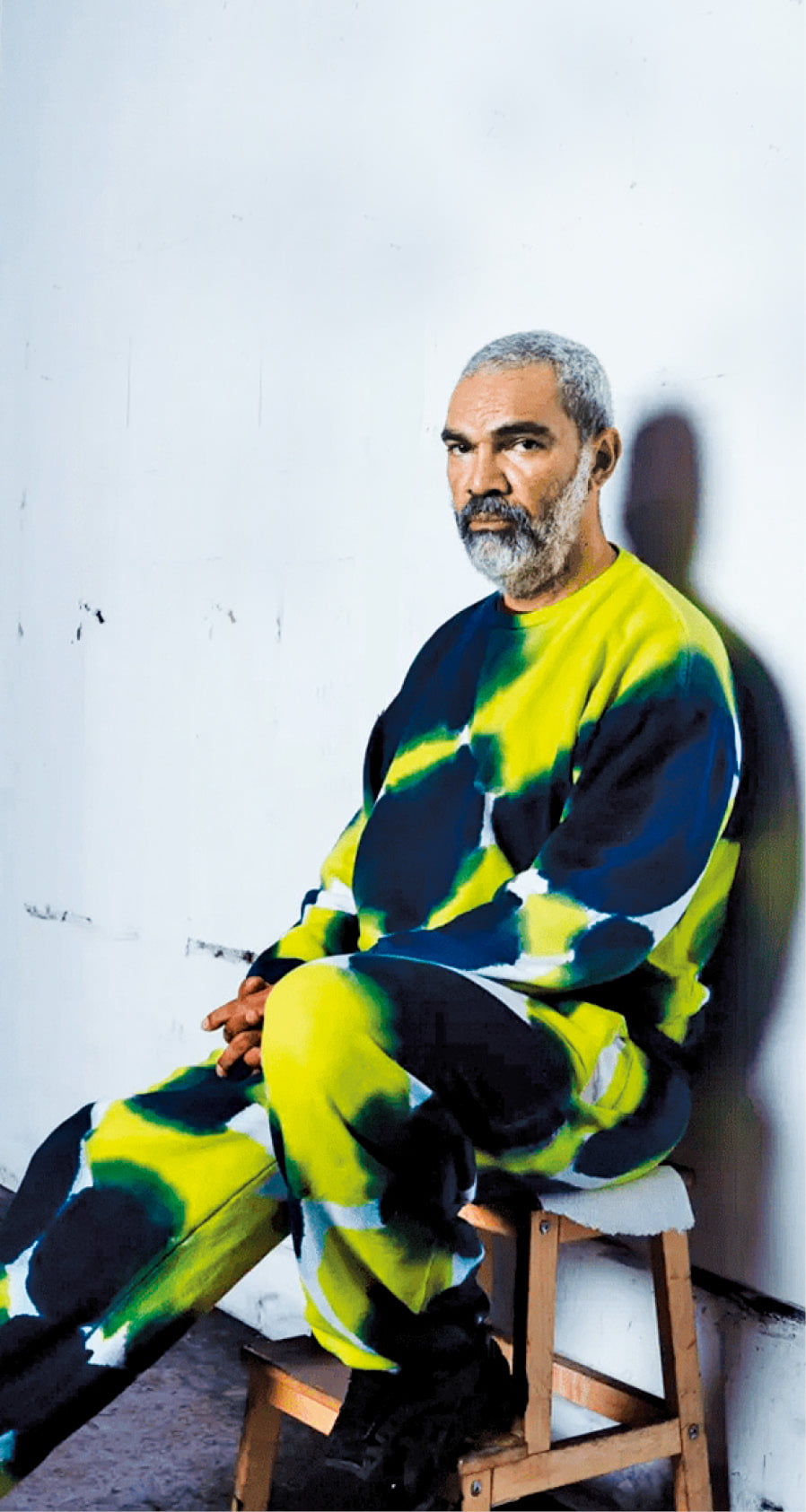

점묘 작가 대니얼 보이드

홍콩 대형 쇼핑몰을 예술무대로

천장·창문 메우고 바닥엔 점박이 거울

내 작품은 관객과의 상호작용으로 존재감

원주민의 정체성 녹여내

역사를 바라보는 방식은 일방적이어선 안돼

단순한 표현 기법으로 다양한 해석 이끌어냈듯

외면 당한 '약자의 시선'을 작품 통해 복원

점묘 작가 대니얼 보이드

홍콩 대형 쇼핑몰을 예술무대로

천장·창문 메우고 바닥엔 점박이 거울

내 작품은 관객과의 상호작용으로 존재감

원주민의 정체성 녹여내

역사를 바라보는 방식은 일방적이어선 안돼

단순한 표현 기법으로 다양한 해석 이끌어냈듯

외면 당한 '약자의 시선'을 작품 통해 복원

제임스 쿡이라는 이름을 가진 인물을 검색하면 나오는 설명이다. 쿡은 호주와 뉴질랜드를 처음 발견한 인물로 영국 해군 역사상 가장 존경받는 탐험가로 꼽힌다. 호주에는 그의 이름을 그대로 딴 대학교까지 존재할 정도다. 모두가 쿡의 새 영토 발견에 주목할 때 그 뒤에 숨은 다른 얼굴들에 눈길을 준 작가가 있다. 호주 시드니에 작업실을 둔 작가 대니얼 보이드가 그 주인공이다. 그는 쿡의 업적 대신 영국의 침략을 받고 터전을 뺏긴 호주 원주민들의 이야기를 그린다. 보이드 자신이 호주 원주민이라는 뿌리를 가졌기 때문이기도 하다.

보이드는 올해 선정된 작가 중 유일하게 컨벤션센터 내부가 아니라 도심에서 작품을 선보인 작가가 됐다. 그의 작품이 설치돼 있던 지난달 말 홍콩에서 그를 만났다. 그는 자신의 작품처럼 고요하고 또 신중하게 답했다.

“전시장을 벗어나 대형 쇼핑몰에서 작품을 선보이는 게 즐거워요. 공개된 장소에서의 무작위적 만남은 여전히 설레는 일입니다. 내 작업은 사람들과의 상호작용을 통해서 존재감을 만드는데, 전시회에 오지 않을 사람들도 자연스럽게 만날 수 있어 흥분되는 일이지요.”

이번 홍콩 전시에서 2층 창문을 가려놓은 의미에 관해 물었다. 그는 “관람객들로 하여금 한눈에 바깥을 보는 게 아니라 당연히 보던 풍경을 다각도로 볼 수 있도록 했다”며 “작품을 통해 어떻게 세상을 다르게 볼 수 있는가에 집중하는 작업물”이라고 말했다.

국내 관람객에게 보이드는 ‘까만 바탕에 수많은 점을 찍는 작가’로 친숙하다. 이번 홍콩에 나온 작품도 수많은 점으로 이뤄졌다. 그는 이전부터 ‘수많은 점은 세상을 보는 렌즈’라는 표현을 썼다. 보이드가 이 점 찍기 작업을 시작한 계기는 뭘까. 그는 “나는 나의 작업이 그냥 벽에 걸려 있기를 원치 않는다”며 “관람객들이 내 작품에 참여하며 작업을 활성화해주길 원한다”고 했다.

보이드는 ‘호주 원주민’이라는 뿌리에 기반한 작업물을 계속 내놓고 있다. 이번 홍콩에 나온 작품 ‘도안’은 그 제목부터 호주 원주민의 언어를 차용해 지었다. 그는 “나의 민족은 영국 식민화 과정을 통해 모든 문화가 규정당한 역사가 있다”며 “그래서 더욱 이번 작품은 세계에 내 역사를 드러내기 위해 ‘내 언어’로 제목을 지었다”고 그 이유를 설명했다.

한 명의 작가가 수년간 동일한 주제, 비슷한 기법을 고집하는 것은 드문 일. 보이드가 더욱 주목받는 이유는 거기에 있다. 그는 이 작업을 놓지 못하는 이유를 한마디로 설명했다. ‘단순함을 통한 복합성.’ 그는 “점을 찍는 표현 기법은 얼핏 단순해 보일 수 있지만 그 의미는 그렇지 않다”며 “내 작품은 한 편의 시처럼 단순한 기법 뒤에 다양한 의미가 있다. 마치 3분의 짧은 노래가 듣는 사람마다 다양한 느낌을 주는 것과 같다”고 말했다.

그가 만들어내는 ‘식민지 역사의 아픔’을 담은 작품은 2024년 현재 홍콩이 겪고 있는 사회적 상황과 닮아 있기도 하다. 보이드는 “우선 내 작업은 인간의 경험을 담은 작업이기 때문에 설치된 국가 상황과 연결될 수밖에 없다”며 “내 작업이 홍콩의 상황과 직접 연결됐다고는 할 수 없지만 결국엔 거울로 된 무대를 밟으며 관람객들이 이 나라의 상황, 내 상황을 돌아볼 수밖에 없을 것”이라고 말했다.

홍콩 아트위크 이후 행보에 대해 그는 “공개할 수 없는 재미있는 일을 하고 있다”며 “스튜디오에서 실험하며 나를 데려다주는 곳으로 갈 것”이라고 웃었다. 마지막 인사를 나누며 일어난 그는 들고 온 가방을 고쳐 맸다. 굵은 실이 얼기설기 엮인 크로스백. 탐내는 눈빛을 읽기라도 한 듯 그는 “이 가방도 호주 원주민 전통 방식으로 만든 가방”이라고 했다. 그에게 ‘뿌리’는 작업의 원동력이자 삶에서 뗄 수 없는 거대한 축이었다.

최지희 기자 mymasaki@hankyung.com

![김용태 "개혁신당, 무작정 탄핵? 국민 원치 않아" [당선인 인터뷰]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36460499.3.jpg)

![마동석 "'범죄도시' 시리즈, 영혼과 뼈를 갈아 넣어…결혼 준비 잘 하고 있다" [인터뷰+]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36460807.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)