마오리족 예술·호주 원주민 6만5000년의 기록…베네치아 휩쓴 오세아니아

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

제 60회 베네치아 비엔날레 현장 르포

오세아니아 미술올림픽 최대 영예 황금사자상

작가상은 뉴질랜드 마오리족 '마타아호 컬렉티브'

국가관은 원주민 역사 재조명한 호주관이 수상

'역대 최대 규모 출전' 한국은 수상 불발

비엔날레 주제와 무관한 연계 전시 남발 지적도

오세아니아 미술올림픽 최대 영예 황금사자상

작가상은 뉴질랜드 마오리족 '마타아호 컬렉티브'

국가관은 원주민 역사 재조명한 호주관이 수상

'역대 최대 규모 출전' 한국은 수상 불발

비엔날레 주제와 무관한 연계 전시 남발 지적도

오세아니아 원주민이 던진 메시지

마타아호 콜렉티브는 뉴질랜드 마오리족 여성 작가 그룹. 이날 황금사자상을 받은 4인은 옛 조선소 대형 건물을 개조한 아르세날레 전시장 입구 홀에 전시 공간을 가로지르는 대형 섬유 설치 작품을 선보였다. 이들은 "어머니에서 어머니로 이어지는 직물의 전통은 마치 자궁과 같은 인류의 피난처"라고 밝혔다.여성 작가 그룹은 에레나 베이커(테 아티아와 키 와카롱고타이, 응아티 토아 랑아티라), 사라 허드슨(응아티 아와, 응아 투호), 브리짓 레웨티(응아티 랑기누이, 응아티 테 랑기), 테리 타우(랑기타인 키 와이라라파) 등 네 명으로 구성돼 있다. 심사위원단은 이들에게 상을 수여하면서 '빛나는, 시적인, 눈부신' 등의 표현을 사용하며 작품에 대해 호평했다.

"마오리 마타호 콜렉티브는 갤러리 공간을 시적으로 가로지르는 빛나는 끈으로 엮은 구조를 만들었다. 자궁과 같은 요람을 가진 직물의 모계 전통을 참조한 이 설치물은 우주적인 쉼터다. 인상적인 스케일은 혼자가 아닌 집단이어서 가능한 힘과 동시에 창의력이 있었기에 가능했다. 벽과 바닥에 드리워진 눈부신 그림자 패턴은 선조들의 기법과 제스처를 떠올리게 한다. 이러한 기법이 미래에도 지속 가능할 것임을 시사한다."

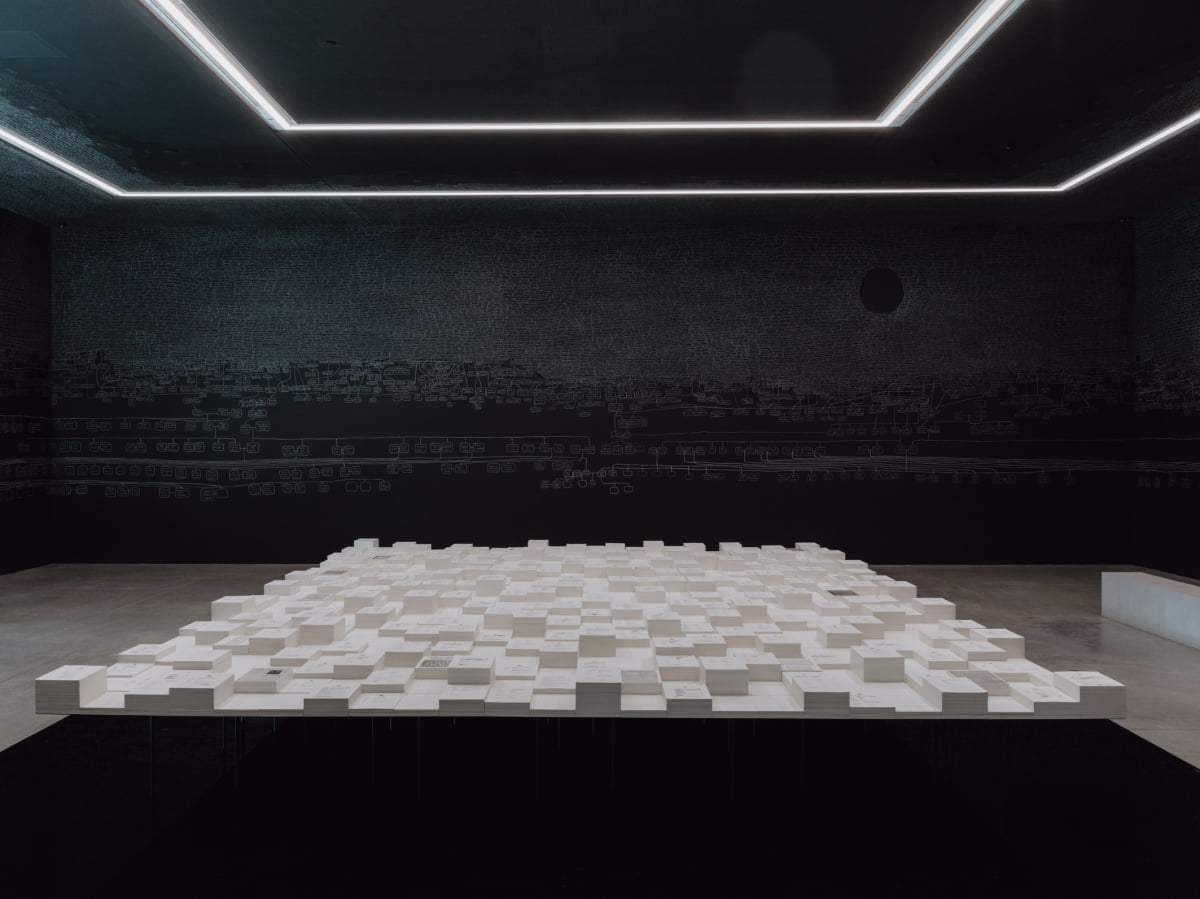

심사위원단은 "호주관은 수천 명의 잊힌 이름들을 기록해 강렬한 미학과 서정성, 가려진 과거에 대한 상실감을 동시에 선사했고, 마타아호 컬렉티브는 마오리 선조들의 눈부신 기법을 미래에 전승할 수 있는 가능성을 보여줬다"고 평했다.

치열했던 황금사자상 경쟁

60주년을 맞은 올해 베네치아 비엔날레 미술전 수상 경쟁은 어느 때보다 치열했다. 미국관은 체로키 인디언계 작가 제프리 깁슨을, 영국관은 가나 출신으로 30년 넘게 이주민과 소외된 사람의 이야기를 영상으로 기록해온 존 아캄프라 등 유명 예술가를 내세웠다. 독일관 역시 터키계 이민 2세 작가와 유대인 작가의 논쟁적인 작품을 선보였다.한국은 주제관인 본전시장에 김윤신, 이강승, 이쾌대, 장우성 등 4명을, 한국관에 구정아 작가를 내세웠지만 결국 수상은 불발됐다. 한국관 개관 30주년을 기념해 역대 최대 규모의 한국 작가 전시를 곳곳에서 열며 축제 분위기를 이어갔지만 역부족이었다는 평가가 나온다.

역대 최대 출전 한국, 숙제만 남겼다

한국은 올해 베네치아 비엔날레 한국관 개관 30주년을 맞아 역대 최대 규모로 출전했다. 본전시와 한국관 외에도 베네치아 전역에서 열리는 한국 관련 전시만 10개가 넘는다.국공립 기관이 기획하거나 후원한 전시의 수준은 보다 심각했다. 작가 한명의 작품 세계를 깊게 소개하거나 일관된 주제를 담는 전시가 아닌, 유명 작가의 작품을 몰아넣은 '백화점식 전시'가 눈살을 찌푸리게 했다. 전 세계 80여개국이 참여해 시대의 고민을 공유하고, 국경을 넘어 작가의 작품 세계를 알리는 행사임에도 'K 미술 홍보'와 기관장들의 치적 쌓기에 급급한 것 아니냐는 지적이 나온다.

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)