대리 운전 대신 '원격 운전' 시대

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

오토 확대경

그래서 자율주행에 대한 욕망은 끊이지 않는다. 탑승 후 음주 여부를 자동차가 스스로 파악해 로봇 운전 모드로 전환하는 방식이다. 로봇이 운전해주면 서로 불편할 일도 없고 순간 지출해야 하는 비용도 적다. 술을 마시지 않았다면 인간이든 로봇이든 선택해 운전하면 된다.

운전을 로봇에게 맡기려는 노력은 꽤 오래 됐다. 1977년 일본 쓰쿠바 기계공학연구소는 정해진 표시를 따라 시속 30㎞로 움직이는 자율주행차를 세계 최초로 만들었다. 1986년 독일 뮌헨공대는 이 속도를 시속 100㎞로 끌어올렸고, 1995년 미국 카네기멜론대는 로봇이 조향하되 페달 조작은 인간이 하는 자율주행차를 개발했다. 미 국방고등연구계획국(DARPA)은 2004년부터 해마다 자율주행 경진대회를 열어 지능 발전을 이끄는 중이다.

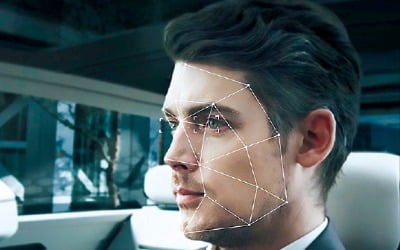

그럼에도 자율주행은 아직 먼 이야기다. ‘인식-판단-제어’ 3단 과정의 첫 단계인 인식도 아직 완벽하지 못하다. 카메라, 레이다, 라이다를 여러 개 부착해 이 문제 해결에 도전하곤 있지만 도심의 복잡도 증가 속도를 따라잡지 못한다.

여기서 아이디어가 나왔다. 인식을 로봇이 대행하고 판단과 제어는 사람이 하는 방식이다. 로봇은 단순 대행만 하는 것이어서 인식 과정에서 오류가 있다면 운전자 실수로 보고 책임을 지울 수 있다. 무엇보다 이때 사람은 굳이 차가 있는 곳까지 갈 필요가 없다. 자동차와 별도 운전 장치가 통신으로 연결돼 원격 운전을 할 수 있기 때문이다. 카메라와 레이다, 라이다가 파악한 장애물을 인간이 멀리 떨어진 곳에서도 육안으로 인식해 목적지까지 갈 수 있다. ‘농슬라(농기계의 테슬라)’로 불리는 미국의 존디어는 이미 원격 트랙터 운전을 선보였다. 건설 현장의 굴착기도 원격 운전 시대로 넘어가는 중이다.

자동차 부문에선 ‘렌터카 원격 배달’이 초미의 관심사다. 지난해 미국 렌터카 스타트업 헤일로는 세계 최초로 원격 운전으로 렌터카를 배달했다. 처음에는 사람이 관리자로 탑승했지만 곧 이마저 사라졌다. 독일에 본사를 둔 스타트업 ‘파이(Vay)’도 지난 1월 미국에서 원격 운전으로 렌터카 배달 서비스를 시작했다. 원격 운전자가 차를 가져다주고, 사용 후 세워두면 다시 원격 운전으로 회수한다. 원격 운전자는 마치 게임하듯 차에 부착된 인식 장치로 주변 상황을 파악한다. 차를 배달해도 사람은 가지 않으니 비용도 400원 정도에 불과하다.

권용주 국민대 자동차운송디자인 겸임교수

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)