뒤집어진 성조기, 침몰하는 백악관…뉴욕 한복판서 "미국은 망했다"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

Cover Story

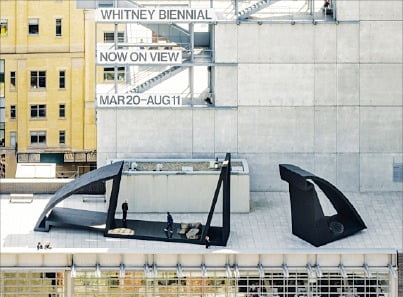

휘트니 비엔날레

올해 주제는 '실제보다 더 나은'

낙태·이민·퀴어 논쟁적인 이슈 다뤄

'경계에 선 불안함' 71명이 풀어내

"우리 시대 불협화음의 집합 표현"

1932년 시작…가장 유서깊은 미술제

30년전 백남준이 주도해 과천서 열려

휘트니 비엔날레

올해 주제는 '실제보다 더 나은'

낙태·이민·퀴어 논쟁적인 이슈 다뤄

'경계에 선 불안함' 71명이 풀어내

"우리 시대 불협화음의 집합 표현"

1932년 시작…가장 유서깊은 미술제

30년전 백남준이 주도해 과천서 열려

올해 휘트니비엔날레는 미술관 큐레이터인 크리시 일스와 멕 온리가 디렉터를 맡았다. 주제인 ‘실제보다 더 나은’은 ‘현존’이라는 개념을 고민한다. 일상을 파고든 인공지능, 낙태 문제로 대표되는 개인과 사회의 신체 주도권 다툼, 늘 반쯤 온라인에 접속된 상황에서 발생하는 유동적 정체성, 21세기에도 이어지는 영토 전쟁과 환경 문제까지 ‘변곡점’에 달한 우리의 현재를 예술가 71명이 돌아보는 기획이다.

71명의 예술가가 바라본 현재, 그 불안한 자화상

카르멘 위넌트는 이 이슈에 대해 조용하고 담담한 분노를 표출한다. 벽 전체를 낙태 클리닉 의사와 자원봉사자의 사진 2500여 장으로 채운 것. 어쩔 수 없는 선택을 한 여성들의 수많은 사연을 구구절절 늘어놓는 대신, 현장에서 촬영한 ‘현재’를 가져와 관객에게 펼쳐 놓는다. 빈칸을 짐작하는 것은 관객의 몫이다.

세상의 가장자리에 선 사람들

작가는 필요하다고 마구잡이로 심었다가 힘없이 뽑혀 나간 나무를 ‘노동 이민자’에 비유한다. 1950년대 이후 미국에 일하러 온 수많은 남미 출신 노동자들이 그 쓰임을 다하자 추방당했던 아이젠하워 시대의 이민 정책. 호박 안에는 도시에서 흔히 보이는 일상적 물건 외에도 엘살바도르 군부 대량 학살과 관련한 문서가 숨어 있다. 호박은 아직 완벽하게 굳은 것이 아니라 시간이 지나면 그 모양이 틀어진다. 작가는 기억과 트라우마가 신체에 흔적을 남기고, 시간이 지나며 변화한다는 것을 암시한다.

올해 주제인 ‘실제보다 더 나은’은 현실 그 자체에 더 집중한다. 멕 온리 큐레이터는 도록에 “이번 비엔날레를 기획하며 1990년대 문화전쟁만큼이나 첨예한 정치적 순간들을 고려해야 했다”고 썼다. 흑백이 아닌 흑백 사이의 다양한 회색이 존재하고, 심지어 거기에 포함되지 않은 색도 있다는 뜻이다. 현지 언론에서 이번 비엔날레를 ‘불협화음의 집합’이라고 평한 이유가 여기에 있다.

"美 휘트니 미술관, 예술 실험에 동참"…현대차 10년 후원

휘트니미술관은 그 시작부터 실험적인 동시대 예술을 받아들이고 키우는 플랫폼이었다. 지금은 구겐하임, 뉴욕현대미술관(MoMA), 메트로폴리탄박물관과 함께 뉴욕의 4대 미술관으로 통하지만, 1931년 설립 당시엔 미술관을 세우는 것 말고는 다른 선택지가 없었다. 철도왕이던 코닐리어스 밴더빌트의 손녀이자 미술가였던 거트루드 밴더빌트 휘트니는 자신이 수집한 미술품 700여 점을 기증하려 했으나 ‘검증되지 않은 젊은 미술가의 작품들’이라는 이유로 여러 곳에서 거절당했고, 미술관을 새로 지었다. 휘트니비엔날레에는 백남준을 비롯해 제니 홀저, 에드워드 호퍼, 로이 리히텐슈타인, 신디 셔먼 등 3600여 명의 작가가 거쳐갔다.

뉴욕=이한빛 미술 칼럼니스트/김보라 기자 destinybr@hankyung.com

![[커버스토리] 대세가 된 구독경제…피로감은 어쩌지?](https://img.hankyung.com/photo/202405/AA.36603368.3.jpg)