백혜선·손민수·임윤찬을 키워낸 세계적인 명문 음악대학 뉴잉글랜드 음악원

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

미국 동부 음악대학 탐구-뉴잉글랜드 음악원(New England Conservatory)

지난 4월 27일, 2년 차 유학생이었던 그 피아니스트의 리사이틀이 카네기홀에서 열렸다. ‘임윤찬의 스승’ 꼬리표를 뗀 담백한 손민수의 무대였다. 그는 시적인 상상력과 진실되고 사려 깊은 연주를 구사하는 연주자로 평가되는 아티스트이다. 27년 전의 짧은 만남이었지만 그와 호흡을 맞췄던 기억은 강렬했기에 이후 들려오는 그의 행보를 주의 깊게 살피고 있었다.

컬럼비아 대학에서 인류학을 공부한 러셀 셔먼은 인문학적 소양을 중요하게 생각했다. ‘건반 위의 철학자’로 불리던 그는 리스트의 ‘초절기교’의 스페셜리스트였다. 임윤찬은 자신의 음악적 뿌리가 스승 손민수를 통해 러셀 셔먼으로 연결되어 있음을 알고 있었다. 그가 보스턴 유학을 결정할 무렵 러셀 셔먼은 임종을 맞았다.

1900년대 중반부터 활약한 한동일과 백건우가 한국 피아니스트의 존재감을 처음으로 알린 선구자라면, 백혜선은 1990년대에 등장해 2000년대 후반 김선욱, 손열음, 조성진, 선우예권, 그리고 임윤찬으로 이어지는 한국인 피아니스트 르네상스 시대의 선두에 선 인물이다. 1994년 차이콥스키 콩쿠르를 비롯해 수많은 대회를 통해 이름을 알렸고 런던 심포니, 보스턴 심포니, 내셔널 심포니, 뮌헨 필하모닉, 프랑스 국립 라디오 필하모닉, 모스크바 필하모닉 등의 저명한 악단과 연주했다. 그리고 28세에 최연소 서울대 교수로 임용되었다.

그러나 그와의 첫 만남은 기대와 예상을 빗나갔다. 변화경에게 돌아온 이야기는 칭찬도 특별한 가르침도 아니었다. 레슨 내내 이해할 수 없는 생경한 이야기를 늘어놓는 사람을 지도교수로 받아들여야 할지 고민에 빠졌다. 두 달 정도 지났을까, 그의 눈이 열리기 시작했다. 근본을 흔드는 변화가 이어졌고, 마침내 완고하게 버티던 그의 음악적 자존심은 무너졌다. 그렇게 러셀 셔먼의 문하생으로 맺은 인연은 부부의 연으로 이어지게 되었다.

백혜선은 반항기 시절, 상황에 따라 달라지는 러셀 셔먼의 가르침이 이해되지 않았던 적도 있었다. 그때마다 선생님은 “맞아, 내가 그렇게 말했었지. 그런데 그건 지난주 이야기잖아!”라고 천연덕스럽게 답했다. 내가 이루어 놓은 것을 언제든 뒤집을 수 있는 유연함을 가진 넓은 사람이 되어야 한다는 교훈이었다. 백혜선은 러셀 셔먼 교수와 공부했던 시간을 ‘지나온 길을 냉정히 돌아볼 줄 아는 훈련’이라고 표현했다. 실제로 그는 제자들에게 매우 다양한 해석의 길을 제안했다. 마음에 들지 않는 연주를 대할 때라도 함부로 판단하지 않았다. ‘How do you know?’라는 질문을 던지며 선입견을 배제한 채 받아들이는 것은 셔먼 교수가 강조했던 가치였다.

러셀 셔먼이 ‘따라다닐 수밖에 없는 별과 같은 존재’였다면, 수많은 고비를 맞이했던 제자를 붙들어 준 스승은 변화경이었다. 백혜선도 손민수도, 선생님께 ‘두 손 두 발 다 들었다’고 웃으며 이야기할 정도로 변화경 교수는 제자들을 뜨겁게 사랑했고 철저하게 가르쳤다. 두 스승이 아니었다면 벌써 피아노를 포기했을 것이라고 말했다.

NEC 피아노과에는 다양한 세대와 배경을 가진 교수들이 가르치고 있다. 한국에서도 이름이 알려진 1980년 쇼팽콩쿠르 우승자인 베트남 출신 당 타이 손(Dang Thai Son)을 비롯해 13명의 교수가 있다. 1979년부터 재직하고 있는 변화경은 선임 교수이고, 백혜선은 서울대와 클리블랜드 음악원을 거쳐 2018년 NEC 교수로 부임, 현재는 피아노 학과장을 맡고 있다. 작년 가을 교편을 잡게 된 손민수까지 포함하면 한국인 교수는 3명이다.

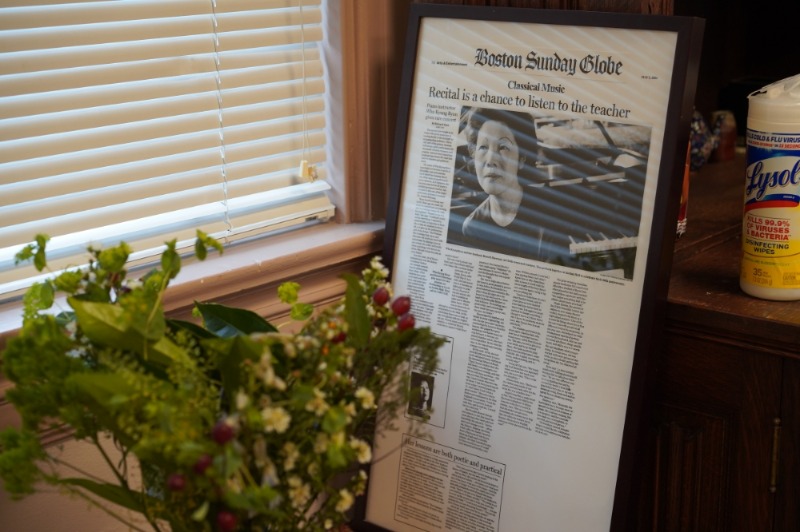

NEC는 남보다 더 잘 치는 ‘피아노쟁이’가 아니라 전인격적 음악가를 길러내는 것을 지향한다. 올해로 45년째 가르치고 있는 변화경 교수는 콩쿠르의 진정한 가치는 매겨지는 순위가 아니라 오랜 노력의 결과물을 만날 수 있는 좋은 기회이기 때문이라고 설명한다. 이러한 가치는 미국 유력 일간지 보스턴글로브가 러셀 셔먼을 가리켜 ‘상업적 논리나 트렌드에 휘둘리는 음악시장의 유혹에 저항한 진정한 예술가’, ‘새로운 것을 받아들이는 열린 태도를 지닌 사색가’라고 묘사한 것과 맥을 같이 한다.

막내 교수가 된 손민수는 러셀 셔먼이 뼈를 깎는 노고로 키워낸 선배들과 함께 일하게 된 것이 큰 선물이라 말하며 감회에 젖었다. 학교에서 손민수의 연구실은 학생 시절 항상 드나들던 변화경 교수실 바로 옆이다. 동경해 왔던 대상과 함께 후학들을 돌보는 동료의 자리에 나란히 서게 된 것이다.

졸업장을 받기 위해 학교에 다니던 시기를 지나 자신만의 음악을 하고 싶어 하는 학생들이 점점 증가하고 있는 시대가 된 것 같다는 백혜선의 평가는 고무적이다. 이런 마음가짐만 있다면 눈앞의 1등이 아니더라도 연습의 효과와 능률이 극대화될 수 있는 좋은 동기가 될 수 있기 때문이다. 올해 NEC 신입생 오디션에는 세계 각지에서 600여 명의 젊은 피아니스트들이 지원했다. 몰려든 인재를 선별하는 고통스러운 작업은 길고 진지하게 이어졌다. 선입견을 배제하고 한 사람이 가진 고유의 아름다움을 발견해 그것을 잘 드러날 수 있도록(draw out) 책임을 다하는 것은 NEC 피아노과의 컬처가 되었다.

깊이 내린 닻을 따라 심연으로 들어가면 우리는 무엇을 만나게 될까. 아이러니하게도 음악은 한 길이지만, 한 길로 가서는 안 되는 여정이다. 이 여행은 ‘아름다운 사운드’가 아닌 ‘음악의 아름다움’을 가르친다. 별이 된 거장의 뜨거움은 다음과 그다음이 이어받는다. 다채로운 아름다움이 깊이 존중되고 용납되는 거룩한 성소, 그 심연을 향해 빛나는 젊음이 달려간다.

김동민 뉴욕클래시컬플레이어스 음악감독·아르떼 객원기자

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)