“자유 언론이 있다면 기근이 시작됐을 때 사람들이 위기를 알 것"[서평]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

세상이라는 나의 고향

아마르티아 센 지음

김승진 옮김/생각의힘

648쪽|3만3000원

아마르티아 센 지음

김승진 옮김/생각의힘

648쪽|3만3000원

최근 국내 출간된 <세상이라는 나의 고향>은 올해 90세인 센이 2021년 직접 쓴 회고록이다. 어린 시절부터 학자로서 자신의 길을 본격적으로 개척한 시기까지 30여년 인생을 돌아 본다. 그의 사상을 형성하는 데 큰 영향을 미친 사건, 사람들, 그가 정면으로 맞선 시대에 대한 고찰을 담았다. 책에서 드러나는 것은 위대한 학자로서의 센이 아니라, 격동의 시절을 보낸 한 인간으로서의 센이다.

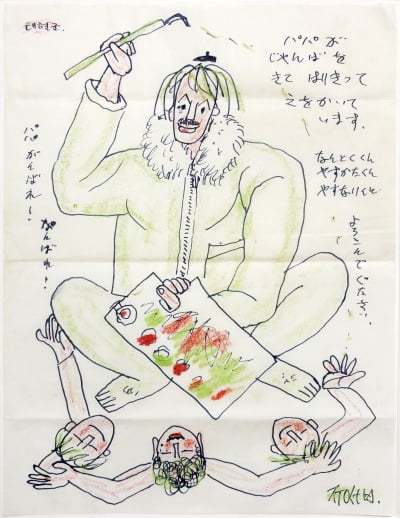

![“자유 언론이 있다면 기근이 시작됐을 때 사람들이 위기를 알 것"[서평]](https://img.hankyung.com/photo/202406/01.37033877.1.jpg)

하지만 센이 학교에서 공부하던 10년간, 인도는 역사의 소용돌이 한가운데에 있었다. 영국의 식민 치하에서 전시 지원 활동이라는 명목의 경제적 수탈이 예삿일이었다. 1943년에 일어난 벵골 대기근으로 인해 200만~300만으로 추정되는 다수의 사망자가 발생했다. 힌두교도와 이슬람교도의 대립이 심화하면서 피비린내 나는 폭력 사태가 이어졌다. 결국 인도는 무슬림 국가인 파키스탄과 힌두교 국가 인도로 분할되고 말았다.

이런 일들은 저 멀리가 아니라 센의 눈앞에서 펼쳐졌다. 1944년 어느날 오후, 어떤 남자가 피를 철철 흘린 채로 센의 집 대문으로 들어온 일이 있었다. 카데르 미아라는 이름의 무슬림 일용직 노동자였다. 극심한 가난에 시달리던 그는 일자리를 찾아 센이 살던 힌두교 지역으로 건너왔다가 칼에 찔렸다. 센의 아버지가 그를 급히 병원으로 데려갔지만 살지 못했다.

“그 이후로 식별 가능한 모종의 공동체로 사람들이 정체성을 규정하는 것에 너무나 자주 수반되는 야만성을 생각할 때마다 그날 오후의 기억이 되돌아오곤 했다.” 혼돈의 시기를 통과하며 목격할 수밖에 없었던 불합리한 폭력과 죽음은 센이 이후 일생을 바쳐 연구하게 되는 빈곤과 불평등 문제, 인간을 하나의 정체성으로만 보는 것의 위험성에 대해 인식하는 계기가 됐다.

센은 자유의 박탈이 부른 비극을 해결하는 방법 역시 자유에서 찾는다. 기근의 원인을 분석한 연구를 통해 그가 발견한 기근 퇴치의 필수적 요소는 바로 민주주의와 언론의 자유였다. “자유로운 언론이 있다면 기근이 시작되었을 때 언론이 상황을 사람들에게 알리게 될 것이고, 민주적인 투표 제도가 있다면 기근 시기나 기근 직후의 시기에 집권당이 선거에서 승리하기란 거의 불가능할 것이다. 따라서 정부는 기근을 지체 없이 해소하려는 인센티브를 갖게 된다.”

책의 후반부는 영국 케임브리지대에 유학한 이야기를 담았다. 유색 인종을 처음 본 하숙집 주인은 그를 따뜻하게 맞아주고선 이렇게 물었다. “목욕하면 피부에서 물이 빠지니? 그러니까 아주 뜨거운 물로 하면 말야.” 그런 시대였다. 후생경제학을 연구하고 싶다고 말하자 조앤 담당 교수였던 조앤 로빈슨이 “이미 논파된 주제인 줄 모르냐”며 반대했다는 이야기도 전한다.

“어디가 가장 집 같으세요?” 1998년 영국 BBC와의 인터뷰에서 진행자가 이렇게 물었다. 센이 미국 하버드대를 떠난 영국 케임브리지대에 합류한 직후였다. “지금 여기가 고향처럼 매우 편합니다.” 그는 영국도, 미국도, 인도도 다 고향처럼 느껴진다고 했다. “아, 네, 그러니까, 선생님께서는 고향, 혹은 집이라는 개념이 없으시군요!” 진행자의 말에 센은 이렇게 말했다. “아뇨, 오히려 반대예요. 고향이 하나보다 많은 거지요. 고향이나 집이 단 하나여야 한다는 진행자님의 생각에는 동의하지 않습니다.” 그가 책을 통해 전하고자 하는 메시지가 이 일화에 담겼다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com

![그림보다 굿즈? 54년 만에 첫 '아트숍' [여기는 바젤]](https://img.hankyung.com/photo/202406/01.37006552.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)