'무기한' 휴진한다지만…"일주일 넘기 어려워" vs "예측 못해"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

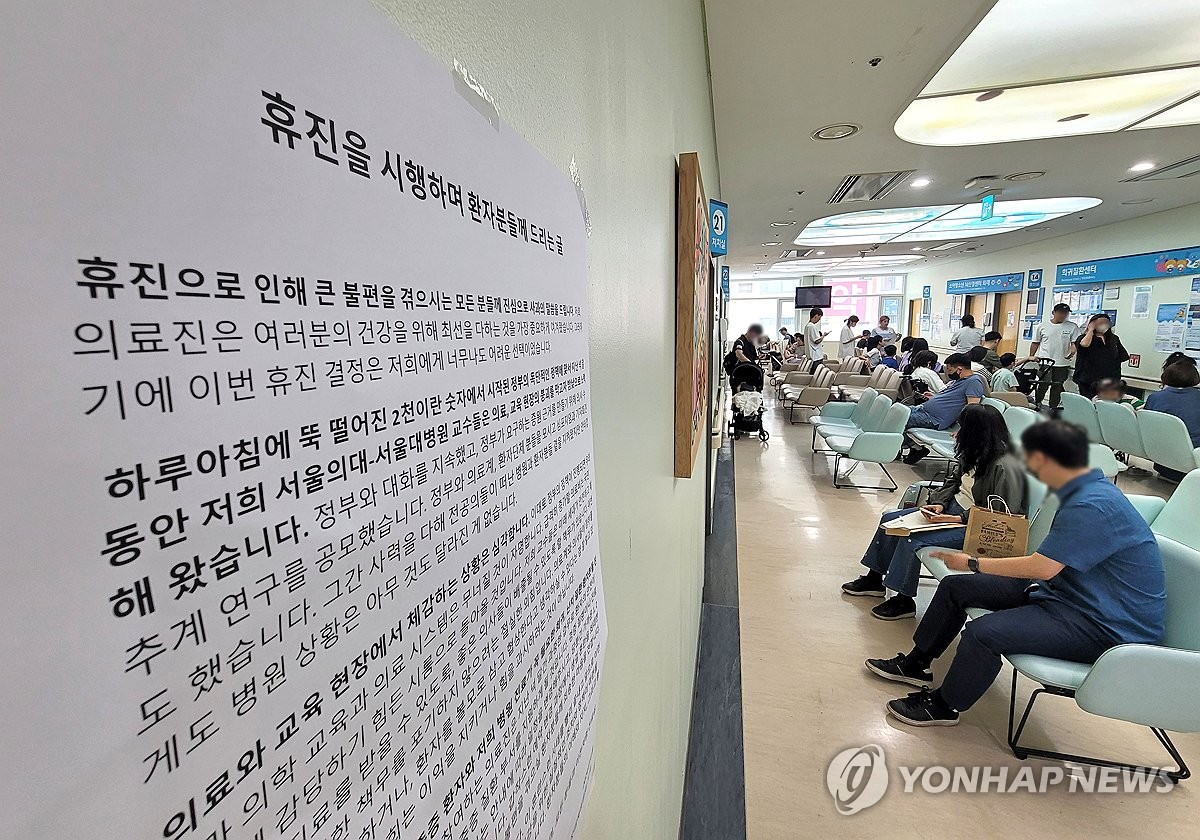

비대위원장 "무기한 아닌 일주일" 발언…비대위 "공식 입장 아냐" 진화

18일 의료계에 따르면 서울대병원의 무기한 휴진이 얼마나 이어질지를 두고 '현실적으로 일주일을 넘기기 어렵다'는 의견과 '예측할 수 없는 상황'이라는 전망이 엇갈리고 있다.

지금까지는 휴진이 무기한 이어지기는 어려워 일주일 정도가 최선이 아니겠느냐는 전망이 적지 않았으나, '빅5' 병원으로 불리는 주요 상급병원이 잇따라 휴진에 가세하면서 앞으로의 상황을 예측할 수 없게 됐다는 관측도 제기된다.

의료계 안팎에서는 현실적인 이유를 들어 '무기한' 휴진이 지속할 수는 없을 것으로 보고 있다.

애초 병원장 등이 집단휴진 불허 방침을 공식적으로 밝힌 데다, 환자와 시민사회단체 여론도 좋지 않기 때문이다.

중증·응급·희귀 난치질환이나 투석·분만 환자 등에 대한 진료는 이어가겠다고 밝혔지만, 환자를 가려 받는 것도, 진료를 조정하는 일도 쉽지 않은 실정이다.

서울대병원 외래 환자 수는 전공의 집단행동 이전 기준으로 일평균 9천명, 최근에도 8천명 전후에 달한다.

많을 때는 1만명이 넘기도 한다.

이들의 진료를 조정하는 것은 여간 어려운 일이 아니다.

교수들 사이에서도 환자 불편 등을 이유로 무기한 휴진이 얼마나 이어질 수 있을지 의견이 분분하다.

강희경 비대위원장은 전날 기자회견 현장에서 일부 기자들에게 "지금은 일단 일주일보다 더 (휴진)일정을 조절할 계획이 없다.

무기한이라고 이야기하는 건 옳지 않다"고 말하기도 했다.

강 위원장의 발언이 확산하면서 휴진이 예상보다 이르게 종료될 수 있다는 기대가 퍼져나갔지만, 비대위가 부랴부랴 "공식 입장이 아니다"고 정정했다.

비대위는 "진료 일정은 일주일 단위로 변경되고 있고, 이번 주에는 변동사항이 없다"며 "다음 주 일정은 아직 변경되지 않았다"고 설명했다.

한 의료계 관계자는 "현실적으로 병원 경영진의 허가도, 내부 직원들의 협조도 없는 상황에서 교수들이 무기한 휴진을 이어가기는 어려울 것"이라며 "하루 진료를 변경하기도 쉽지 않은 상황에서 일주일을 넘기기는 쉽지 않을 것으로 본다.

일주일 정도가 최선이지 않겠느냐"고 말했다.

교수 사회의 분위기가 심상치 않은 만큼 함부로 단언할 수 없다는 전망도 나온다.

특히 주요 상급종합병원으로 무기한 휴진 움직임이 확산하면서 서울대병원도 내부 결속을 다잡을 수 있지 않겠느냐는 관측도 제기된다.

현재 서울대병원에 이어 세브란스병원 소속 교수들이 오는 27일부터 무기한 휴진하기로 예고했고, 서울아산병원을 수련병원으로 둔 울산의대 교수들도 의협 집단행동과 별개로 교수 비대위 차원의 추가 휴진을 선언했다.

서울아산병원 교수들은 내달 4일부터 일주일간 휴진하기로 결의했다.

이후 휴진을 연장할지는 정부 정책을 보고 결정할 방침이다.

서울성모병원을 수련병원으로 둔 가톨릭의대 교수 비대위, 삼성서울병원을 수련병원으로 둔 삼성서울병원 교수 비대위도 무기한 휴진 등 추가 휴진 여부를 논의 중이다.

한 수련병원 관계자는 "의료계가 현 상황을 심각하게 받아들이고 있어 앞으로의 움직임을 쉽사리 예측하기 어렵다"며 "정부의 태도 변화가 없으면 교수들의 휴진이 더 확산할 가능성을 배제할 수 없다"고 말했다.

상황이 이렇다 보니 진료를 앞둔 환자들만 눈치를 보며 불안에 떨고 있다.

환자들 커뮤니티에서는 "약 없으면 안 되는 아이인데, 아직 연락이 없는 걸 다행으로 알아야 하느냐", "아직 안 바뀌었는데 진료할 때까지 불안할 것 같다", "혈액종양내과 환자인데 휴진으로 약 처방 못 받으면 어쩌느냐" 등의 성토가 이어지고 있다.

/연합뉴스

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[단독] 우리금융, 동양·ABL생명 함께 품는다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/data/service/edit_img/202406/4bd37d860d109c324069e5663a99d843.jpg)

![엘니뇨에 남아프리카 수확량 20% 줄었다…옥수수 가격 꿈틀 [원자재 포커스]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/01.20204536.1.jpg)

![[단독] 1%만 쓰는 폰…'영상통화 시대' 이끈 3G 막 내린다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/AA.37161743.3.jpg)