"상상서 나온 작품은 말장난일뿐…몸과 상호작용해야 진짜 예술"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

한국 실험미술 대표 작가 이건용을 만나다

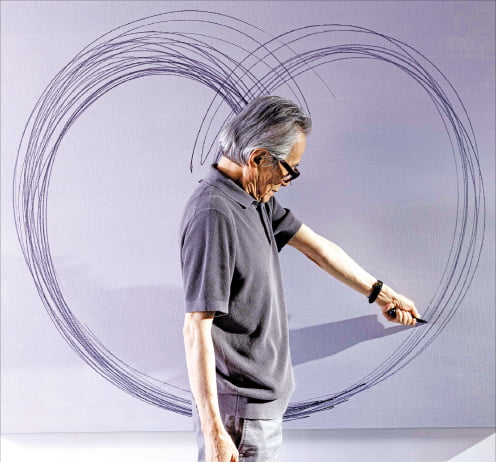

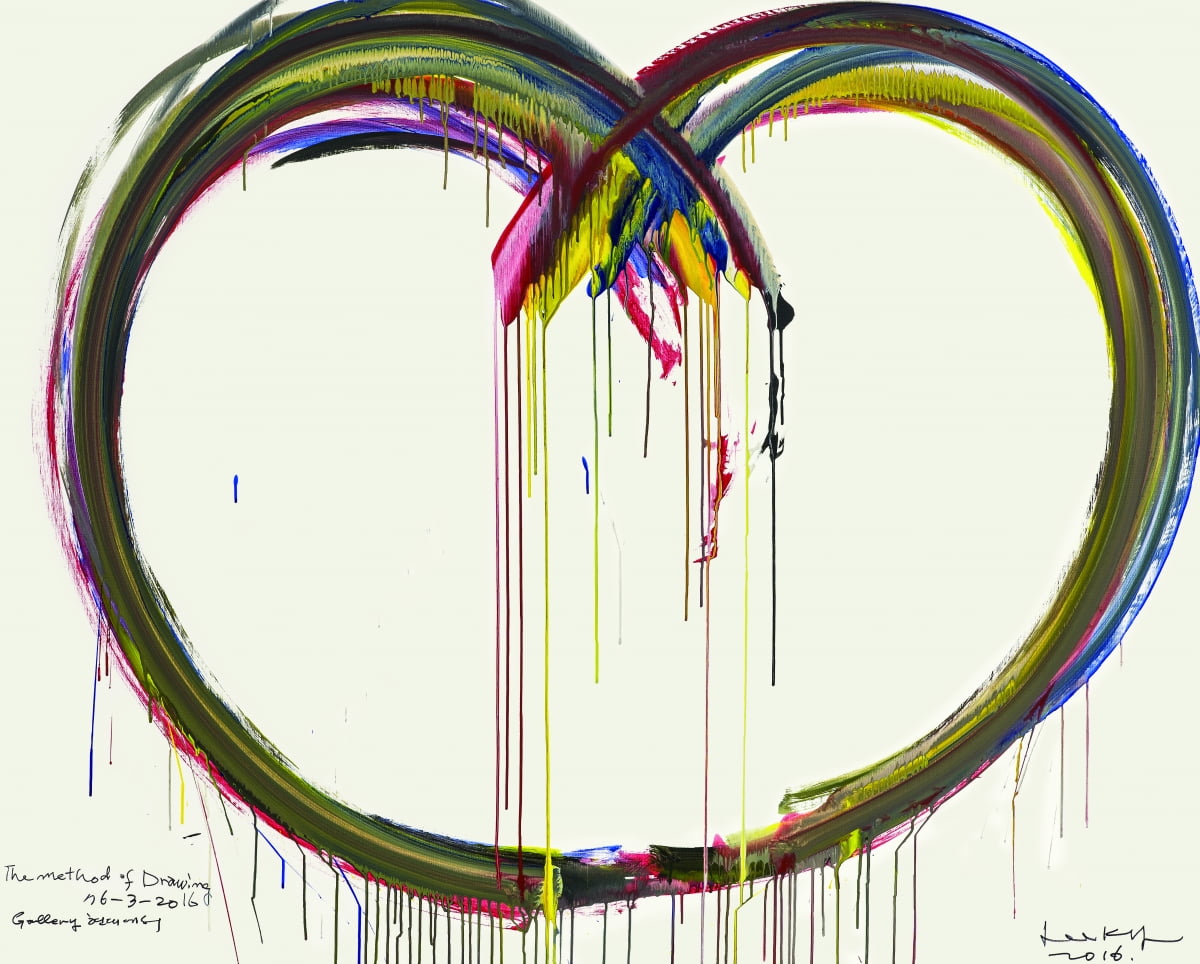

손의 궤적 따라 '신체 드로잉'

바닥에 '달팽이 걸음' 퍼포먼스

개념미술가·행위예술가로 명성

상식·고정관념 걷어버리고 싶어

예술 통해 세상 그대로 보여주고파

그림은 단순한 오감 자극 아닌

자신과 세상의 관계 표현하는 것

손의 궤적 따라 '신체 드로잉'

바닥에 '달팽이 걸음' 퍼포먼스

개념미술가·행위예술가로 명성

상식·고정관념 걷어버리고 싶어

예술 통해 세상 그대로 보여주고파

그림은 단순한 오감 자극 아닌

자신과 세상의 관계 표현하는 것

1세대 개념미술가이자 행위예술가로 평생을 산 그다. 지난 10여 년의 행적은 특히나 숨가빴다. 2014년 국립현대미술관 전시를 계기로 본격적인 재조명을 받기 시작한 그의 작품은 전 세계를 돌며 몸값이 천정부지로 치솟았다. 지난해 10월 세계 현대미술의 심장부인 미국 뉴욕 구겐하임미술관에서 ‘달팽이 걸음’ 퍼포먼스를 한 건 그 정점이었다.

그러던 지난해 말, 이 작가의 건강에 이상 신호가 나타났다. 피로가 누적되면서 일종의 ‘번아웃’이 찾아온 것. 지난 반년간 그가 공식 석상에 나타나지 않은 이유였다. 지난 12일 경기 고양에 있는 작업실에서 그를 만났다. 한국경제신문과의 인터뷰는 이 작가의 올해 첫 공식 행보였다. 잠시 억눌려 있던 예술혼이 지난날 자신이 걸어온 길을 반추하며 다시 불타올랐던 걸까. 인터뷰 도중 그는 올해 첫 신작을 그려냈다.

“좀 쉬었는데, 오늘 다시 작업해보니 괜찮을 것 같아요. 할 일이 많은데 괜히 엄살을 떨고 있었다 싶습니다.(웃음)”

▷세계가 주목하고 있습니다.

“지난해 10월 구겐하임미술관에서 ‘달팽이 걸음’ 퍼포먼스를 했어요. 긴 베니어판에 쪼그려 앉아 백묵으로 손이 닿는 범위만큼 선을 그으며 앞으로 나가는 작업이지요. 앞으로 나가면서 선의 일부는 내 발에 지워집니다. ‘그리고 지운다’는 행위를 통해 그림, 인생, 나아가 자연의 의미를 표현한 작업이지요. 관람객 300명이 몰렸는데 끝나고 나서 어떤 사람이 눈물을 글썽이며 ‘감동했다. 그동안 어디에 숨어 있었느냐’고 하더군요. 그래서 말했지요. ‘나는 숨어 있었던 게 아니다. 수십 년째 이렇게 살아왔다’고요.”

“어릴 적부터 늘 삐딱했어요. 초등학교 사생대회 때 선생님께 ‘그림은 사진이 아닌데, 왜 실제와 똑같이 그린 그림만 잘 그렸다고 합니까?’라고 물었습니다. 그러니까 선생님이 ‘골치 아프네’ 하고 가 버리더군요. 중학생이 된 다음 현대미술을 접하고 혼잣말했습니다. ‘내가 이럴 줄 알았어. 똑같이 그리는 게 다가 아니었어.’”

▷어떤 예술을 하고 싶었나요.

“이때까지 사람들이 생각하고 있던 상식, 과거에 정답으로 여겨진 고정관념을 걷어버리고 싶었어요. 대신 예술을 통해 우리가 살아가는 세상의 모습을 있는 그대로 보여주려고 했습니다.”

▷일찌감치 현대미술에 눈을 떴군요.

“기본도 열심히 연습했어요. 고등학생 때는 대한민국미술전람회(국전)에서 사실적인 수채화로 입선하기도 했지요. 그래도 남과 같은 걸 하기는 싫었습니다. 대학 시절에도 캔버스를 불태우는 등 온갖 실험을 다 했습니다. 졸업한 다음에는 연구 모임을 만들어 해외 최신 미술 경향을 연구했지요.”

▷신체 드로잉은 어떻게 탄생했습니까.

“1973년 파리비엔날레에 ‘신체항’을 전시했어요. 뿌리를 둘러싼 흙째로 잘린 아름드리나무를 넣은 작품입니다. 미술관에 있을 거라고 예상하지 못할 만한 물건을 전시장에 옮겨 와서 관객들이 ‘예술이란 뭔가’ 생각하게 하는 작품이었지요. 화제가 돼서 프랑스 방송사와 인터뷰를 꽤 길게 했는데, 재불 한국인이 그걸 보고 전시장에 많이 왔어요. 이분들이 앞다퉈 껴안으려고 하는 바람에 내가 바닥에 넘어져 깔렸습니다. 압박을 느끼는 그 순간, 머릿속에 ‘신체성’, 즉 몸과 예술의 관계를 다뤄야겠다는 생각이 들었어요.”

▷신체성이란 뭔가요.

“우리는 모두 몸의 차원에서 살아간다는 겁니다. 영혼 정신만 존재하는 게 아니라 생물로서 살아 숨쉬는 존재라는 거지요. 작가의 상상력에서만 나온 예술은 말장난에 불과합니다. 시대의 문화와 환경, 자연, 몸과 상호 작용해야 실제로 의미가 있어요. 그래서 나는 내 신체 조건과 환경이 상호 작용하는 그 자체를 작품으로 남기려고 했습니다.”

“그림을 그린다는 건 단순히 오감을 자극하거나 아름다움을 만들어내기 위해 하는 일이 아닙니다. 그린다는 행위를 통해 자신과 세상의 관계를 생각하는 것이지요. 그렇다면 나라는 존재가 세상과 관계를 맺는 그 방식 자체를 표현하려면 어떻게 해야 할까요. 잭슨 폴록(1912~1956)은 화면을 바닥에 깔아 놓고 물감을 뿌렸습니다. 하지만 보면서 물감을 뿌렸기 때문에 여전히 거기엔 화가의 의식이 개입하지요. 나는 화면 뒤에 가서 작품을 그려 순수한 몸과 세상의 관계를 표현했습니다.”

▷이해하는 사람이 많지 않았겠습니다.

“화가가 자기가 그려야 할 화면 뒤에서 그리는 건 미술사에 처음 있는 일입니다. 당연히 이해하는 사람도 많지 않았고, 잘 팔리지도 않았지요. 사실적 작품과 서정적인 작품이 인기를 끌 때였으니까요. 하지만 언젠가는 꼭 인정받을 것이라고 믿었습니다.”

▷앞으로의 계획은요.

“오는 9월 스위스 제네바에서 개인전을 할 계획입니다. 국내 전시는 아쉽게도 내년으로 밀렸습니다. 이제 다시 본격적으로 할 일을 해야죠. 아직 생각만 하고 실현하지 못한 작업이 많습니다. 당장 서두를 일은 아닙니다만, 언젠가는 꼭 미술관도 만들고 싶습니다.”

끊임없이 이야기를 풀어놓던 이 작가는 아내인 승연례 작가(75)가 “건강을 생각하셔야 한다”고 거듭 만류한 뒤에야 겨우 숨을 골랐다. “나는 뭐든지 하다가 마는 게 제일 싫어! 아직도 해줄 이야기가 많은데…. 다음에 오면 아침부터 밤까지 이야기하자고.”

성수영 기자/사진=박충렬

※이건용 작가와의 심층 인터뷰와 작품 세계는 아르떼매거진 7월호에서 만날 수 있습니다.

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)