상장심사 대기만 7개월…CB발행·증자 막힌 바이오기업 '탈진'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

"기다리다 지쳤다" 錢錢긍긍

심사기간엔 자금조달 통로 막혀

올 바이오 기술특례 상장 2곳뿐

거래소, 시장 전문성 부족

투자자 위해 깐깐 심사한다지만

기술 안보고 '보여주기 실적' 요구

가이드라인도 수시로 바뀌어

"산업 조금 알 만하면 타 부서로"

○심사 기간 자금조달 완전히 막혀

거래소의 늑장 심사가 바이오·헬스케어 업종에 큰 타격을 주는 것은 자금조달 통로가 심사 기간엔 완전히 막히기 때문이다. 보통 심사 기간엔 자본에 변동을 주는 전환사채(CB) 발행이나 유상증자가 금지된다. 매출이 없는 신약 개발사에는 상장 심사 기간이 자금줄이 마르는 시간이나 다름없다는 지적이 나온다. 업체들이 ‘프리IPO’를 통해 3~4개월 안팎의 상장 심사 기간을 예상하고 자금을 조달했다가 심사가 길어져 잇따라 유동성 위기에 빠지는 배경이다.

늑장 심사는 올 들어 거래소의 심사가 깐깐해진 데 따른 것이다. 준공무원 조직인 거래소 심사인력의 ‘순환 보직’, ‘2년 단기 부임’, ‘심사인력 부족’ 등도 원인으로 꼽힌다. 업계 관계자는 “항체가 뭔지도 몰라 설명해줘야 했다”며 “산업을 조금 알 만하면 인사이동을 한다”고 토로했다. 그는 "연말연초 거래소 인사이동 시기엔 인수인계에만 한 두 달이 걸려 사실상 심사가 제대로 안된다”고도 했다.

다른 관계자도 “심사가 7개월째 밀려 자금조달이 막혀 하루하루 피가 마르는데, 일부 심사 담당 거래소 직원들이 심사 업무를 하다말고 '칼퇴근'할땐 정말 마음이 아프다"고 말했다. 최근엔 심사 후 금융감독원도 증권신고서로 제동을 거는 사례도 늘었다. 상장심사 통과가 '바늘 구멍'이 됐다는 평가가 나오는 이유다. 한 헬스케어 기업 대표는 "차라리 거래소가 자진 철회나 미승인을 할거면, 심사 지체로 자금이 고갈돼 회사 문을 닫기전에 빨리 결단을 내려달라"고도 읍소했다.

한국거래소 측은 이에 대해 “정부의 혁신기업 지원과 상장 활성화 정책으로 기술성장기업의 예비심사 신청이 증가했다”며 “일반 기업에 비해 기술성 및 시장성 검토에 더 많은 기간이 걸린다”고 해명했다. 거래소도 최근 정은보 이사장 취임 후 심사기간 정상화를 위해 노력하는 모습을 보이고 있는 것으로 알려졌다.

○임상·기술 수출 ‘부풀리기’ 부작용도

거래소 상장 심사 지연은 바이오·헬스케어기업에는 경영난의 원인이 되고 있다. 기술특례상장의 관문인 기술성 평가를 통과한 바이오기업 B사는 거래소 심사 지체로 자금난에 처하자 임원 급여는 80%, 직원 급여는 50% 삭감하며 버텼지만, 결국 최근 상장을 철회했다.업계에선 거래소가 명시적으로 조건을 내걸진 않았지만 신약개발기업의 경우 △글로벌 임상 1상 이상 △미국 유럽 등 선진국에 기술 수출(라이선스 아웃) 성과 등을 갖춰야 상장 심사를 통과할 가능성이 높다고 보고 있다. 바이오 소재·부품·장비기업이나 의료기기업체는 ‘매출 100억원 이상’ 등이 암묵적 조건이 됐다는 분석이다. 한 바이오기업 대표는 “거래소가 바이오 기술을 정확하게 평가할 능력이 부족하다 보니 기업 가치를 제대로 볼 줄 모르고 임상, 기술 수출 등 표면적인 실적만 요구한다”고 했다. 한 헬스케어업체 대표는 “처음 상장을 신청할 때와 심사 기간 중 거래소의 가이드라인이 자꾸 바뀌고 새로운 자료를 요구해 혼란스러웠다”며 “거래소가 거래해온 해외 기업에 무리한 계약서까지 요구해 결국 심사를 중도에 포기했다”고 말했다.

거래소의 암묵적인 상장 조건 때문에 부작용도 나오고 있다. 기술수출 성과를 내기 위해 싼값에 계약하거나 시장성이 낮아도 글로벌 임상을 강행하는 사례가 잇따르고 있다.

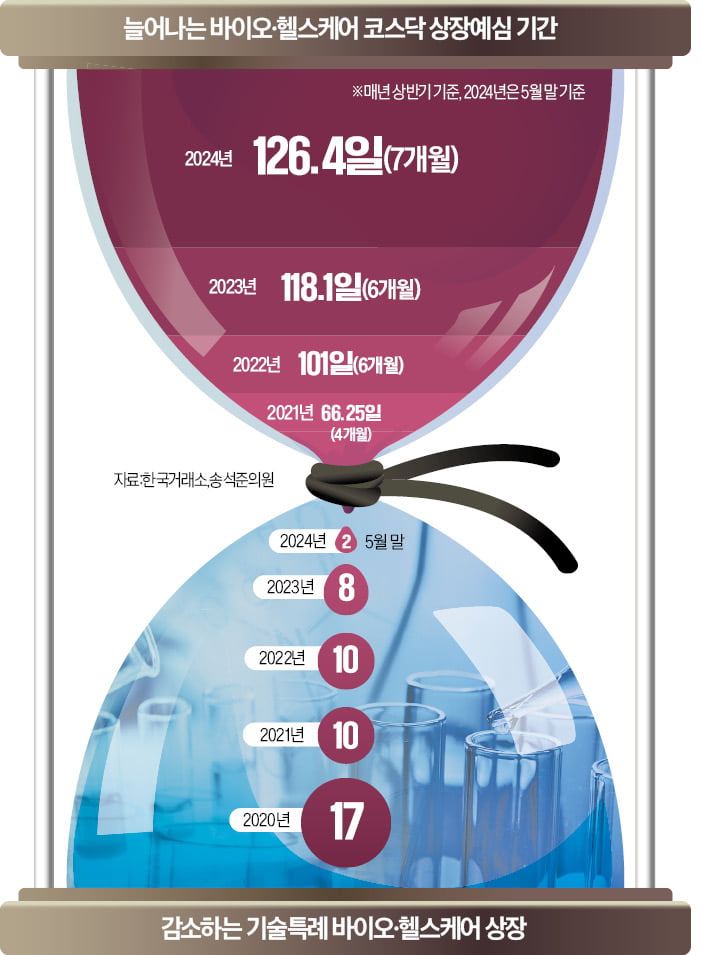

높아진 상장 문턱 때문에 상장 기업 수는 매년 감소하고 있다. 한국거래소에 따르면 기술특례상장 기업 중 바이오·헬스케어기업은 2020년 17곳에서 2021년·2022년 각각 10곳, 2023년 8곳으로 감소했고 올 들어선 2곳만 상장했다. 기술특례상장 기업 중 바이오·헬스케어 비중은 2020년 68%에서 현재 18% 수준으로 떨어졌다.

○심사 전문성 높여야...업계 선순환 구조 시급

송석준 의원은 "과거와 달리 기술이 고도화되면서 심사업무가 어려워졌다"며 "거래소는 심사역량과 전문 심사인력을 강화하고 상장 주관사에 심사 가이드라인을 공유해서 심사일정이 늦어지지 않도록 할 필요가 있다"고 말했다.전문가들은 거래소와 주관사의 전문성 강화와 장기적인 기능 재편이 필요하다고 제언했다. 한 바이오기업 대표는 "미국은 뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥이 상장에 대해선 시장에 맡기는 편이지 한국처럼 개입하지 않는다”며 “거래소는 횡령 배임 등 중요한 문제만 잡아내고 대신 투명하게 공시하도록 유도해 개인투자자가 스스로 투자에 책임지는 문화를 만들어야 한다"고 말했다. 한 시장 전문가도 “개인투자자 보호를 위해 거래소의 권한과 책임을 계속 확대하다 보면 상장이 오히려 위축될 우려가 있다”며 “주관사의 역량을 키워야 한다”고 말했다. 또 “미국이 한국처럼 심사했더라면 벤처기업 설립 36년 만에 시가총액 158조원이 된 세계적인 제약사 리제네론 같은 사례가 나오지 않았을 것”이라고 했다.

업계 선순환 구조를 만들기위해선 퇴출도 쉬워야한다는 지적이다. 한 벤처캐피탈 대표는 "우리나라는 바이오 상장 기업의 퇴출도, 신규 유입도 어려운 구조라 바이오기업 투자와 회수 생태계가 정체된 상태"라며 "경쟁력 있는 기업들이 시장에서 제대로 가치를 평가받는 구조가 돼야한다"고 말했다.

안대규/남정민 기자 powerzanic@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![뉴욕증시, PCE 대기하며 강보합...네이버웹툰 10%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/B20240628062256643.jpg)

![[오늘의 arte] 티켓 이벤트, 짐 아비뇽: 21세기 스마일 展](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/AA.37183633.3.jpg)