예금·주식과는 달리 보호 못받는 코인…당국 "투자 자산 아니다"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

거래소 파산땐 예치금만 보호…가상자산은 제외

투자자 보호 수준 미흡 '논란'

주식은 예탁원이 별도 관리하지만

가상자산은 거래소가 직접 수탁

2022년 파산 FTX 악몽 우려

투자자들 가상자산 못 돌려받아

당국 "개인이 책임지고 투자해야"

투자자 보호 수준 미흡 '논란'

주식은 예탁원이 별도 관리하지만

가상자산은 거래소가 직접 수탁

2022년 파산 FTX 악몽 우려

투자자들 가상자산 못 돌려받아

당국 "개인이 책임지고 투자해야"

주식보다 보호 수준 낮은 가상자산

24일 금융권에 따르면 다음달 19일 가상자산이용자보호법이 시행되면 가상자산 사업자(거래소)는 이용자의 예치금을 보호할 의무가 생긴다. 거래소가 파산할 경우 상계(채권·채무를 소멸)나 압류를 금지한 것도 예치금뿐이다. 거래소는 파산 시 이용자에게 예치금을 우선 지급해야 한다.하지만 투자자의 가상자산은 법이 시행되더라도 보호받지 못한다. 통상 투자자는 가상자산거래소와 연결된 은행을 통해 예치금을 거래소로 보낸 뒤 가상자산을 거래한다. 거래소는 이용자가 투자한 가상자산을 거래소 지갑(가상자산 보관 장치)에 보관한다. 예컨대 1억원을 예치해 현재 약 8800만원인 1비트코인에 투자했다면, 거래소는 고객의 1비트코인을 자사 지갑에 보관한다. 만약 거래소가 파산한다면 거래소는 남은 예치금 1200만원에 대해서만 법적 책임을 지면 된다. 투자자의 1비트코인은 보호 대상이 되지 않는다는 얘기다.

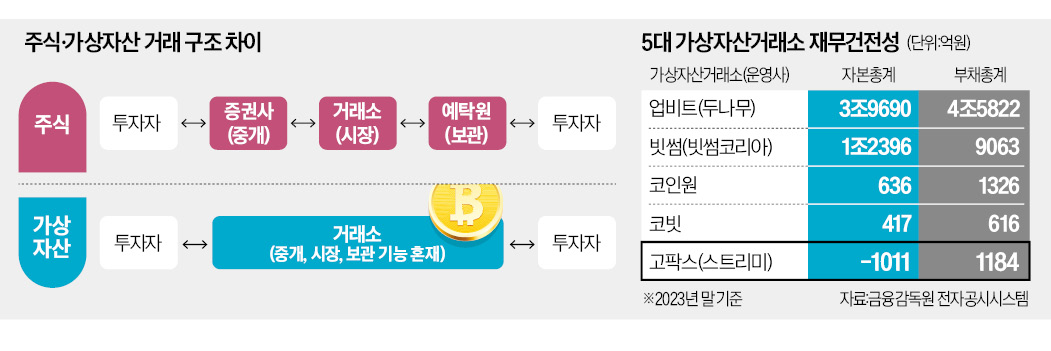

주식이나 개인 간 금융(P2P) 투자자 보호 관련 법과 비교해도 가상자산이용자보호법의 보호 수준은 미흡하다는 지적이 나온다. 증권사는 투자자가 투자한 주식을 예탁결제원에 별도로 보관한다. 증권사가 파산해도 투자자는 안전하게 주식을 돌려받을 수 있다. P2P 회사 역시 파산 또는 회생절차에 들어가더라도 투자자의 대출채권은 P2P 회사의 자산과 완전히 분리(절연)돼 보호된다.

업계 관계자는 “가상자산 이용자를 보호한다는 법이 가상자산이 아니라 현금을 보호하는 셈”이라고 말했다.

금융당국 “당장 보완 어려워”

가상자산이용자보호법의 빈틈 탓에 국내에서 가상자산거래소 파산 시 이용자 자산이 제대로 보호받지 못할 것이란 우려가 나온다. 국내 대형 가상자산거래소는 “내부에 보호장치를 마련해 뒀다”고 밝혔다. 하지만 거래소의 파산 절차가 개시되면 채권자가 거래소가 보관 중인 투자자의 가상자산에 대해 권리를 행사할 수 있다. 2022년 11월 세계 3위 가상자산거래소인 FTX가 파산했는데, 투자자는 아직도 예치금과 투자 자산을 돌려받지 못하고 있다.금융당국은 당장 법적 보완은 어렵다는 입장이다. 가상자산의 법적 지위가 모호하기 때문이다. 현재 가상자산은 투자 자산이 아니라는 게 금융당국의 공식적인 견해다. 금융당국 관계자는 “현금에 대해선 법적 보호가 필요하지만, 가상자산은 개인이 책임지고 투자해야 한다”며 “주식처럼 예탁결제원을 설치하는 등 보호 장치를 마련하는 것은 현실적으로 어려운 상황”이라고 말했다.

하지만 국내에서 가상자산 투자 규모가 커지는 만큼 ‘도산 절연’(투자자 자산을 사업자의 도산 위험과 법적으로 분리해 보호하는 것)과 같은 최소한의 법적 장치가 필요하다는 주장이 제기된다. 금융정보분석원(FIU)에 따르면 국내 가상자산 투자자는 645만 명에 달한다. 하루 평균 거래액은 3조6000억원이다. 김갑래 자본시장연구원 선임연구위원은 “현재 당국은 거래소의 건전성을 관리하는 식으로 행정지도를 하고 있다”며 “궁극적으로는 법적 권리를 주식 수준으로 확대하는 방향으로 발전시켜야 한다”고 조언했다.

조미현/최한종/서형교 기자 mwise@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)