"1000명 내던 상속세, 지금은 1만5000명…개선 해야"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

국회예산정책처, ‘제22대 국회 조세정책 개선과제’

한국, 2009년 이후 과세대상 피상속인 급증

단기적으로는 세금 유예·공제항목 조정하는 방안도 제시

27일 예산정책처가 발표한 ‘제22대 국회 조세정책 개선과제’에 따르면 2009년 이후 국내에서 재산을 물려받을 때 상속증여세를 내야 하는 대상자가 가파르게 늘고 있다.

예산정책처가 분석한 결과 1960년대부터 2000년대 이전까지 상속재산을 물려받을 때 세금이 부과된 인원(피상속인 가운데 상속증여세 과세 대상자 수는 연평균 1333명이었다. 2008년 이전까지 전체 피상속인에서 이들이 차지하는 비중은 1% 미만에 그쳤다.

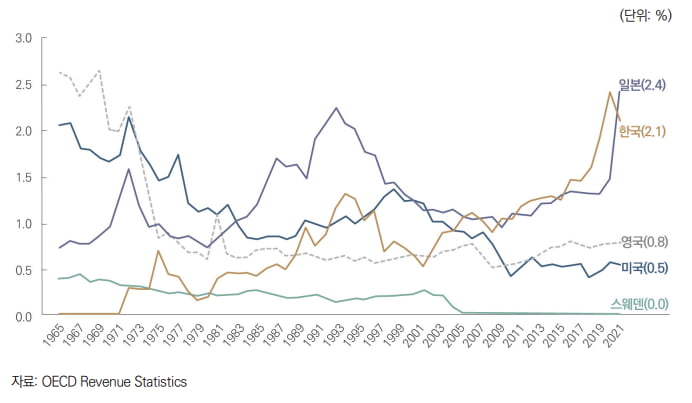

그러나 2009년 이후 상황이 바뀌었다. 과세 대상 피상속인 수는 꾸준히 증가해 2022년엔 1만5760명까지 늘어났다. 총 피상속인 대비 과세 대상자가 차지하는 비중도 2022년 4.5%까지 치솟았다. 보고서는 “한국은 미국이나 영국 등과 달리 총조세에서 상속증여세가 차지하는 비중도 늘고 있다”고 지적했다.

보고서는 “상속세는 최근 가장 논쟁적인 세목”이라며 “한국은 경제성장 시기를 보내며 소득과 재산을 축적할 가능성이 높았던 베이비부머 세대가 은퇴하기 시작했고, 자산 가격이 뛰면서 상속재산 가액이 늘어 상속증여세 부담도 함께 증가한 점이 논쟁을 가열시키고 있다”고 분석했다.

보고서는 이 같은 문제를 해결하기 위해 단기적으로 상속세 부담을 유예하거나 공제제도를 조정하는 방안을 제시했다. 가업상속공제의 공제항목이나 사후 관리항목을 조정해 기업 경영활동의 연속성을 보장하고 고용 창출을 해치지 않아야 한다는 설명이다. 보고서는 “단 일반상속재산과 가업상속 재산 사이 과세 형평성 문제가 발생할 수 있고 조세회피 수단으로 활용될 가능성도 함께 고려돼야 할 것”이라고 했다.

보고서는 중장기적으로는 상속세 과세 방식을 지금의 유산세 방식에서 유산취득세 방식으로 전환하는 방안을 고려해야 한다고 주장했다.

유산세는 피상속인(상속하는 사람)을 기준으로 자산 총액을 계산해 과세하는 반면 유산취득세 방식은 상속인(상속받는 사람)을 기준으로 자산 총액을 계산해 세금을 물린다.

상속세 제도를 운용하는 경제협력개발기구(OECD) 국가를 살펴보면 20개국은 유산취득세를 채택하고 있지만, 유산세 방식을 운영하는 국가는 한국과 미국, 영국, 덴마크 등 4개국뿐이다. 보고서는 유산세 방식이 핵가족화에 따라 개인단위 상속이 이뤄지는 현실에 부합하지 않는다는 점도 지적했다.

이광식 기자 bumeran@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[포토] 의료계 집단휴진 철회 촉구 나선 환자 단체](https://img.hankyung.com/photo/202406/01.37025613.3.jpg)

![분기 말 차익 실현에 하락…나스닥 0.71%↓ [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/01.36784036.1.jpg)