AI가 쓴 시·소설 읽고 싶나요?…독자들에게 묻다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'AI 시대의 예술' 작가 대담

권병준 "AI와 비슷하면 예술가 아냐"

심보선 "인간수준 아직 만들지 못해"

권병준 "AI와 비슷하면 예술가 아냐"

심보선 "인간수준 아직 만들지 못해"

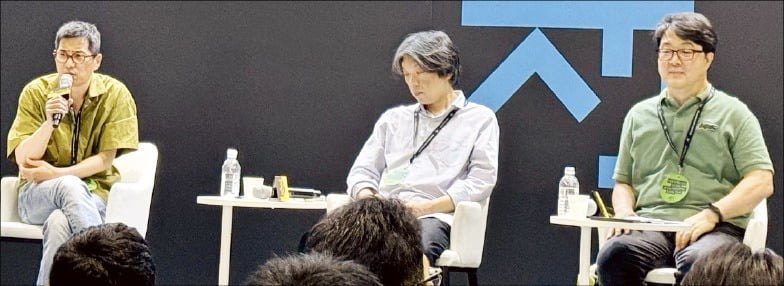

서울국제도서전 개막일이던 지난 26일 서울 삼성동 코엑스 전시장 C홀 한쪽에서 열띤 토론이 펼쳐졌다. 홍성욱 서울대 과학학과 교수의 사회로 시작한 강연. AI와 창작에 대해 고민하고 연구하는 두 작가가 관객 50여 명과 대담을 나눴다. 현재 가장 주목받는 미디어 아티스트 권병준과 예술사회학자이자 시인인 심보선이다.

다른 영역에서 활동하는 두 작가는 모두 자신의 예술에 AI를 결합하는 실험을 해왔다는 점에서 공통분모를 지녔다. 이날 서울국제도서전이 ‘인문학의 시선으로 바라보는 AI 시대의 예술’을 주제로 연 강연에 두 사람을 선정한 이유다. 권병준은 AI와 로봇을 결합한 설치작품을 내놓으며 지난해 국립현대미술관 ‘올해의 작가상’의 주인공이 됐다. 심보선은 AI를 활용해 텍스트 생산 연구를 오랜 기간 이어오고 있다.

두 사람은 먼저 ‘AI가 인간처럼 창작할 수 있는가’란 질문에 각자의 생각을 내놨다. 고개를 끄덕인 뒤 “AI는 모사의 달인”이라고 입을 뗀 권병준. 그는 “이제 AI가 하는 작업과 비슷한 작업을 하는 사람을 더 이상 예술가로 치부하지 못하게 됐다”며 “웬만한 퀄리티의 작품은 데이터베이스를 거쳐 공식을 이용해 뽑아내기 때문”이라고 말했다.

심보선은 다른 시각을 들려줬다. 챗GPT로 시를 번역해본 일화를 예로 들었다. 한충자 시인의 ‘무식한 시인’을 영어로 번역하라는 명령을 내린 것이다. 하지만 70대에 한글을 배운 한 시인이 쓴 구절을 AI는 완벽히 번역할 수 없었다고 한다. 이 경험을 토대로 그는 AI가 완벽하게 인간이 생산하는 것과 똑같은 작품을 만들어내긴 어렵다고 결론지었다.

백남준이 주장한 ‘기술의 인간화’에 대해서도 토론이 벌어졌다. 백남준은 “기술을 없애 기술의 침입을 해결하는 게 아니라 기술을 하나의 인간처럼 생각해야 한다”는 말을 남겼다. 권병준은 “포기했다”는 다소 자조적인 답변을 내놨다. 그는 “기술, 특히 AI는 데이터로 된 모든 것을 먹어치우는 불가사리와 같기 때문에 인간이 조정할 수 있는 범위를 넘어섰다”며 “인간은 결국 불안하고 불완전한 예술을 추구해야 기술의 세계에서 살길을 찾을 수 있다”고 주장했다.

심보선은 ‘인간이 과연 절대 선인가’에 대해 역으로 질문했다. “언제부턴가 무조건 인간이 기술보다 선하다고 여길 수 없게 됐다”며 “가장 순수하다고 생각되던 문학을 통해 이뤄지는 폭력을 다수 목격하며 인간화가 답이 아닐 수 있겠다고 생각했다”고 덧붙였다.

이날 현장에서는 관객과 사회자, 두 작가 간의 대화가 끊이지 않고 이어졌다. 당초 예정된 강연 시간인 1시간30분이 모자랄 정도였다. 강연 시간이 끝나갈 무렵 두 작가가 관객들을 향해 질문을 던졌다. ‘AI가 쓴 문학의 비중이 커질 텐데, 여기 서울국제도서전에 온 독자들은 과연 그 작품을 진정으로 원할까’라는 것. ‘바둑이 예술의 영역인 줄 알았는데, 알파고를 만나고 나니 기술이었더라’며 은퇴를 선언한 이세돌처럼, 하나둘 예술을 기술로 느끼며 떠나는 작가들을 어떻게 바라봐야 하는가를 고민해달라는 당부였다.

최지희 기자 mymasaki@hankyung.com