달라진 외국인 쇼핑…시내 면세점 사라진다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

산업 리포트

'황금알' 사업이 미운오리 신세

관광 정상화에도 실적 회복안돼

현대·HDC신라, 年수백억 적자

여행 트렌드 변화 대응 못해

개별 관광·가성비 쇼핑 선호

'황금알' 사업이 미운오리 신세

관광 정상화에도 실적 회복안돼

현대·HDC신라, 年수백억 적자

여행 트렌드 변화 대응 못해

개별 관광·가성비 쇼핑 선호

면세점의 폐업은 사실 2019년부터 시작됐다. 중국이 2017년부터 ‘사드 보복’에 나서 한국 단체관광 상품을 없애자 중소·신생 면세점부터 타격을 입었다. 한화갤러리아가 2019년 9월 서울 여의도 63빌딩 면세점의 영업을 종료했고, 이듬해인 2020년 초 두타면세점도 사업을 포기했다. 이후 코로나19로 관광객이 아예 사라지자 면세점 영업도 멈췄다. 하나투어의 에스엠면세점을 시작으로 2021년 신세계면세점 강남점, 2022년 롯데면세점 코엑스점이 줄줄이 문을 닫았다.

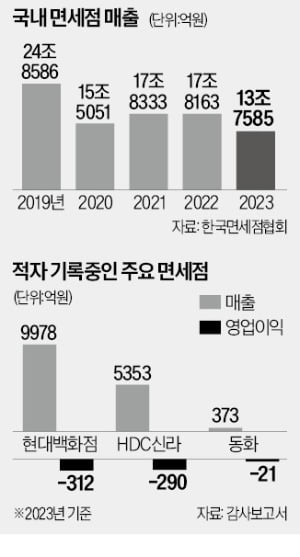

최근 면세점이 어려움을 겪는 것은 여행 스타일의 변화 때문이다. 올 1분기 외국인 방문객 수는 약 340만 명으로 코로나19 사태 이전인 2019년 1분기(384만 명)의 88%까지 회복했다. 하지만 면세점 매출은 계속 줄고 있다. 2019년 25조원에서 지난해는 13조원으로 반토막이 났다. 올 들어 5월까지 월평균 매출은 1조2000억원대다. 이 추세라면 올해도 작년과 큰 차이가 없다. 관광객들이 면세점에서 돈을 쓰지 않는다는 의미다.

요즘 중국인들은 대형버스로 이동하는 단체 관광보다 버스·지하철로 움직이는 ‘개별’ 관광을 즐긴다. 단체 관광 때 일정에 포함됐던 시내 면세점 대신 명동, 홍대, 성수 등을 주로 다닌다. 가성비를 중시해 다이소, 올리브영 등에서 쇼핑한다. 롯데면세점이 최근 서울 잠실 월드타워점을 축소하기로 결정한 것도 이와 무관치 않다. 서울 강남에 주력 매장이 있는 현대백화점면세점, 용산 아이파크몰에 입점한 HDC신라면세점이 적자를 내고 있는 것도 비슷한 이유에서다.

지방은 더 심각하다. 롯데, 신라는 제주 시내 면세점에서 적자를 내고 있다. 롯데와 신세계의 부산 시내 면세점들도 영업난을 겪고 있다. 명품 브랜드 대부분은 이미 지방 면세점을 떠났다.

그나마 영업 상황이 나은 곳은 공항 면세점이다. 하지만 입찰에서 높은 가격을 써 내야 해 여간해선 수익을 내기 어렵다. 국내 1위 롯데면세점이 인천공항 면세점 사업을 포기한 것도 손익분기점(BEP)을 맞추기 어렵다고 판단했기 때문이다.

한 면세점 임원은 “미국 하와이, 중국 하이난 같은 휴양지를 제외하고 서울 같은 메가시티에서 대형 면세점이 호황을 누렸던 게 어찌 보면 이례적인 일”이라며 “시내 면세점에 몰렸던 관광객 수요는 시간이 갈수록 백화점 아울렛 등 다양한 유통채널로 분산될 것으로 예상된다”고 말했다.

안재광 기자 ahnjk@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)