검은 벽에 걸려있는 캔버스, 그것은 축 늘어진 알바트로스

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

서울 용산구 페이스갤러리

라티파 에샤크 개인전 '레스 알바트로스'

라티파 에샤크 개인전 '레스 알바트로스'

지금 서울 용산구 페이스갤러리에서는 자신의 속 깊은 이야기를 쉽고 간단한 그림으로 전하는 한 작가의 전시가 열리고 있다. 스위스를 기반으로 활동하는 작가 라티파 에샤크의 이야기가 펼쳐진다. 페이스갤러리에서 여는 이번 전시 '레스 알바트로스'는 그의 아시아 첫 번째 개인전이다.

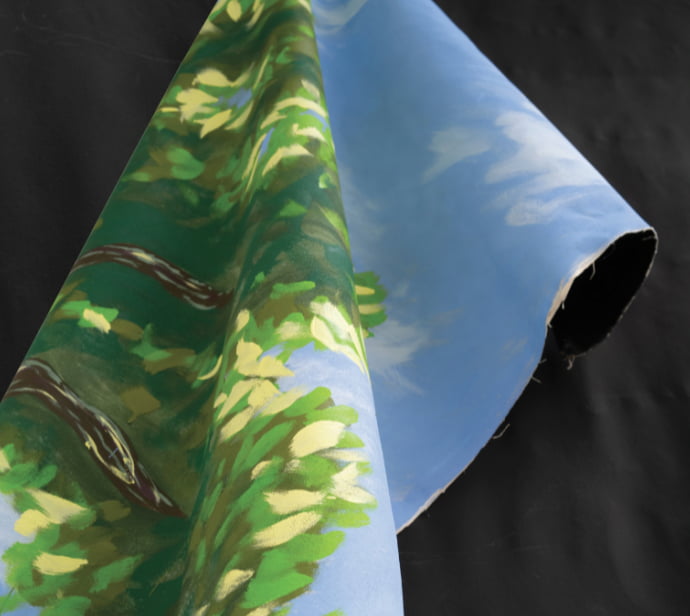

1층 문을 열고 들어서면 암흑이 관객을 뒤덮는다. 갑작스럽게 조도가 낮아진 탓에 앞에 있는 사물을 구분하기 어려울 정도다. 벽면에는 마치 걷다 만 빨래처럼, 젖은 이불처럼 축 늘어진 천이 곳곳에 걸려 있다. 이것이 바로 에샤크가 그린 회화 작품이다. 그는 일반적으로 사용되는 네모 반듯한 캔버스 대신 천 위에 그림을 그린 후 벽에 늘어뜨렸다.

그 때 그가 도피처로 찾은 곳이 거장들의 그림이 한가득 걸린 미술관이었다. 매일같이 거장들의 작품을 가만히 들여다봤다. 그 중에서도 에샤크의 마음을 사로잡은 건 모네와 세잔이 그린 풍경화였다. 에샤크는100여 년 전에 그려진 아름다운 그림을 자신만의 언어로 재창조하겠다는 영감을 얻었다. 그렇게 다시 작업실에 발을 들였다.

가로 길이만 8m애 달하는 축 늘어진 대형 캔버스, 작품명 '알바트로스'는 모두 샤를 보들레르의 시 '알바트로스'애서 영감을 얻었다. 시는 알바트로스가 높은 하늘에서는 용맹하고 강하지만, 땅에 내려오면 그 날개가 너무 커서 오히려 이상한 존재가 된다는 내용이 담겨 있다.

에샤크는 이 시를 읽으며 자신이 알바트로스와 닮아 있다는 생각을 했다고 한다. 매사에 예민한 스스로가 예술가로서는 강할 지 몰라도 일상에서는 모든 것을 너무 큰 일처럼 받아들이고 있기 때문이다. 그렇게 날개를 축 늘어뜨린 용맹한 새를 본딴 캔버스에 간결한 풍경을 그려냈다.

그는 간단한 그림, 배경과의 조화, 캔버스의 변형 등을 통해 세밀한 통제 없이도 작업 당시 느꼈던 감정을 관객에게 전달한다. 그의 감정이 담긴 작업은 세계에서 큰 반향을 일으켰다. 2022년에는 베니스비엔날레 스위스 국가관의 대표 작가가 되어 자신의 작품을 전시했다. 취리히의 쿤스트하우스, 파리 퐁피두 센터, 로스앤젤레스 해머 미술관 등 세계를 돌며 감정을 전달했다.

그래서인지 그림에는 그 어떤 기법도 눈에 보이지 않는다. 최소한의 선과 색을 사용해 간결하게 그려졌다. 하지만 검은 배경, 늘어진 캔버스와의 조화를 통해 그의 메시지는 충분히 전해진다. 에샤크는 "지나치게 생각하게 되면 작가는 스스로를 통제하기 시작한다"며 "그렇게 그려진 그림은 스스로를 드러내지 못하는 가짜 그림이다"라고 말했다.

최지희 기자 mymasaki@hankyung.com

![까칠하기로 유명했던 서평가가 직접 시대비평에 나서보니 [서평]](https://img.hankyung.com/photo/202407/01.37219219.3.jpg)

![꼬일대로 꼬인 수능의 문제를 정리하다, 해답은 없더라도 [서평]](https://img.hankyung.com/photo/202407/01.37225387.3.jpg)

![똑똑한 우리가 늘 멍청한 결정을 하는 이유 [서평]](https://img.hankyung.com/photo/202407/01.37208100.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)