"내비게이션이 추천하는 맛집 가볼까"…상권까지 바꿔놨다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

[알고리즘 지배사회 (6)]

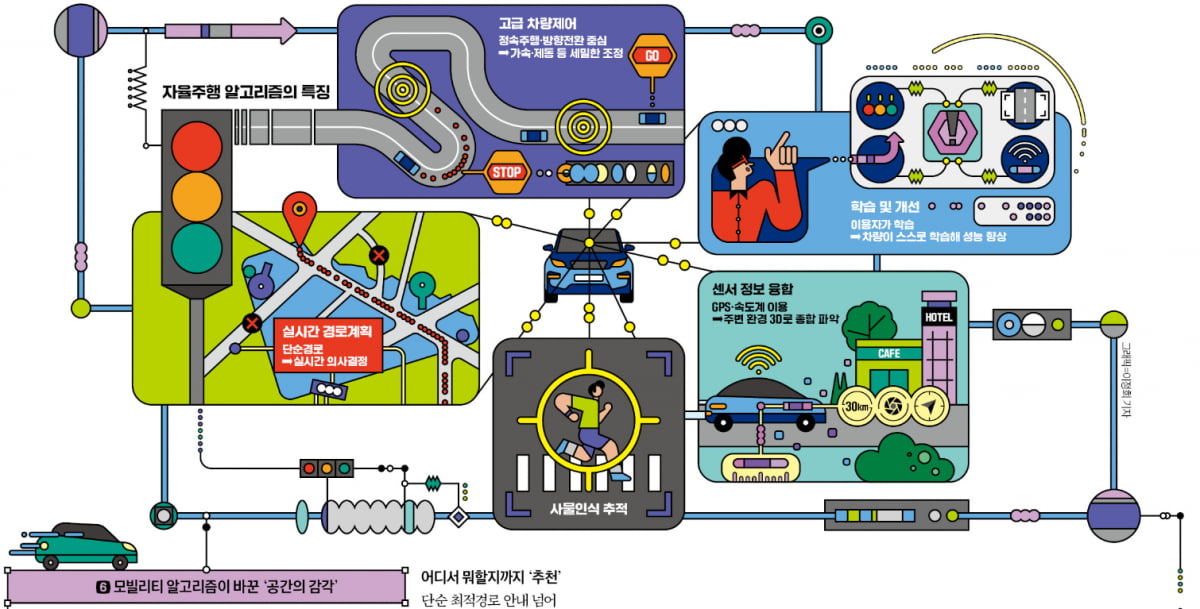

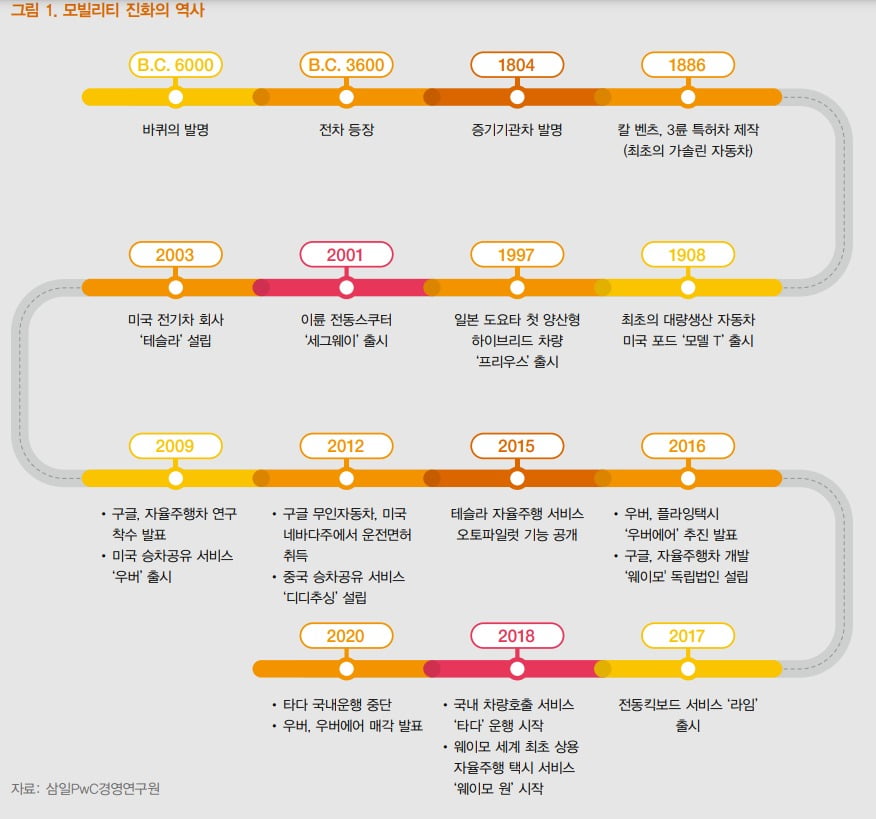

GPS 도입으로 시작된 모빌리티 알고리즘

내비게이션 거쳐 AI 자율주행 시대 열어

완벽하지 않은 자율주행 보완할 '원격운전'도 시동

내년 한국서 쏘카 선보일 예정

GPS 도입으로 시작된 모빌리티 알고리즘

내비게이션 거쳐 AI 자율주행 시대 열어

완벽하지 않은 자율주행 보완할 '원격운전'도 시동

내년 한국서 쏘카 선보일 예정

#2. 지난 여름 미국 여행을 갔던 이모씨는 내비게이션을 믿었다가 큰 낭패를 겪었다. 구글맵이 가르쳐 준 길로 접어들었는데 원래는 들어가서는 안 되는 사유지로 가라는 안내를 받았다. 뒤늦게 잘못 들어온 줄 알고 출구를 찾았지만 찾지 못했고, 설상가상으로 진흙탕에 빠져 차가 서 버렸다. 견인차를 불러서야 빠져나오게 된 그는 “구글맵에 보상을 청구해야 할 판”이라고 투덜댔다.

이미 내비게이션은 이미 다양한 신사업을 만들었다. 택시·대리운전 호출 플랫폼과 배달앱 플랫폼, 공유 킥보드·자전거의 등장은 내비게이션에서 시작된 알고리즘에 힘입어 가능해졌다. 아마존의 드론 배송도 마찬가지다.

상권도 뒤바꿨다. 외식사업가 백종원과 가수 성시경이 소개한 ‘지역 맛집’에는 그 다음날이면 긴 줄이 생긴다. 주소만 안다면 어디든 단 번에 찾아 갈 수 있게 됐기 때문이다. 푸트테크 스타트업 식신은 2017년 현대 기아차와 제휴를 맺고, 사용자 리뷰를 통해 엄선된 전국 7000여개 ‘별맛집’을 내비게이션을 통해 제공 중이다.

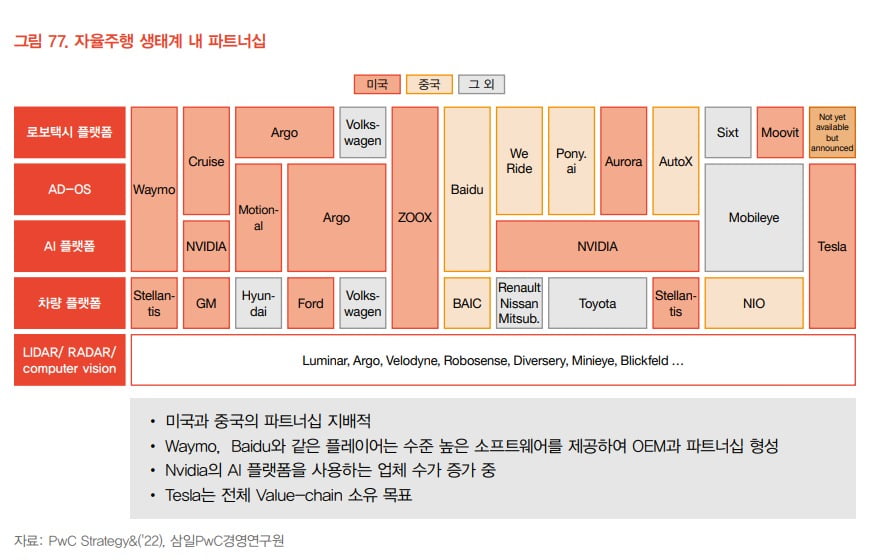

AI 결합해 자율주행 진화

세계 각국과 완성차 업체 거대 IT공룡에 이르기까지 인간 개입이 필요없는 레벨4의 자율주행차를 개발하는 데 한창이다. 구글 산하 웨이모는 2017년 애리조나 주 챈들러에 자율주행 실험을 시작했고, 피닉스 등에서 로보택시를 운행 중이다.

기술·가격이 ‘병목’

미래 모빌리티에 대한 상상도는 화려하다. 그러나 모빌리티 업계는 이러한 적극적인 전망에 조심스러운 태도를 보이고 있다. AI업계에서는 “인간보다 훨씬 뛰어난 일반인공지능(AGI)이 수년 내 등장할 것”이라는 전망이 흔한 데 비해 모빌리티 업계에선 “‘진짜’ 자율주행은 2030년에도 어려울 수 있다”고 보는 식이다. 실제로 사람이나 물건이 대규모로 이동할 수 있게 하는 것을 목표로 하는 만큼, 넘어서야 할 물리적·심리적 병목이 곳곳에 자리하고 있어서다.유인 자율주행을 위한 기술적 병목은 외부 상황에 대한 정확한 인식과 이를 실시간으로 빠르게 처리해서 대응하는 능력 두 가지다. 애매한 상황에서도 인간처럼 신속하게 판단하기 위해서는 대용량의 데이터 처리를 가능케 하는 소프트웨어와 통신망 등이 두루 갖춰져야 한다. 물리적인 움직임을 자유롭게 구현할 수 있는 로보틱스 기술도 관건이다.

가장 큰 병목은 ‘기술의 가격(경제성)’이다. 모빌리티 분야에서 대규모 변화가 일어나기 위해서는 통신·도로·에너지 등 관련 인프라가 함께 바뀌어야 하는데, 이런 기반시설 투자는 대규모 이용자를 전제로 한다. 모빌리티 분야의 기술 발전이 항상 현장에 적용되기까지 시차가 발생하는 이유다.

일론 머스크 테슬라 CEO가 개당 5000만원을 호가하는 비싼 라이다 대신 저렴한 카메라와 레이더를 이용해 낮은 수준의 자율주행(오토파일럿)을 구현한 것도 같은 배경에서다. 가격이 낮아야 ‘충분히 많은 수의 이용자’라는 변화의 전제조건이 충족되기 때문이다. 로보틱스 분야에서도 저렴한 기술은 중요한 이슈다. 아무리 기능이 좋아도 비싸면 기존의 기술이 대체되지 않기 때문이다.

김대훈/이상은 기자

![[단독]"어, 옆 차 운전자가 없네?"…한국도 '무인 차량배달' 뜬다](https://img.hankyung.com/photo/202406/01.37197307.3.jpg)

!["그때 홧김에 팔지 말 걸"… 80배 폭등한 이 회사에 '충격' [백수전의 '테슬람이 간다']](https://img.hankyung.com/photo/202406/01.37176334.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)