변호사 겸 장애인 무용수 김원영 "좋은 춤 추는 데 자격은 필요없어"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

변호사에서 전업무용수로

휠체어 내려와 퍼포먼스

"좋은 춤은 잘 추는 춤과 달라"

휠체어 내려와 퍼포먼스

"좋은 춤은 잘 추는 춤과 달라"

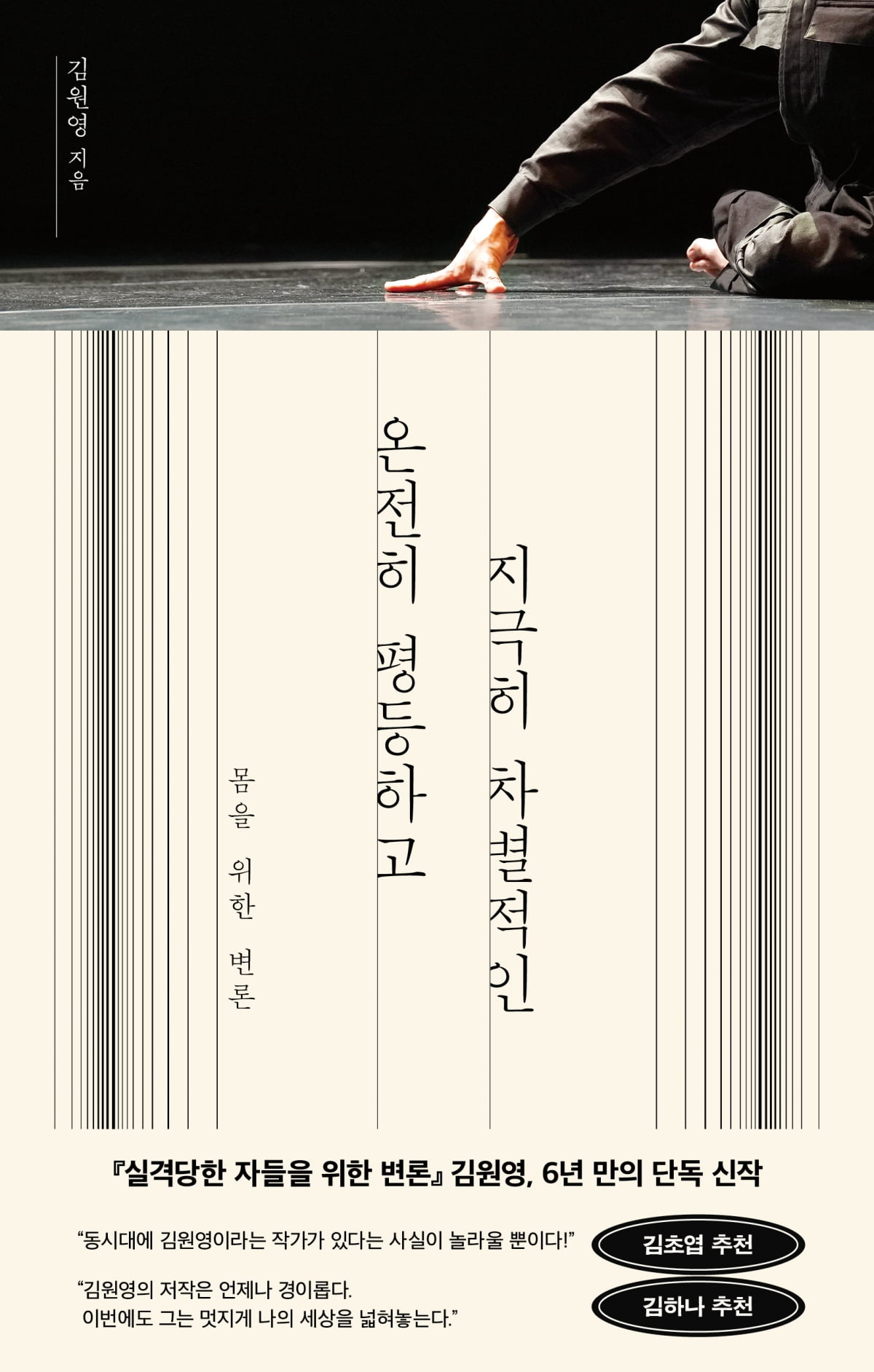

골형성부전증으로 지체장애 1급 판정을 받은 김원영은 어려서부터 걷지 못했다. 검정고시로 초등학교 과정을 마치고, 특수학교 중학부와 일반고를 거쳐 서울대 사회학과와 같은 학교 로스쿨을 졸업해 변호사가 됐다. 지금은 무용수로 활약 중이다. 프로젝트이인과 협업해 만든 '무용수-되기'란 작품은 독일을 비롯해 유럽 3개국에서 공연했다. 현재 서울문화재단 산하 서울무용센터의 레지던시(창작 활동에 전념할 수 있도록 작업 공간 등을 지원하는 프로그램) 작가로 선정돼 차기작을 준비 중이다. 김원영은 최근 신체적 장애를 가진 무용수로서의 고민과 경험을 춤의 역사와 함께 풀어 낸 책 <온전히 평등하고 지극히 차별적인>을 냈다.

휠체어에서 내려와 퍼포먼스를 하기 시작한 건 2019년 '사랑 및 우정에서의 차별금지 및 권리구제에 관한 법률'이란 공연부터다. 김원영은 이 작품에서 휠체어 없이 무대를 독무로 채웠다. 관객을 무대로 불러내 함께 바닥을 구르는 퍼포먼스도 만들었다. 그는 "여전히 휠체어 없이 움직이는 건 벌거벗은 느낌이 없지 않다"면서도 "무용수로서 기존의 관습과 전형을 뛰어넘을 수 있는 몸을 가졌다는 건 큰 장점"이라고 강조했다.

김원영의 책은 자연스럽게 장애인 인권에 대해 생각하게 만들지만, 그렇다고 해서 처음부터 끝까지 그것만 말하는 책도 아니다. 어린 시절 길고 튼튼한 다리로 위장하기 위해 플라스틱 파일 커버로 덧댄 큰 바지를 입은 개인적 일화부터 이사도라 덩컨과 세르게이 댜길레프, 바츨라프 니진스키, 최승희 등 무용 역사상 획을 그은 혁신가들의 이야기가 적절히 버무려져 있다.

"배리어프리(장애인 등 사회적 약자의 물리적·심리적 장벽을 제거하는 운동)가 공연계의 주요 화두가 되긴 했지만, 아직도 저 뿐만 아니라 장애인 창작자들이 제도권에서 예술을 배우긴 쉽지 않습니다. 저는 계속해서 좋은 춤을 추는 데 자격이 필요하지 않다고 말하고 싶어요. 무대 바닥을 뒹굴고, 어깨와 팔로 중력을 밀어내며, 온 몸을 이용해서요."

신연수 기자 sys@hankyung.com

![까칠하기로 유명했던 서평가가 직접 시대비평에 나서보니 [서평]](https://img.hankyung.com/photo/202407/01.37219219.3.jpg)