"비자도 학위 있어야 준다"…'푸른 눈 창업' 가로막는 겹겹의 장벽 [긱스]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

갈길 먼 외국인 창업 지원

작년 기술창업비자 외국인 260명

4년 만에 두 배 가량 늘었지만

중기부 추천 기업은 줄어들어

학위 없어 韓서 창업 못한 獨기업

月이용자 수천만명 솔루션 키워

폐쇄적 투자 문화로 유망주 놓쳐

작년 기술창업비자 외국인 260명

4년 만에 두 배 가량 늘었지만

중기부 추천 기업은 줄어들어

학위 없어 韓서 창업 못한 獨기업

月이용자 수천만명 솔루션 키워

폐쇄적 투자 문화로 유망주 놓쳐

체류형 창업 늘었다

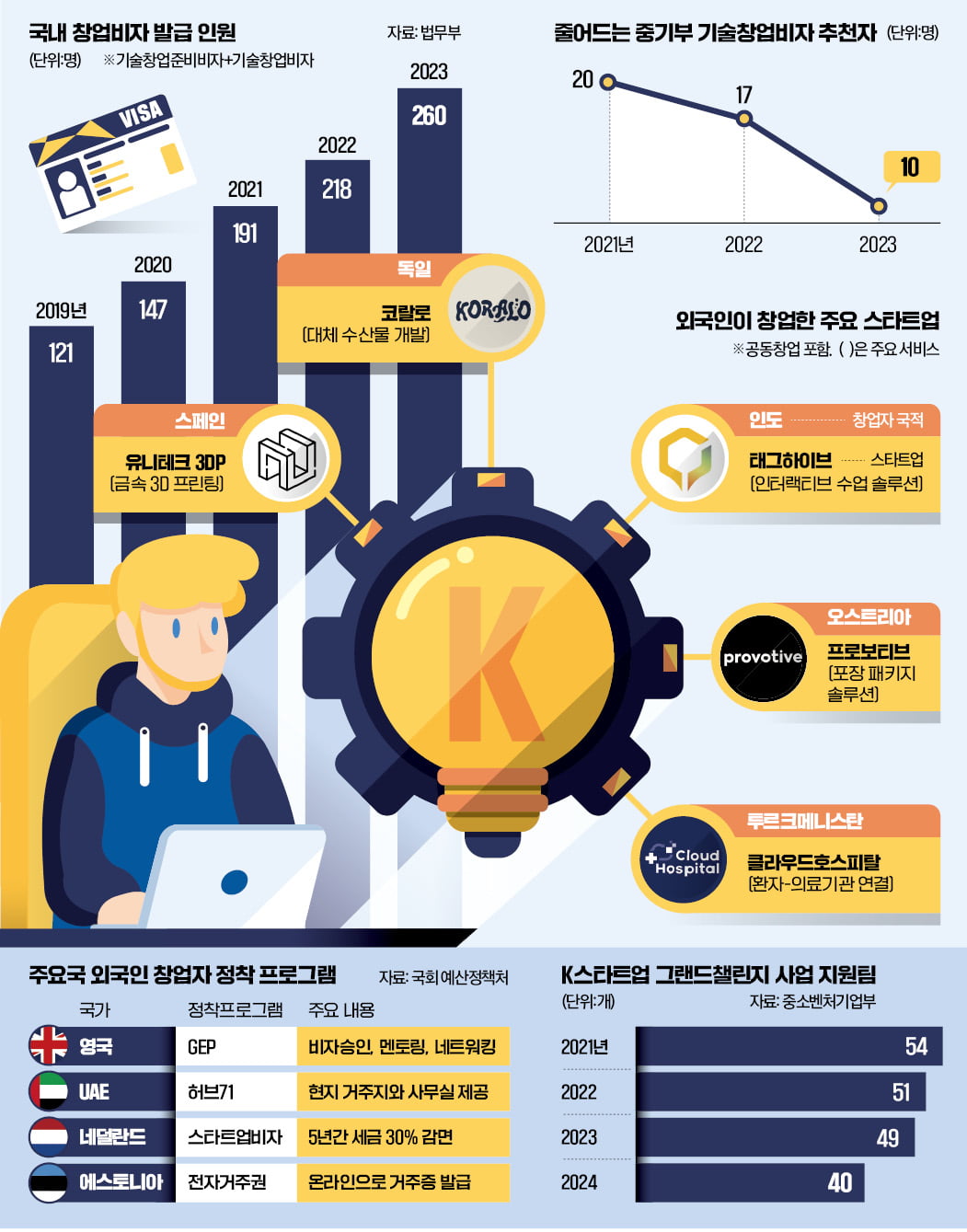

알바네즈 대표와 같은 외국인 창업자가 조금씩 많아지고 있다. 16일 법무부에 따르면 기술창업비자와 기술창업준비비자를 보유한 외국인은 2023년 말 기준 260명이다. 2019년 121명에서 4년 만에 두 배가량 늘었다. 이 비자는 국내 창업을 희망하는 외국인 중 학력과 기술력을 갖췄는지 검증한 뒤 발급한다. 전체 체류 외국인(약 250만 명) 중 보유 비중은 약 0.01%다. 한국에서 창업하려는 외국인의 절대적 숫자가 아직 적지만, 2019년(0.005%)보다는 비중이 커졌다.

유학 또는 한국인과의 결혼으로 국내에 정착한 외국인이 늘면서 ‘체류형 창업’도 생겨나고 있다. 스페인 출신 알베르토 앤드류 씨는 KAIST 기계공학과 석사 과정을 밟다가 3차원(3D) 프린팅 스타트업 유니테크3DP를 공동 창업했다. AI 스타트업 클리카는 이스라엘 출신인 벤 아사프 최고기술책임자(CTO)와 한국인 배우자 김나율 대표가 설립했다. 의료 서비스 회사 클라우드호스피탈을 세운 투르크메니스탄 출신 나자로브 술레이만 대표도 한양대 경영전문대학원(MBA)을 마치고 창업 기회를 잡았다.

“외국인은 진정성 의심받아”

다만 이들처럼 한국에 정착해 장기적으로 사업을 꾸릴 여건이 되는 창업팀은 아직 소수다. 법인 설립부터 벽에 부딪히거나 투자 유치에 실패해 본국으로 돌아가는 사례가 더 많다. 업계 관계자는 “아이템과 기술력을 갖춘 외국인 창업자가 있어도 국내 벤처캐피털(VC)과 기업들은 외국인이라는 이유로 투자를 꺼린다”며 “정부가 외국인 창업자를 데려오라고는 하지만 한국 스타트업 관계자들이 이들을 받아들일 준비가 안 된 것 같다”고 말했다.창업비자를 받는 것도 만만찮다. 외국인으로 구성된 창업팀 대표 A씨는 지난해 한국 정부의 창업 지원 프로그램에 합격했지만, 최종 등록을 포기했다. 체류비용 확보 등 만반의 준비를 마쳤지만 가장 중요한 비자 절차가 마무리되지 못해서다. 프로그램 참여를 위한 입국 기한인 한 달을 넘겨 결국 한국 창업 계획을 접어야만 했다.

국내 창업비자를 발급받기 위해 내야 하는 서류는 12종으로 싱가포르나 영국(6종)의 두 배다. 학사 학위에다 지식재산권 출원까지 이뤄져야 비자가 나온다. 공동창업자 중 한 명의 대학 학위가 없어 한국 창업을 포기한 독일인 창업자들이 본국으로 돌아가 창업한 회사가 월평균 이용자 수천만 명에 달하는 기업으로 성장한 사례도 있었다.

프랑스(프렌치테크 비자), 싱가포르(엔트레패스) 등 해외 창업비자엔 학력 기준이 아예 없다. 중기부의 추천을 받으면 학력 요건을 채우지 않고도 비자를 취득할 수 있지만, 극소수만 혜택을 받을 수 있다. 2021년 중기부 추천자는 20명이었지만 2023년엔 10명으로 감소했다.

한국 스타트업 업계의 폐쇄적인 문화도 외국인 스타트업이 넘기 힘든 ‘허들’로 꼽힌다. 아가르왈 대표는 “투자자는 ‘저 외국인이 다시 돌아가면 어떡하지’와 같은 생각을 한다”며 “외국인이기 때문에 ‘플러스 알파(+α)’를 해야 한다는 부담이 상당하다”고 했다.

일회성 지원책 바뀌어야

정부가 외국인 창업을 독려하기 위해 다양한 지원책을 내놓고 있지만 곳곳에서 허점이 드러나는 모습이다. 국회 예산정책처 보고서에 따르면 한국의 대표적 인바운드 창업 지원정책인 ‘K스타트업 그랜드 챌린지’ 지원을 받은 해외 창업팀은 2020년 55개 팀에서 올해 40개 팀으로 매년 줄었다. 처음엔 60개 팀을 선발했지만, 비자 발급 지체, 자금 지원 시점 불일치 등으로 포기하는 팀이 적지 않았다. 진달래 예산정책처 예산분석관은 “비자 발급이나 지원 시기에 대한 충분한 안내가 있었다면 발생하지 않았을 일”이라고 지적했다.주요 정책이 일회성 창업경진대회 수준에 그치고 있다는 비판도 나온다. 2020년 그랜드챌린지 지원을 받은 55개 기업 중 26곳이 한국에 법인을 설립했지만, 현재까지 사업자 등록이 된 회사는 17곳뿐이다. 중기부 관계자는 “사업자 등록 후 실제 사업을 하고 있는지는 확인하고 있지 않다”고 했다.

정부는 이런 지적을 감안해 현장 밀착형 지원 방안을 늘리고 있다. 이달 말 서울 팁스타운에 해외 창업자의 비자부터 법무, 세무 등을 지원하는 글로벌 스타트업 센터를 여는 게 대표적 사례다. 해외 유망기업을 발굴하고 국내 유치·정착을 지원하는 전문가인 ‘K스카우터’ 제도도 준비 중이다.

고은이 기자

QR코드를 찍으면 스타트업 미디어 플랫폼 ‘한경 긱스’ 홈페이지(hankyung.com/geeks)에서 기사 전문을 볼 수 있습니다.

![오현석 온다 대표 "숙박업체 60%, '온다'로 객실 팝니다" [긱스]](https://img.hankyung.com/photo/202407/AA.37221797.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)