AZ, 韓 스타트업과 희소질환 진단 돕는다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

휴먼스케이프 플랫폼 활용

교육·조기진단 정보 제공

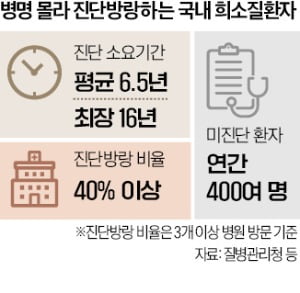

최장 16년 걸리는 희소질환 진단

기간 단축해 환자 부담 낮춰

전세환 대표 "치료 접근성 높일 것"

교육·조기진단 정보 제공

최장 16년 걸리는 희소질환 진단

기간 단축해 환자 부담 낮춰

전세환 대표 "치료 접근성 높일 것"

한국아스트라제네카는 지난달 희소질환자 치료 접근성을 높이기 위해 디지털헬스케어 기업 휴먼스케이프와 손잡았다. 전세환 한국아스트라제네카 대표는 22일 “제때 진단받지 못해 이곳저곳 떠도는 진단 방랑을 줄이는 데 기여할 것”이라고 했다.

최장 16년간 병명 못 찾는 희소질환

아스트라제네카는 2020년 미국 알렉시온을 42조원에 인수하면서 이 분야 역량을 강화하기 시작했다. 국내엔 유전자 돌연변이 탓에 뼈 형성이 제대로 되지 않는 ‘저인산효소증’, 면역계 이상으로 적혈구가 파괴돼 빈혈이 생기는 ‘비정형용혈성요독증후군’ 등을 위한 신약 5개를 공급하고 있다. 이 중 4개는 기존에 약이 없던 혁신 신약이다. 환자가 200명도 되지 않는 극희소질환자를 위한 신약도 공급하고 있다.

전 대표는 “희소질환자를 중심에 두고 실제 도움을 주는 솔루션을 찾아 최대한 빠르게 제공하는 게 목표”라고 했다.

“조기 진단 돕고 치료 부담 낮춘다”

환자 중심 치료 생태계를 조성하기 위한 두 회사의 협력도 이런 고민에서 시작됐다. 휴먼스케이프는 희소질환자 4만7000여 명이 가입한 플랫폼 ‘레어노트’와 임산부 플랫폼 ‘마미톡’을 운영하고 있다. 두 회사는 마미톡에 저인산효소증 영아를 확인할 수 있는 교육 정보부터 공유하기로 했다. 조기 진단에 도움을 주기 위해서다.이 질환은 치료하지 않으면 환자 75%가 발병 5년 안에 숨진다. 제때 약을 투여하면 성인이 될 때까지 생활할 수 있다. 국내에서 건강보험 혜택을 받아 치료받는 환자는 2명, 일본은 140여 명이다. 인구 100만 명당 건강보험 치료 환자는 미국 3.14명, 일본 1.17명, 한국 0.04명이다. 진단조차 받지 못하고 숨지는 아이가 많을 것이란 의미다.

글로벌 제약사와 헬스케어 스타트업이 힘을 합치면 검사 등이 필요할 때 환자에게 알려주고 각종 건강보험 서류 제출에 도움을 줄 수 있을 것으로 예상했다. 장기적으론 휴먼스케이프의 글로벌 진출에 아스트라제네카가 지원하는 게 목표다. 장민후 휴먼스케이프 대표는 “희소질환자는 치료비 외에 교통비, 숙박비 등의 지출도 많다”며 “이를 돕기 위해 금융회사 등과 파트너십도 맺을 것”이라고 했다.

국내 환자들이 ‘골든타임’에 좋은 치료제를 부담 없이 쓰기 위해선 ‘신약 접근성’이 더 높아져야 한다. 전 대표는 “신약 혁신성을 인정하는 환경이 조성돼야 환자 치료 접근성을 높이는 선순환으로 이어질 것”이라고 했다.

이지현 기자 bluesky@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)