"티메프 사태는 양반이죠"…'50억 먹튀' 회사 또 드러났다 [원종환의 中企줌인]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

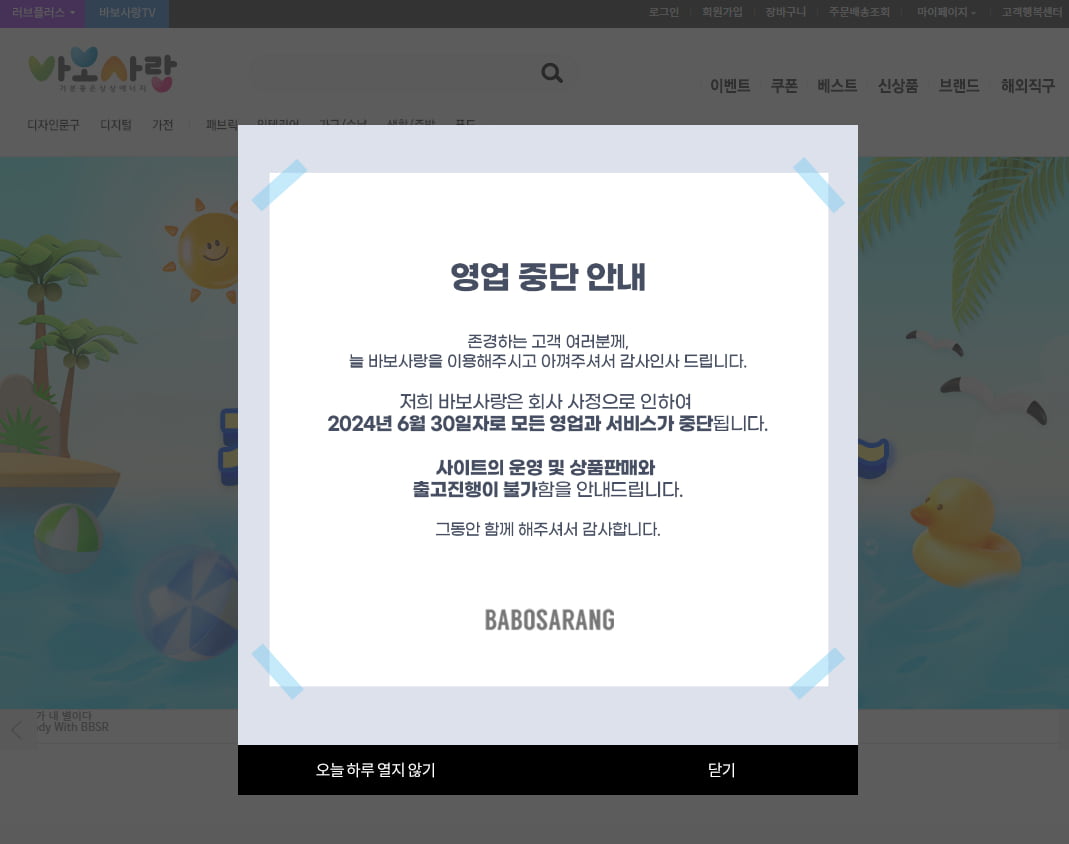

'대금 정산' 없이 잠적한 바보사랑

해결 방도 없어 中企 눈물

해결 방도 없어 中企 눈물

업력 30년의 한 문구업체 대표는 지난 29일 경찰이 영세 문구·디자인 플랫폼 ‘바보사랑’을 수사한다는 소식을 듣자 “바보사랑 사태는 티몬·위메프 사태의 축소판”이라며 이같이 말했다. 그는 “영세 플랫폼에 입점한 중소기업과 소상공인들은 정산금이 늦어져도 받을 길이 없어 사지(死地)로 내몰리는데 안전망은 미흡한 게 현실”이라는 것이다.

이로 인해 1000여 곳에 달하는 중소기업과 소상공인들이 지금까지 판매 대금을 정산받지 못하고 있다. 자체 추정한 피해액만 약 50억에 달한다.

한 교구업체 대표는 ”5개월이 넘도록 대금을 주지 않아 거래를 끊겠다고 하니 밀린 금액을 한꺼번에 정산받기도 했다“며 ”상품 대금을 지급하기 위해 노력했다는 구색 갖추기가 법정 공방에서 회사 측에 유리하게 적용할까 봐 걱정이다“고 말했다.

문제는 1인당 피해액이 약 500만원인 소액 피해자가 대부분이라 공동 대응에 어려움을 겪고 있다는 점이다. 바보사랑이 문구나 팬시 등 저가형 제품을 주로 취급하는 플랫폼이어서다. 고소와 고발, 추심 등의 대응 방안도 의견이 갈려 제각각 이뤄지고 있다. 생계로 인해 선뜻 시간과 비용을 내지 못하고 대응을 포기하는 피해자도 나오고 있다.

피해자들은 ”피해를 겪을 걸 뻔히 알면서도 또다시 영세 플랫폼을 기웃거릴 수밖에 없다“고 입을 모은다. 고금리와 불경기 속에서 매출을 끌어올리려면 한 곳이라도 거래처를 더 확보하기 위한 ‘고육지책’이라는 설명이다.

역설적으로 이들에게 대형 플랫폼에서 벌어진 티몬·위메프 사태는 선망의 대상이다. 수많은 소비자가 주요 피해자인 이 사태를 해결하기 위해 정부가 적극적으로 나서고 있어서다.

“티몬·위메프 사태와 비교해 규모도 피해자 수도 밀리다 보니 이 사건이 묻힐까 봐 걱정된다“는 피해자들의 한숨 소리가 번져나가지 않도록 정부가 나서야 할 때다.

원종환 기자 won0403@hankyung.com

!["해피머니, 상품권으로만 3000억 조달"…티메프와 공모 의혹도 [현장+]](https://img.hankyung.com/photo/202408/01.37534666.3.jpg)

![[단독] 구영배 "티몬·위메프 운영 재개 위해 PG업체 설득 중"](https://img.hankyung.com/photo/202408/01.37535215.3.jpg)

![[속보] 검찰, 티메프·구영배 압수수색…금감원 수사의뢰 6일만](https://img.hankyung.com/photo/202408/01.37534612.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)