메드트로닉 '채용 공고'에 깜짝 등장...이오플로우 장중 상한가

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

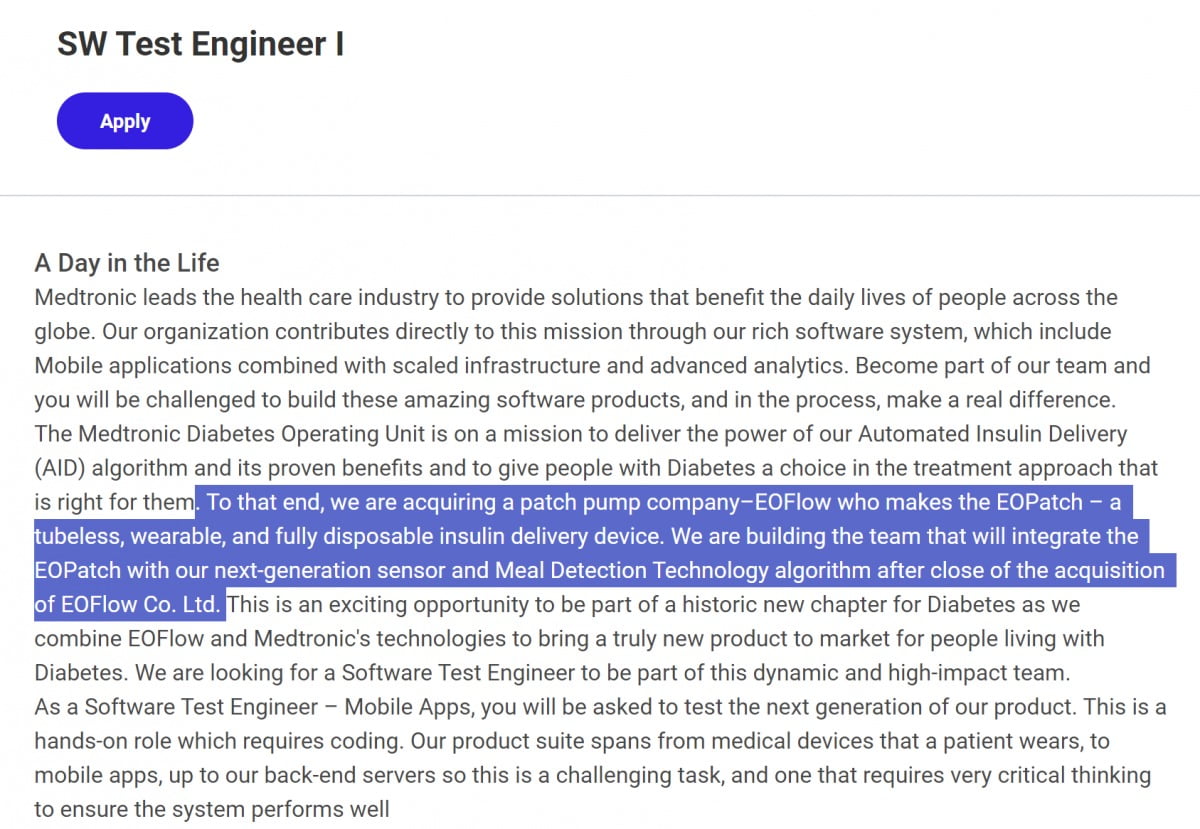

메드트로닉은 지난주 '소프트웨어 테스트 엔지니어'에 대한 채용공고를 올렸다. 해당 공고에는 "메드트로닉 당뇨병 운영부서는 환자 각자에게 맞는 치료 방식을 선택할 수 있게 기회를 제공하는 목표를 가지고 있다"며 "이를 위해 당사는 이오패치를 만드는 펌프회사인 '이오플로우'를 인수하고 있다"는 내용이 담겨있다.

또한 "우리는 이오플로우의 인수가 완료된 후 EOPatch를 차세대 센서 및 식사 감지 기술 알고리즘과 통합할 팀을 구성하고 있다"고 밝혔다.

재인수 기대에 한때 상한가 기록

미국 의료기기 1위 기업 메드트로닉은 지난해 이오플로우에 대해 인수를 시도했다. 당시 인수대금은 약 1조원 수준으로 알려졌다. 그러나 경쟁사 인슐렛이 미국서 영업비밀 침해 소송을 제기하면서 '이오패치'의 신규 판매가 불가능해졌다. 메드트로닉은 이에 “여러 계약 위반(breach)을 근거로 이오플로우에 계약 해지권을 행사했다”며 인수 철회를 선언했다.다만 최근 미국 법원은 이오플로우에게 내려진 판매 금지 가처분 명령을 취소하면서 "인슐렛이 본안소송 승소 가능성을 입증했는지 질문을 받았고, 현재까지 그렇지 않았다고 판단한다"고 언급한 바 있다.

미국 소송이 유리한 쪽으로 흘러가면서 메드트로닉의 재인수 기대도 커졌다. 김재진 이오플로우 대표는 인수 철회 당시 "메드트로닉과 인수 계약이 종료됐다고 해서 서로에 대한 관심이 없어진 건 아니다"라며 "(메드트로닉이) 인슐렛과 소송 진행 상황을 계속 주시하기로 했다"고 밝힌 바 있다.

지난 5월 미국 행동주의 펀드 '블루오카'도 이오플로우의 소송에 대해 언급하며 "이오플로우가 매드트로닉이나 다른 잠재적 인수자들과 재계약할 수 있다"며 "이오플로우와 매드트로닉은 거래체결과 관련해 여전히 상호 이해관계를 맺고 있는 것으로 알려졌다"고 말하기도 했다.

재인수 기대에 이오플로우의 주식은 이날 오전 상한가를 기록하고 다시 소폭 떨어졌다. 오후 3시 기준 이오플로우 주당 가격은 1만3500원이다. 전날 종가대비 약 24% 오른 가격이다. 업체는 재인수와 관련한 어떤 언급도 피하고 있다. 본지 역시 여러 번 취재를 시도했으나, 연락이 닿지 않았다.

오현아 기자 5hyun@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)