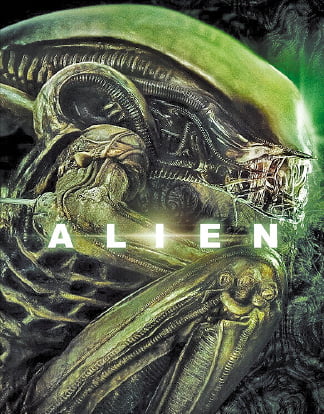

끈적끈적 우주 괴수와 쫀득한 사투…45년 그려낸 인류의 처절한 미래

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'에이리언: 로물루스' 개봉으로 돌아본

시리즈 45년 역사

7편 모두 다른 감독들이 맡아

흥행성과 예술성 극대화 전략

2편 액션, 4편 유럽식 철학 빛나

끊임없이 인간 몸을 숙주로 삼는

에이리언의 본성에 맞서 사투

시리즈마다 등장하는 합성 인간

'인간적'이란 무엇인가 질문 던져ALI

시리즈 45년 역사

7편 모두 다른 감독들이 맡아

흥행성과 예술성 극대화 전략

2편 액션, 4편 유럽식 철학 빛나

끊임없이 인간 몸을 숙주로 삼는

에이리언의 본성에 맞서 사투

시리즈마다 등장하는 합성 인간

'인간적'이란 무엇인가 질문 던져ALI

2012년 나온 ‘프로메테우스’와 2017년 나온 ‘에이리언: 커버넌트’가 그것이다. 지난번의 이 두 편 모두 인간 존재의 근원 혹은 그 근원을 만들어 내려는 프로메테우스적 욕망을 담고 있었다. 그 욕망은 신에 대한 도전 같은 것이었다(프로메테우스는 인간에게 불을 선물로 줬다. 인간이 인간다워진 것, 문명을 얻은 것은 프로메테우스 때문이다). 이전 두 편에서 리들리 스콧 감독은 신이 되고 싶어 하는 것처럼 보였다. 위험해 보이고 복잡한 내용이었으며 의식의 혼란 같은 것을 느끼게 했다. ‘에이리언’ 시리즈는 45년간 총 7편이 나왔으며 이제 대단원의 막을 내렸다. 로물루스는 로마를 건국한 자의 이름이다. 커버넌트는 서약이란 뜻이다. 스콧은 에이리언이라는 제국의 서약이 무엇인지를 보여주려 했고, 그것을 이번에 완성했다.

인간 존재론에 대한 질문

제임스 캐머런에서 데이비드 핀처까지

특히 4편의 촬영은 다리우스 콘지가 맡았는데 물속에서 유영하는 에이리언의 모습은 공포감의 극대화를 높이는 데 일조했다. 물속 공포와 물속에서 에이리언이 공격한다는 이중 억압 심리를 만들어 냈기 때문이다. 수중 촬영이 일품이었다. 어쨌든 결과적으로 에이리언이라는 크리처, 괴수를 탄생시킨 ‘영화적 프로메테우스’는 스콧이었지만 2편에서 4편까지 가는 길목은 정작 자신이 주도하지 못했다. 다른 감독들은 그들대로 그만한 기량을 뽐내고 있었던 터라 에이리언을 각자의 구미에 맞게 캐릭터를 바꾸거나 영화 전체의 분위기를 변모시켰다.

유럽식 철학 빛났던 4편, 따뜻했던 2편

1편과 2편의 전설은 철저하게 주인공 리플리, 시고니 위버 때문에 생겨난 것이었다. 리플리는 2편에서 우주선에서 미아가 된 여자아이를 구해 낸다. 리플리는 아이를 마치 자신의 아이처럼 돌보기 시작한다. 모성이 활화산처럼 뿜어져 나온다. 리플리는 에이리언 어미의 공격으로 수세에 몰린다. 그러나 아이가 위험에 처하자 달라지기 시작한다. 도와줄 대원들은 이미 다 죽었다. 팀장인 드웨인 힉스(마이클 빈 분)마저 상처를 입었다. 리플리는 입을 앙다문다. 리플리는 아이를 들쳐 안고 버클로 둘을 단단히 묶은 다음 한 손으로 남자도 들기 힘든 속사형 샷 건을 들고 에이리언에 정면으로 맞선다. 그리고 이렇게 내뱉는다. “아이에게서 떨어져, XX야!(Get away from her you bitch!)” 이때 세상이 환호했다.

87세에 마무리한 45년의 여정

이번 ‘에이리언: 로물루스’에서 주인공 레인(케일리 스페이니 분)은 지금까지 나온 7편 가운데 원래 주인공인 리플리를 가장 많이 닮았다고 느끼게 한다. 특히 에이리언이 바짝 얼굴을 갖다 대는 장면에서는 영락없이 원조 분위기로 돌아가고 있음을 보여 준다. 스콧은 이번 영화에 제작을 맡았고, 연출은 우루과이 출신으로 공포영화 전문 감독쯤으로 불리던(‘맨 인 더 다크’ 등) 페데 알바레스 감독에게 맡겼다. 스콧은 1937년생으로 올해 87세다. 이번 작품으로 그는 ‘에이리언’ 시리즈라는 대단원을 끝낸 셈이다. 역시 시리즈는 길고 인생은 짧다.에이리언 시리즈를 보며 이해가 안 간 부분은 그렇게나 이 못생기고 징그러우며 끈적끈적하기까지 한 괴물을, 어떻게든 생포해 연구인지 뭔지를 계속하려 한다는 점이다. 도대체 무엇을 위해 생체 실험을 계속하려는 것일까. ‘에이리언: 로물루스’에서 그 답이 밝혀진다. 우주 시대가 도래하고 다른 행성으로 이주할 수 있는 시대가 되더라도 인간의 나약한 육체는 우주 정복과 개척에 맞지 않는다는 결론이 이미 오래전에 났다는 것이다. 인간의 육체를 우주 시대에 맞게 개조하기 위해서는 유전자 변이를 연구해야 했다는 것이고, 에이리언 DNA의 일부를 차용하려 했다는 것이다.

이번 ‘에이리언: 로물루스’의 시대 배경은 2140년대다. 앞으로 100년 후쯤이지만 이 우주 행성 시대에도 젊은이들은 식민(자본의) 노예로 전락해 있고 탈출을 꿈꾸는데 한쪽에서는 혁명과 저항의 분위기가 형성되고 있다는 설정이다. 100년 뒤에도 혁명의 젊은이들이 존재하고 어떻게든 살아남으려고 애쓴다. 주인공 레인은 합성 인간으로 자신이 친동생처럼 아끼는 앤디(데이비드 존슨 분)를 동면 캡슐에 넣으면서 “널 꼭 다시 고쳐줄게”라고 말한다. ‘에이리언4’에서 나왔던 설정, 누가 더 인간적이고 누가 더 비인간적인가. 인간이 인간적이라는 건 무엇을 의미하는 것인가의 질문을 던지고 있다. 리들리 스콧 옹에게 경배를.

오동진 영화평론가

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)