"신약개발 10년 걸리는데…한국선 R&D 할수록 상폐 위기"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

바이오 제도 혁신 토론회

법차손 두 번이면 관리종목

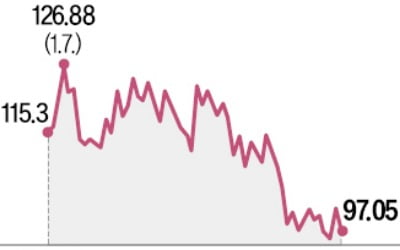

기술특례 대부분이 '지정 위기'

불합리한 상장 규정 맞추려고

쓸데없는 M&A에 나서기도

"기술특례상장 우주·2차전지 등

첨단산업도 3~5년내 위기올 것"

법차손 두 번이면 관리종목

기술특례 대부분이 '지정 위기'

불합리한 상장 규정 맞추려고

쓸데없는 M&A에 나서기도

"기술특례상장 우주·2차전지 등

첨단산업도 3~5년내 위기올 것"

황만순 한국투자파트너스 대표는 지난 12일 한국바이오협회가 주최하고 최수진 국민의힘 의원이 주관해 열린 ‘바이오산업의 도약을 위한 제도혁신 토론회’에서 상장 제도 개선이 시급하다며 이같이 말했다. 한국경제신문사가 후원한 이날 행사에서는 현행 상장 규정이 바이오는 물론 우주산업, 빅데이터 등 미래 성장 산업 전반의 발목을 잡을 것이란 경고가 나왔다.

○“법차손은 갈라파고스 규제”

한경주 한국보건산업진흥원 책임연구원에 따르면 바이오헬스 분야 기술평가 특례상장 기업의 83%가 이를 지키지 못한 것으로 알려졌다. 조완석 더올회계법인 대표는 “법차손 등 재무적 성과만을 상장 조건으로 내건 나라는 전 세계 주요 국가 중 한국이 유일하다”며 “R&D를 하면 할수록 손해를 보는 ‘갈라파고스 규제’”라고 말했다. 업계에선 제도 시행 20년째인 법차손 등 기술특례 상장 제도의 근본적인 틀이 산업의 발전 속도에 맞게 바뀌어야 한다는 지적이 나온다.

○한우물 못 파게 하는 상장 규정

상장 규정상 매출 조건을 맞추기 위해 쓸데없는 인수합병(M&A)을 하는 ‘부작용’도 속출하고 있다. 일부 신약 개발 기업은 제빵·화장품·건강기능식품·손세정제 회사 등을 인수해 상장 요건인 매출을 메웠다. 신영기 에이비온 대표(서울대 약대 교수)는 “많은 사람이 상장 규정이 없어지면 불량 기업만 늘어날 것이라고 전망하지만 실제로는 그 반대”라며 “상장 규정을 지키려고 쓸데없는 사업을 사면 기업 경쟁력이 망가진다”고 꼬집었다. 황 대표도 “최근 한 바이오 기업이 이 규정 때문에 비누회사를 인수하려 했다”며 “해외 투자자에게 이 규정을 설명하면 다들 이해를 못한다. 아프리카나 남미에 있을 법한 규정이 아직도 남아 있다며 놀라워한다”고 전했다.산업 발전 속도와 규모를 따라오지 못한다는 지적도 있다. 보건산업진흥원에 따르면 바이오헬스산업 전체 R&D 규모는 2020년 4조1262억원에서 2022년 5조5757억원으로 급증했다. 이정규 브릿지바이오 대표는 “R&D 투자가 늘면서 적자가 쌓여도 시가총액은 계속 올라가는 회사가 등장하고 있다”며 “예전과 달리 규제기관이 생각하는 기업가치와 시장가치의 괴리가 커지고 있다”고 말했다. 상장 유지에 급급해 한국 기업이 기술을 고도화하지 않고 초기에 싼값에 팔아치우는 경향도 커지고 있다. 10년에 걸쳐 신약 개발 단계까지 진입해 수십 배의 가치를 인정받는 미국과는 대조적이다.

이승규 한국바이오협회 상근부회장은 "한국거래소가 2005년 전세계 최초로 기술특례상장 제도를 도입해서 오늘날 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오 등 스타기업이 탄생한 측면도 있다"면서도 "하지만 20년된 규제이다보니 현재 바이오기업 성장의 발목을 잡고 있다"고 지적했다. 또 그는 "길리어드, 버텍스, 모더나 등 세계적인 바이오기업도 대부분 초창기 막대한 연구개발비 투자로 이익을 내지 못했기 때문에 한국에선 상장 유지가 불가능했을 것"이라고 했다.

○“바이오만의 문제 아니다”

업계에선 상장 유지 조건을 빨리 바꾸지 않으면 업계가 공멸할 것이란 전망도 나온다. 조 대표는 “최근 자금난에 신약 후보물질(파이프라인) 구조조정, 유휴 장비 매각, 인력 감축, 임상 중단 등으로 연명하거나 1인 기업이 된 바이오 기업이 급증하고 있다”며 “상장 유지 조건을 바꾸지 않는 한 한국 바이오산업은 10년 전으로 후퇴할 것”이라고 지적했다. 위기가 전 업계로 퍼질 것이란 예상도 있다. 황 대표는 “이 고통을 바이오산업만 겪고 있지만 기술성 평가로 상장된 우주산업, 빅데이터, 2차전지 소재 등 하이테크 산업도 3~5년 내 겪을 일”이라고 말했다.바이오 최고경영자(CEO) 출신인 최수진 의원은 “현재 상장 규정은 문어발식 경영을 유도하는데, 그런 식으로는 제2의 알테오젠이 나오기 어렵다”며 “법차손 산정 시 연구개발비를 제외하고 초기 신약 개발 기업을 돕는 200억~500억원 규모의 목적형 펀드를 조성해 수십 년간 축적한 신약 기술이 사장되지 않도록 정부가 나서야 한다”고 강조했다.

안대규 기자 powerzanic@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)