예수 그리고 제우스와 포세이돈... 그리스 신화와 성경 속 세상이 대전에 펼쳐졌다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

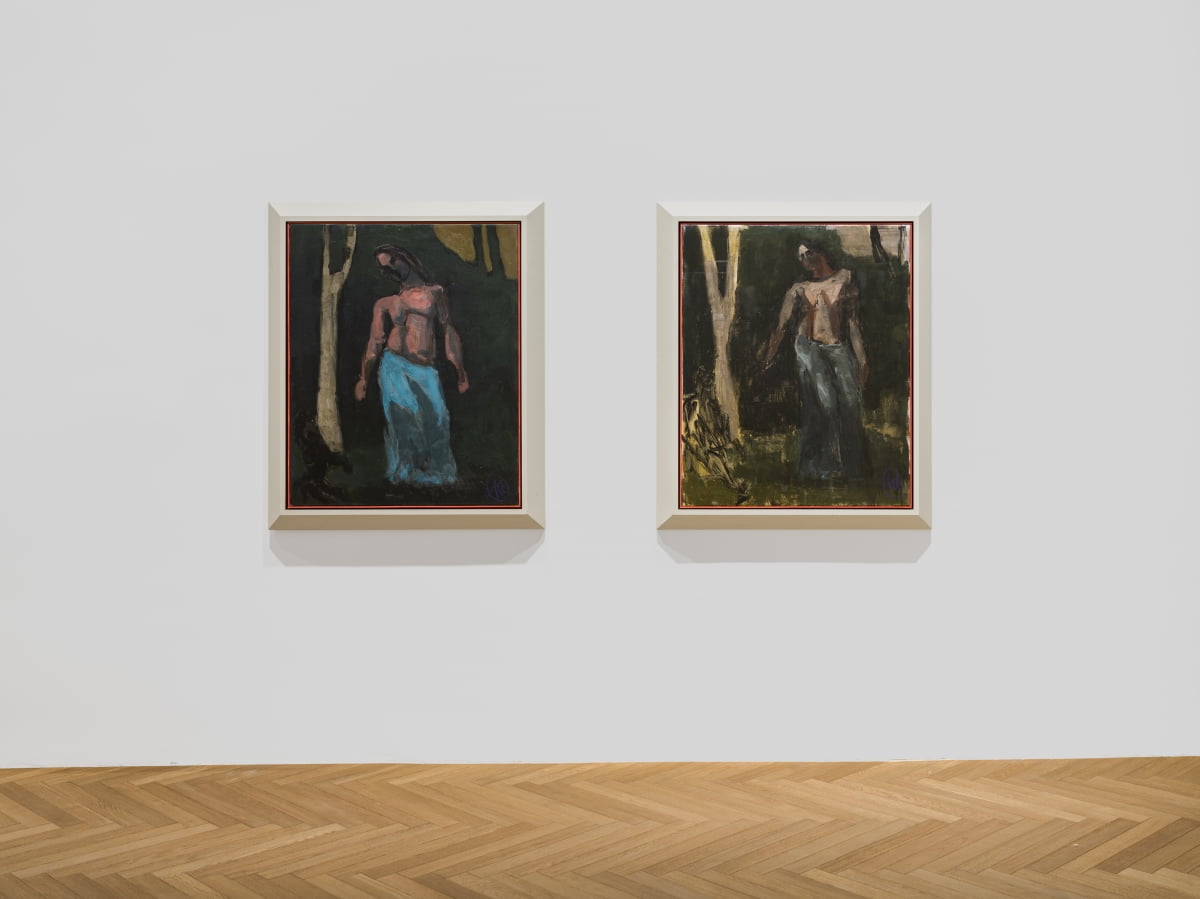

대전 동구 헤레디움 마르쿠스 뤼페르츠 개인전

'죄와 신화, 그리고 다른 질문들'

'죄와 신화, 그리고 다른 질문들'

뤼페르츠는 ‘독일 신표현주의 거장’으로 불리는 작가로, 구상과 추상의 경계에 놓인 작업을 펼친다. 작품에 특별한 메시지나 의미를 부여하는 대신 색감, 질감, 구상 등 ‘회화 그 자체‘에만 집중한다. 1990년대 동시대 독일 작가들이 조각에 몰두할 때에도 회화 하나만 파고든 외골수로도 잘 알려졌다. 그가 국내 미술관에서 개인전을 열고 관객을 만나는 건 이번이 처음이다. 올해로 84세를 맞은 그는 전시를 준비하기 위해 직접 독일에서 한국을 찾아오는 열정을 보였다.

뤼페르츠는 성경에 나오는 이야기, 고전 신화 등을 빌려 작품을 창조한다. 제우스, 포세이돈 등 신화 속 인물들과 죄, 구원, 부활 등 성경 속 이야기들이 작업에 자주 나타나는 이유다. 없는 내용을 새롭게 만들어내기보다는 이미 있는 것을 그만의 방식으로 재창조하는 작업을 고수하고 있다. 이번 전시에서도 그는 주로 신화, 성경을 재료삼아 만든 작업들을 선보인다.

뤼페르츠는 모든 작품을 둘러싸고 있는 액자들도 모두 직접 만든다. 납을 쓰거나 나무 위에 색을 입히는 방식이다. 그가 액자까지 직접 만드는 이유는 액자 또한 회화의 일부라고 생각하기 때문이다. 콜라주 방식도 자주 사용했다. 그림을 그리다 다른 영감이 떠오르면 위 아래로 캔버스를 이어붙여 작업 크기를 늘렸다. 모두 액자를 직접 만들기에 가능한 방식이다.

그가 그리는 그림은 직관적이다. 형상마다 가진 단순한 의미가 있기 때문이다. 성경 속 7가지 죄악을 담은 그림 속에 나타나는 달팽이는 굼뜬 시간의 덧없음을 상징한다. 소의 뼈는 죽음을 뜻한다. 작가 스스로를 상징하는 문양도 그림 속에 숨겨넣었다. 21세기 폭스 영화사 로고에서 따 온 형상이다. 이 문양에 이름을 '디티람브'로 붙였다. '구상도 아니고 추상도 아니다'라는 의미를 담았다.

최지희 기자 mymasaki@hankyung.com

![반도국가의 운명을 짊어진 '유럽의 한국' 스페인 [서평]](https://img.hankyung.com/photo/202409/01.38118438.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)