출근하면 수십명 대기하던 '오픈런' 아동병원장…"부끄러웠다"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

정성관 우리아이들의료재단 이사장

"권역 네트워크 등으로 소아과 오픈런 현상 해결해야"

"권역 네트워크 등으로 소아과 오픈런 현상 해결해야"

정성관 우리아이들의료재단 이사장은 25일 서울시청 시민청에서 열린 한국의학바이오기자협회 미디어아카데미를 통해 이렇게 말했다.

철원에서 공보의 생활을 하면서 대학병원 교수의 삶 대신 개원을 결심한 정 이사장은 "공보의 시절 산소포화도가 크게 떨어져 큰 병원 여러곳으로 전원을 의뢰했는데 다들 받지 못한다는 얘기에 직접 병상을 비우고 사흘 밤낮을 새면서 돌봐야 했다"고 했다.

그는 "'한국에 병원이 많은데 왜 이 아이는 치료 받지 못할까'라는 생각을 하다가 편리하고 전문성을 갖춘 병원을 만들겠다고 결심했다"고 했다.

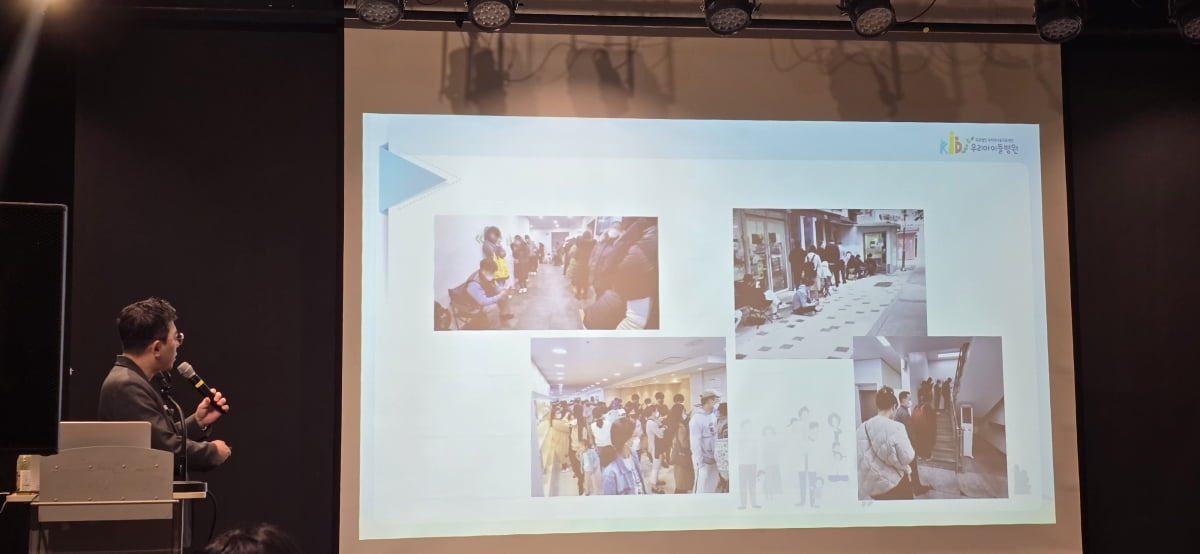

병원 주변엔 주차를 위해 대기하는 차량 탓에 교통체증까지 빚어졌다. 정 이사장은 "'집회 신고를 하지 않았는데 집회를 하고 있다'는 오해를 받아 경찰이 출동한 적도 있다"고 했다.

'오픈런' 병원이었지만 정 이사장은 "부끄러웠다"고 했다. 결국 환자들은 불편을 감수하고 있다는 의미였기 때문이다. 이를 해소하기 위해 오는 대로 선착순 접수해 환자를 받던 시스템을 '예약제'로 바꿨다. 환자가 줄어 20% 정도 손실이 불가피했지만 환자 만족도는 높아졌다.

정 이사장이 처음 병원을 개원하던 10년 전에도, 지금도 소아청소년과는 '돈이 되지 않고 인기 없는 진료과'다. 하지만 모든 의사들이 돈만 보고 진료과를 선택하진 않는다고 정 이사장은 설명했다. 소아 환자를 보는 보람과 사명으로 진료과를 택하는 의사들이 남아있다는 취지다.

소아과 '오픈런' 현상도 단순히 의사수가 부족한 탓보다는 다양한 복합적 문제가 녹아있다고 설명했다. 모든 지역 상가마다 환자 눈높이에 맞는 소아과를 열길 바란다면 의사가 1만명이 늘어도 부족하다는 소리가 나올 것이라고 했다.

소아청소년과 의사들이 직접 지역 사회와 어울리면서 다양한 교육 프로그램을 운영하는 것도 필요하다는 게 정 이사장의 설명이다. 그는 "다양한 방법으로 보호자를 교육하는 게 중요하다"며 "소아청소년과 역할에 새로운 패러다임을 제시할 때"라고 했다.

실제 우리아이들병원은 보호자들이 빈번하게 병원을 찾는 질환에 대해 어떻게 대응해야 할지 등을 알리는 교육 강좌를 수시로 열고 있다.

그는 "보호자에게 열경련 대응 방법을 안내하고 수족구병이 유행한다고 하면 미리 SNS나 지역 어린이집연합회를 통해 질병 정보를 알리기도 한다"고 했다. 부모들이 질병에 대한 이해가 부족해 무조건 병원을 찾는 관행을 없애기 위해 노력하고 있다는 것이다.

정 이사장은 "'내가 안하면 누가 하겠나'라는 심정으로 아동병원을 운영하고 있지만 이젠 사명감에만 기댈 수는 없다"며 "소아청소년과를 지원할 수 있는 시스템을 마련해야 한다"고 했다.

이지현 기자 bluesky@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)