지구촌 곳곳에 아직도 쓰레기 소각장이 생겨나고 있다 [서평]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

<쓰레기의 세계사 >

인류는 옛날부터 쓰레기 문제로 고군분투했다

로만 쾨스터 지음

김지현 옮김/흐름출판

428쪽|2만6000원

인류는 옛날부터 쓰레기 문제로 고군분투했다

로만 쾨스터 지음

김지현 옮김/흐름출판

428쪽|2만6000원

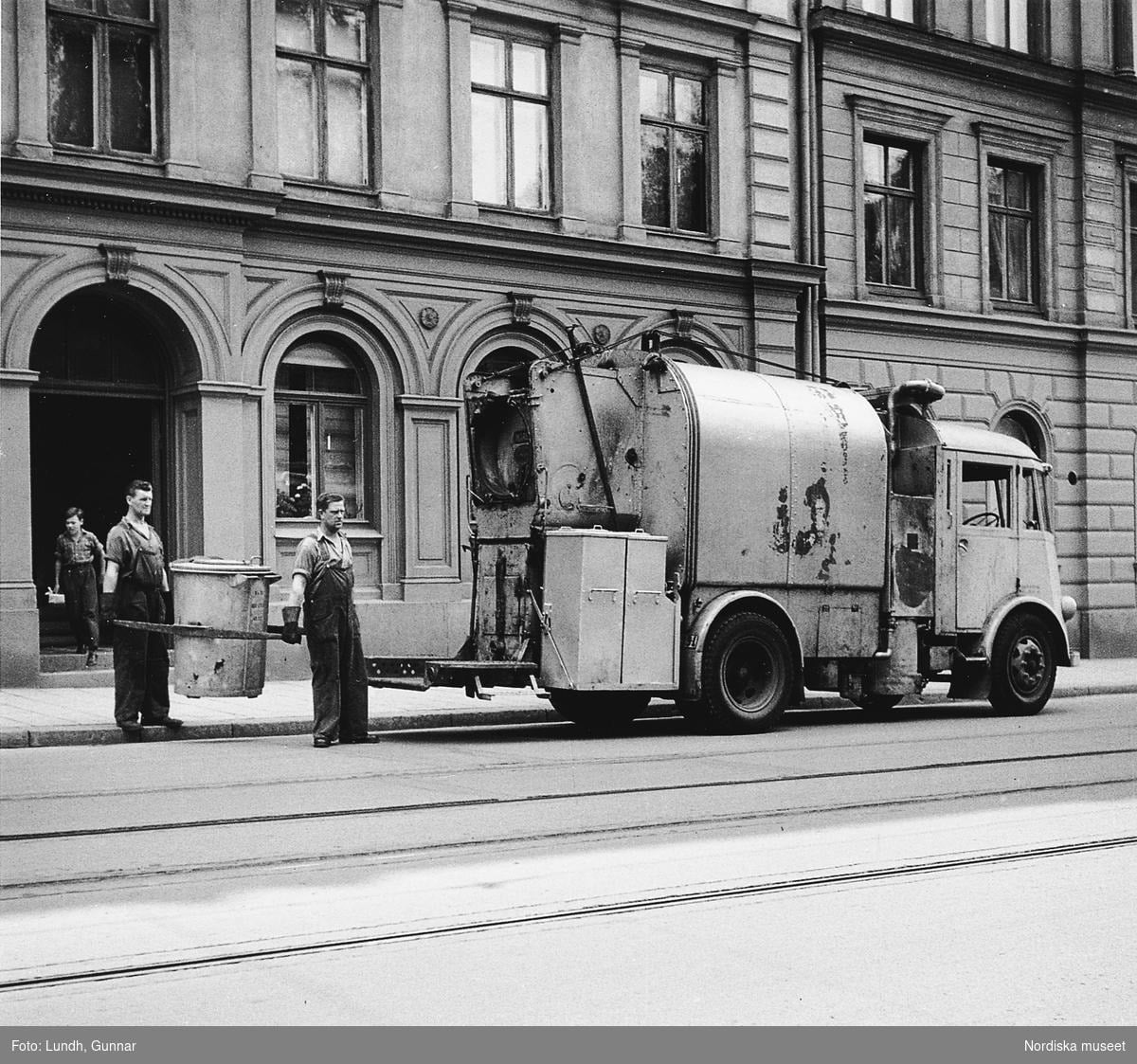

독일 역사가 로만 괴스터가 쓴 <쓰레기의 세계사>는 쓰레기를 처리하기 위해 고군분투했던 인류의 노력을 조망한다. ‘독일 논픽션상’ 후보에 올랐던 책이다. 오늘날 세계는 ‘쓰레기 위기’에 직면했다. 책도 여기에 경종을 울린다. 하지만 호들갑스럽지 않다. 쓰레기의 역사를 거시적으로 바라보며, 항상 창의적인 해결 방안을 모색해 왔던 인류의 모습을 전한다.

![지구촌 곳곳에 아직도 쓰레기 소각장이 생겨나고 있다 [서평]](https://img.hankyung.com/photo/202409/01.38131011.1.jpg)

수거한 쓰레기는 어떻게 했을까. 땅을 파서 매립하기, 호수나 바다에 버리기 등이 이뤄지다 1870년대 이후 새로운 방법이 고안됐다. 태우기, 즉 소각이었다. 1874년 영국 노팅엄에 건설된 세계 최초의 소각장은 당시 최첨단 기술로 여겨졌다. 1차 세계대전 이전에 영국은 200개가 넘는 소각로를 보유했다. 소각은 도시 가까운 곳에 건설됐고, 멀리까지 쓰레기를 끌고 갈 필요가 없었다. 태우면서 발생한 열은 전기와 난방 등 에너지원으로 쓸 수 있었다.

1970년대가 되자 소각의 위험성이 부각됐다. 특히 적은 양으로도 암을 일으킨다는 다이옥신 공포가 소각장 반대 시위에 불을 지폈다. 이후 소각은 ‘잘못된 쓰레기 처리법의 상징’이 됐다. 다만 전 세계전으로 보면 쓰레기 소각은 여전히 늘고 있다. 2018년 에티오피아 아디스아바바에 아프리카 최고의 현대식 소각 시설이 문을 열었다. 중국에선 2000년대 쓰레기 처리법으로 소각을 도입한 이후 태워 없애는 쓰레기양이 급증했다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com

![경제를 살리려거든 무형자산에 투자하라, 부동산이 아니라 [서평]](https://img.hankyung.com/photo/202409/01.38121685.3.jpg)

![“AI가 모든 소프트웨어를 연결할 것” [서평]](https://img.hankyung.com/photo/202409/01.38128585.3.jpg)

![만약 노화가 질병이라면 약을 만들면 될 것 아닌가 [홍순철의 글로벌 북 트렌드]](https://img.hankyung.com/photo/202409/01.38116853.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)