퓰리처상 소설가가 책을 읽어준 런던의 저녁, 어느 음악당

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

[arte] 조민선의 런던 리뷰 오브 북스

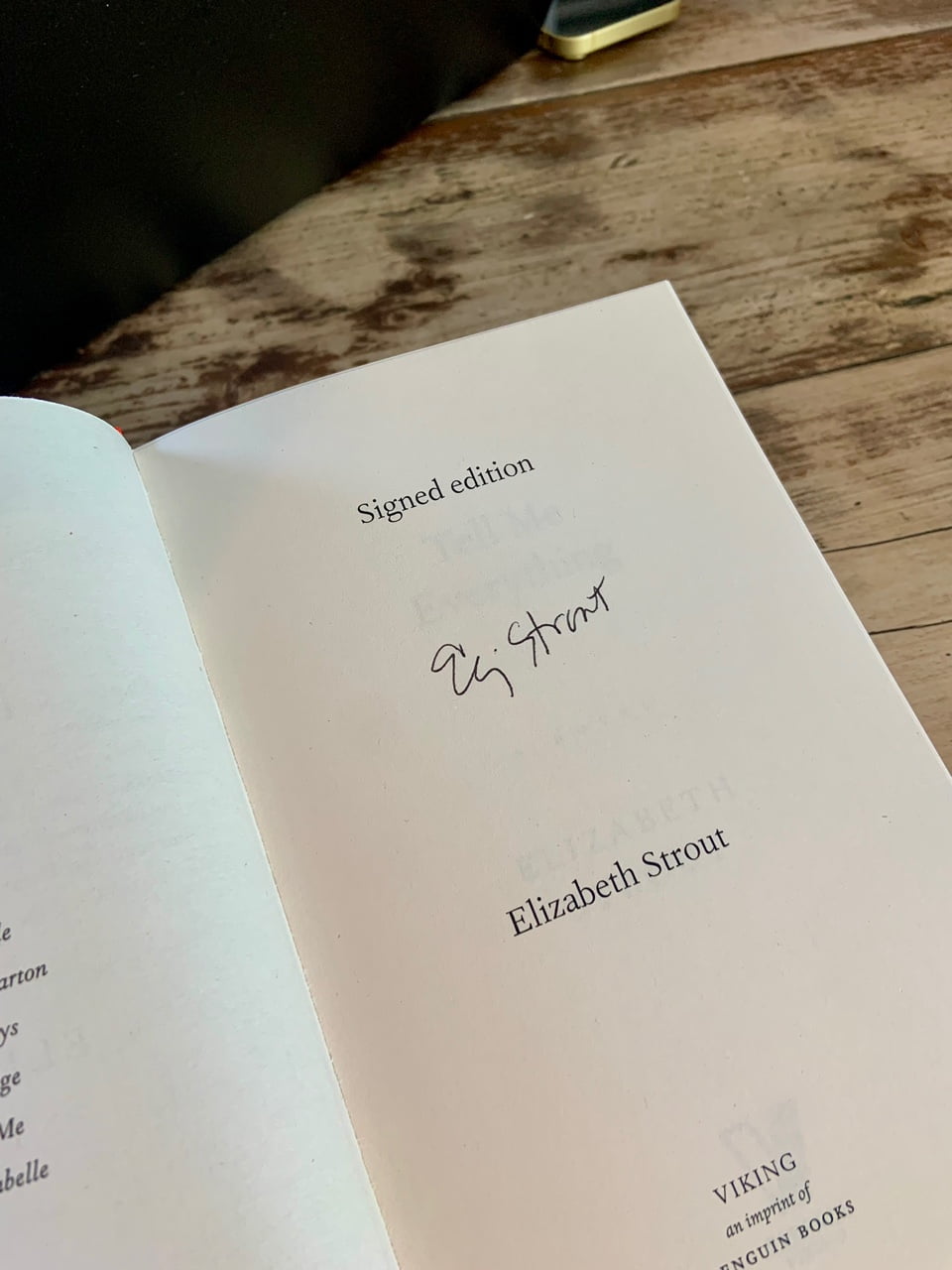

2008년 퓰리처상 수상한 세계적 작가

엘리자베스 스트라우트의 북토크 현장

평범한 이들의 삶에 담긴 ‘비범한 이야기들’

2008년 퓰리처상 수상한 세계적 작가

엘리자베스 스트라우트의 북토크 현장

평범한 이들의 삶에 담긴 ‘비범한 이야기들’

19일 저녁 런던 사우스뱅크 퀸 엘리자베스 홀에서 열린 북토크는 만석이었다. 20대로 보이는 젊은 남녀부터 머리 희끗희끗한 노인들까지, 다양한 연령대의 독자들이 모여들었다. 성별 비중은 여성이 압도적이었다. 언뜻 봐도 여성 독자 비율이 70% 이상 되는 듯했다. 일찍 도착한 독자들은 그의 소설을 읽거나 오디오 북을 듣거나, 아니면 친구들과 이야기를 하거나. 행사장 풍경은 한국과 다르지 않았다.

드디어 만난, 루시 바턴과 올리브 키터리지

스트라우트는 이 책에서 그간 9권의 책에서 등장했던 밥 버지스와 루시 바턴, 올리브 키터리지를 한 장소에 모이도록 했다. 독자들은 작가가 창조한 두 스타, 루시 바턴과 올리브 키터리지가 그의 10번째 소설에서 드디어 만난다는 소식에 흥분했다.

변호사인 밥 버지스는 묵묵히 이야기를 들어주는 사람이다. 특별히 화려하거나 존재감을 드러내는 사람은 아니지만 책임감 있게 자기 할 일을 하는, 믿을 만한 사람이다. 그래서 사람들은 힘들거나 도움이 필요할 때 밥에게 연락한다.

이 소설에서 밥은 어머니(글로리아 비치)를 살해한 혐의를 받는 용의자를 변호하게 된다. 글로리아 비치는 ‘끔찍한(horrible)’ 인물로 악명이 높았다. 비치가 죽었을 때 “만일 그의 아들이 (비치를) 죽였다고 해도 비난하지 않을 거야”라고 사람들이 입을 모을 정도였다.

뉴욕에 사는 성공한 작가 루시 바튼이 어린 시절 겪었던 끔찍한 가정폭력과 끝내 따라다니는 내면의 고통을 꺼내놓으면, 우린 한 인간을 더 잘 이해하게 된다. 심지어 폭력과 고통의 근원을 거슬러 올라가도, 선과 악을 구분 짓기 어렵다. 누구에게나 삶은 어렵고, 정답은 없다고 작가는 이야기해준다.

평범한 사람들의 특별한 이야기

All ordinary people are extraordinary.

작가는 북토크에서 “나는 늘 ‘기록되지 않은 삶(Unrecorded lives)’이 궁금하다. 길을 걷다 만난 평범한 사람들에게 어떤 일들이 발생하는지, 어떤 생각을 하는지 궁금해하고 그런 주제에 매혹된다.”며 “평범한 이들의 삶이 중요하다고 생각하기 때문이다”라고 설명했다.

소설 속 인물들은 그저 일상의 평범한 순간들을 ‘산다’. 산책을 하거나 운전을 하고, 전화 통화를 하고 식료품점에 장을 보러 가는 순간을 담는다. 작가는 “우리 모두에게 각자의 삶이 있다. 모든 평범한 사람들은 특별하다(All ordinary people are extraordinary.)”고 강조했다. 그의 작품이 큰 울림을 주는 건 우리 같은 평범한 사람들의 일상 속에서, 삶의 진실을 포착해 보여주기 때문이다.

그는 특별한 순간은 갑자기 닥친다는 걸 잘 알고 있다. 작가의 대표작 ‘올리브 키터리지’도 작가의 평범한 일상에서 탄생했다.

들을 때 비로소 보게 된다.

When you hear, and then see.

그의 소설 속 인물들은 늘 대화를 나눈다. 끝없이 이야기를 한다. 작가는 자신이 엄청난 수다쟁이였고, 할 이야기가 너무 많아서 소설가가 되어야겠다 결심했다고 한다. 그리고 작가는 특히 “대화를 통해 우리 삶이 무엇인지 알아가는 데 관심이 많다”고 했다.

루시와 올리브가 만나서 대화를 나누는 장면은 우정을 쌓아가는 과정이다. 작가는 “작품 속 인물들이 대화를 주고받는 장면들에 집중해서 집필한다”며 “일단 들어야, 존재가 보인다. 그래서 나는 인물들이 각자의 이야기를 말하고, 상대가 그의 이야기를 듣고, 그 이후에 관계를 맺게 되는 것에 관심이 많다”고 설명했다.

루시와 밥도 서로 이야기를 들려주는 관계다. 루시는 밥에게 가족을 향한 자신의 솔직한 감정을 털어놓고, 밥은 “무슨 말인지 알겠어(I hear you.)”라고 받아준다. 그리고 어느 순간, 밥은 자신의 부인과는 달리, 루시는 그의 말을 들어준다는 사실을 깨닫는다. 진정한 관계는 서로의 말을 들어주는 것에서 시작한다는 점을 작가는 잘 알고 있고, 이를 강조한다.

사랑은 뭘까, 케어링

소설은 남녀의 사랑을 넘어, 인물 간 애정을 주고받는 다양한 형태를 보여준다.

또 거칠고 투박한 90대 노인 올리브가 매일 그의 친구를 찾아가 이야기를 들려주는 식의 ‘우정’이라든지, 나르시시스트 아내와 사는 밥이 그의 말을 경청하는 루시와 만나 외롭지 않다고 느끼는 장면이라든지, 올리브와 루시가 이야기를 서로에게 들려주면서 친밀감을 느낀다든지 하는 장면들이 곳곳에 나열되고 쌓인다. 이런 관계들을 통해 작가는 인간이 경험할 수 있는 다양한 형태의 애정, 관계, 소통을 보여준다.

팬데믹의 흔적도 이 책 곳곳에 담겨있다. 팬데믹으로 인한 고립과 관계의 단절 속에서도 여전히 그의 인물들은 진정한 소통을 갈구한다. 실내가 아닌 강가를 걸으며 산책을 하고, 가끔 만나 모아둔 이야기를 쏟아낸다. 작가는 “팬데믹이 시작되면서 이 소설을 써야겠다고 생각했다. 팬데믹이 우리의 삶의 많은 부분을 바꿔놨고, 소통이 더 중요해졌다”고 강조했다.

삶은 정말 힘들지만, 그래도 좋은 것.

Life is so hard, but life is good.

결국 작가가 천착하는 주제는 ‘사랑’이다. 그의 소설에서 남녀, 친구, 부모자식 관계는 인간관계로 모두 확장된다.

소설 속 밥은 “신이시여, 우리는 모두 너무 외롭습니다”라고 생각한다. 하지만 오렌지 주스를 사기 위해 계산대로 걸어가다가, 그는 루시가 외로움을 덜어주는 존재임을 깨닫는다. 아주 잔잔하고 고요하게, 하지만 강렬하게, 그녀를 사랑한다고 깨닫는 순간이다.

작가는 인물 간 따스한 감정을 주고받고 서로 안아주는 형태로 사랑을 느끼게끔 한다. 큰 사건이 벌어지지 않지만 잔잔하게 계속 감동이 밀려드는 이유다. 작가는 ‘누구와의 사랑이든, 그건 사랑’이라고, 그 덕에 ‘삶은 좋은 것’이라고 이야기한다. 독자는 우리 주변에 누가 따스한 존재인지, 내가 누구에게 마음을 나눠주고 있는지, 깊이 생각해보게 된다.

걱정하지 마, 내가 함께 있어.

Don’t worry, I’m with you.

작가가 소설을 통해 독자들과 소통해온 방식도 이와 닮아있다. 그의 소설 속 인물들이 ‘삶은 참 힘들어’라며 지쳐 쓰러지려할 때, 누군가 옆에서 토닥여주고 일으켜 세우는 것처럼. 때론 위트있게 가볍게, 때론 함께 슬퍼하고 위로하며 결국 삶은 좋은 것이라고 이야기해온 것처럼, 작가는 독자들에게 삶의 여정을 함께 하자고 손을 내민다.

루시 바튼, 올리브 키터리지, 밥 버거스 모두 상처받은 영혼이지만, 각자의 고통을 털어놓고 함께 이야기하고 사랑을 주고받으며 점점 나은 삶이 되는 것처럼, 작가는 이 소설에서도 “(독자들에게) 걱정하지 마, 옆에 내가 있어. 우리는 괜찮을 거야”라는 따스한 연대의 손길을 내밀었다.

런던=조민선 아르떼 객원기자

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)