재즈로 뭉친 30년, 진솔한 믿음의 하모니가 터져나왔다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

마르친 바실레프스키 트리오 30주년 공연

클래식의 지배를 받아온 유럽에서 피어난 재즈의 정수

클래식의 지배를 받아온 유럽에서 피어난 재즈의 정수

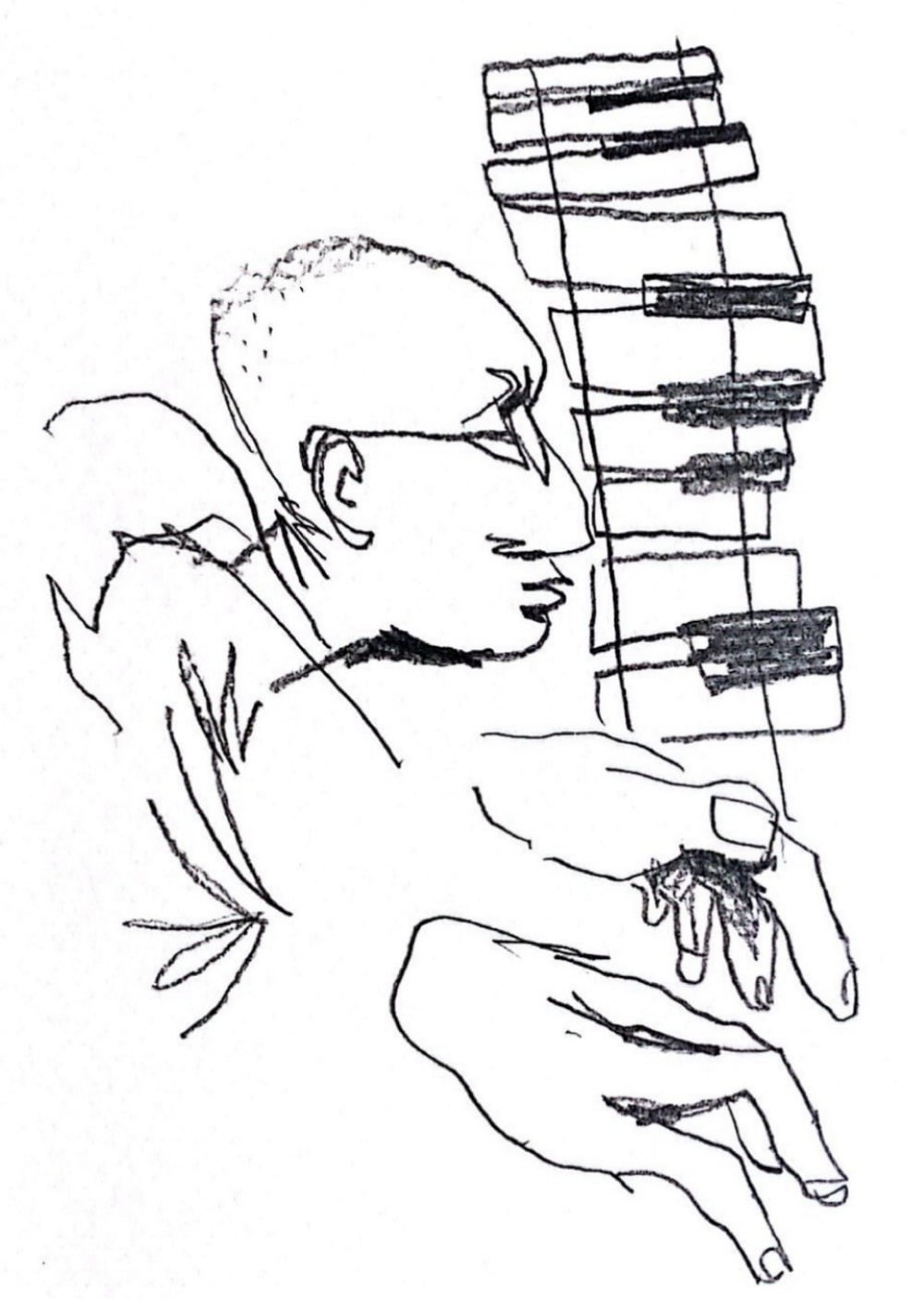

양일의 공연에서 그들은 서로의 악기로 서로의 내밀한 감성을 끌어내고, 서로를 완성 시켜주는 폭발적인 하모니를 선보이며 공연을 성공적으로 끝마쳤다. 이어진 세월을 근거로 가장 솔직한 자신을 가감 없이 드러낸 연주로 하나가 된 순간을 그림으로 그려냈다.

클래식의 유구한 지배를 받아온 유럽에서, 미국과는 확연히 다른 기후와 분위기를 토대로 폴란드의 재즈는 그만의 색깔을 지닌 채 발전해왔다. 특히 마르친 바실레프스키 트리오의 음악은 폴란드 재즈의 정수를 깊이 담아낸 듯 보인다. 클래식의 섬세함, 유려함, 혹은 다소 계산적이고 철저한 면모가 돋보이는 동시에 폴란드의 칙칙하고 흐린 날씨가 주는 멜랑꼴리함이 더해졌다.

피아노가 깊이 몰입하는 순간에 들어서서 격정적으로 자신의 깊은 이야기를 꺼내기 시작하면 베이스와 드럼은 곧바로 이를 뒷받쳐주기도 하고, 드럼이 실험적인 소리를 내기 시작하면 피아노와 베이스는 느긋하게 이를 기다려주었다. 각자를 숨기지 않고 솔직하게 드러내는 연주, 그리고 이를 믿고 존중하며 화합하는 팀워크는 그들 스스로와 그곳의 관중 모두를 아득히 먼 ‘마르친 바실레프스키 트리오만의 재즈 세계’로 당도하게끔 이끌었다.

두 눈을 반짝이며 솔직한 이야기를 꺼내는 이의 진심은 가벼울 수가 없다. 어렵사리 다가오는 이야기일지언정 그 진지함에 두 귀를 쫑긋 세우고 연주 속에 담긴 그들만의 언어와 대화에 집중하게 되는 것이다. 자기만의 색깔을 온전히 드러내도 괜찮다는 용기와 단단한 진심은 감동으로 전해졌고 긴 여운이 남은 박수갈채로 많은 이들이 앵콜을 청하며 무대의 열기는 차가운 가을밤을 훈훈히 데웠다.

민예원(스튜디오 파도나무) 재즈칼럼니스트

![회사 안에서 거짓과 음모가 판치는 까닭은 [서평]](https://img.hankyung.com/photo/202410/01.38324398.3.jpg)