'현대미술 성지' 테이트모던에 내장을 널어놓은 최연소 한국 작가

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

런던 테이트모던 '터바인 홀' 전시한 이미래

약 998평 채운 ‘오픈 운즈’(열린 상처들)

약 998평 채운 ‘오픈 운즈’(열린 상처들)

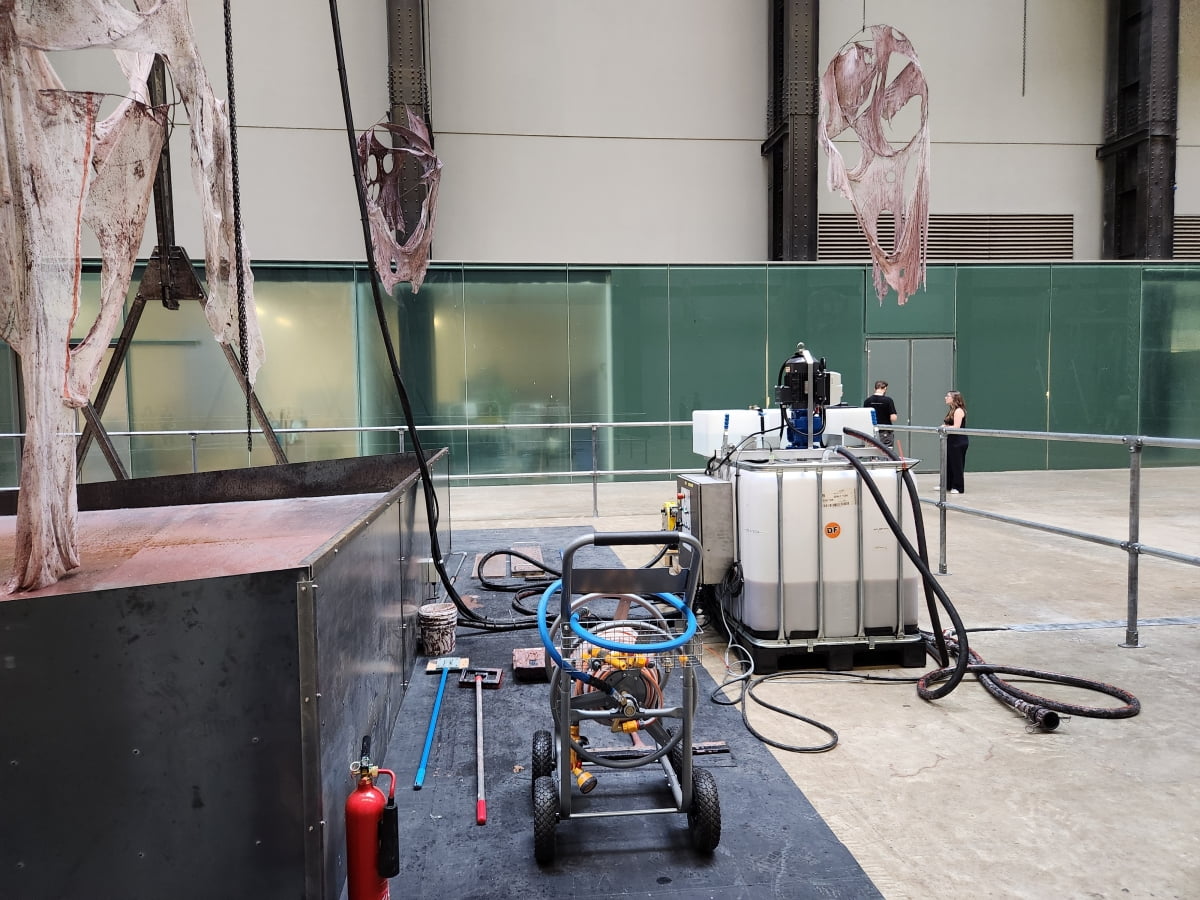

예술가들이 꼽는 이곳의 가장 큰 장점이자 단점은 ‘크다는 것’. 높이는 35m에 넓이가 3300㎡(약 998평)에 달하는 이곳은 어떤 상상이든 현실로 만들 수 있는 드넓은 무대지만, 웬만한 작가의 작품은 설치해도 존재감이 희미해질 정도로 막막하리만치 광대한 공간이기도 하다. 하지만 지난 8일 찾은 터바인 홀에서 올해 전시 주인공이자 역대 최연소 작가인 이미래(36)의 대형 설치 작품 ‘오픈 운즈’(열린 상처들)는 공간에 지지 않고 강렬한 존재감을 뿜어내며 관람객들의 발길을 멈춰세우고 있었다.

이미래는 몸 밖으로 삐져나온 내장을 닮은 이런 작품들을 통해 못생기고 불쾌하지만 가여운 것들이 주는 독특한 매력, 생명과 죽음의 순환, 상실의 슬픔, 몸의 성질 등 다양한 것들을 표현해왔다. 이 같은 ‘육체의 비참함과 연약함’은 예수가 고문을 받는 장면을 사실적으로 표현한 중세의 종교 화가부터 인간의 몸을 정육점에 매달린 고기처럼 묘사한 프랜시스 베이컨까지, 종교적 교훈이나 인생의 덧없음 등을 표현하기 위해 예술가들이 오랫동안 사용해온 주제 중 하나다.

특이한 점은 터빈이 새로운 조각을 끊임없이 만들어낸다는 것이다. 이미래가 붉은 체리즙과 점성을 높여주는 메틸셀룰로오스 등을 섞어 만들어낸 특수한 액체는 터빈에 연결된 호스에서 떨어져 천 조각을 거쳐 바닥에 떨어진다. 이 과정에서 액체의 일부는 천 조각에 붙어 굳게 되고, 일정 시간이 지나면 천장에 걸려 있는 조각들처럼 가죽을 연상시키는 상태로 굳는다. 이미래는 “4개월 가량 전시하는 동안 100개였던 조각이 150개까지 늘어나게 된다”고 설명했다.

이미래는 “아름답다는 느낌과 가슴이 아프다는 느낌에는 공통점이 있다고 생각하는데, 둘 다 심장을 건드리는 감정이라서 그런 것 같다”며 “상처와 함께 사는 것, 그리고 그 상처의 아픔과 역경, 어려움을 잊지 않는 것이 아름답다는 생각을 작품에 담았다”고 말했다. 전시는 내년 3월 16일까지. 런던=성수영 기자

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)