한강 노벨상 수상 일등 공신…재조명 받은 문학 번역가들

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

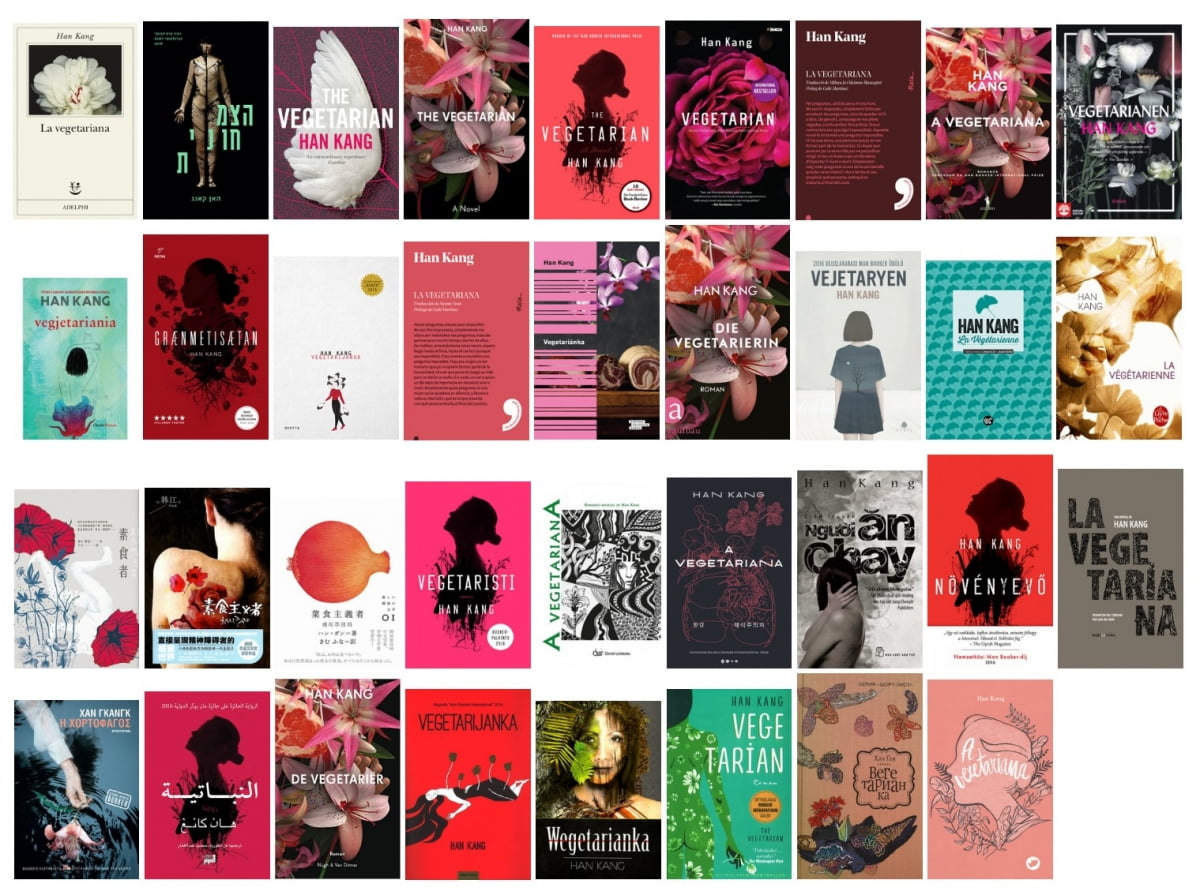

한국어를 배운지 3년만인 2012년 채식주의자를 영문으로 번역하기 시작했다. 이후 이 작품으로 한강과 함께 맨부커상 인터내셔널 부문을 수상했다. 이후 그는 제 14회 한국문학번역원 한국문학번역상도 받았다. 그가 영어로 옮긴 한강의 작품은 ‘소년이 온다‘, ‘흰’ 등이 있다. 한강의 작품에 등장하면서 한국의 문화를 담고 있는 단어인 소주, 선생님, 형 등을 한국어 발음 그대로 옮기기도 했다. 원작자인 한강도 그의 번역에 만족했다고 밝힌 바 있다.

스미스는 “채식주의자를 영어로 옮기는데 많은 어려움을 겪었다”고 했다. 그는 “한국에서 특정한 뉘앙스를 표현하는 표현이 영어에 없을 때 번역가의 창의성이 요구됐다”고 고백하기도 했다. 스미스는 2015년 “내가 하지 않으면 영어로 출판하지 못할 수도 있는 책들을 전문으로 취급하겠다”며 비영리 출판사 틸티드 엑시스 프레스를 차리기도 했다.

지금까지도 데보라 스미스는 한강과 배수아 등 한국의 개성있는 작가들을 필두로 한국 문학의 다채로운 매력을 영미권 독자에게 꾸준히 소개해 오고 있다. 몇몇 국내 문학평론가들로부터 스미스의 한국어 실력이 필자의 의도를 담아내기엔 여전히 부족하다는 지적도 받는다. 그럼에도 스미스가 없었다면 한강이 세상에 알려지는 데에는 더 많은 시간이 걸렸을 것이란게 중론이다.

문학평론가이자 불어학자 조재룡 교수는 2017년 계간 문학동네 봄호에 실은 ’번역은 무엇으로 승리하는가’에서 문학 작품 번역에서 가장 중요한 것은 ‘문학성’이라고 짚었다. 작품의 가치를 결정짓는 문장의 특수한 구성, 작가라면 반드시 염두에 뒀을 문체와 독특하게 사용한 어휘 등은 번역가가 자신의 모국어로 끈질기게 물고 늘어져야 한다는 것. 이는 단순한 오역과 오탈자를 피하려는 노력보다 고차원적인 요소다.

번역가로 활동하는 사람들의 교육적 배경은 매우 다양하다. 문학을 전공하던 이도 있고, 어릴적 습득한 외국어를 더 공부해 통번역 전문 자격증을 취득한 이들도 있다. 다양한 배경만큼이나 번역가의 활동 범위도 한정돼 있지 않다. 책상에 앉아 언어를 변환하는 평온한 모습만 떠올리는 건 오산. 혹자는 번역에 대해 ‘외국어를 할 줄 아는 사람이 문학을 사랑할 때 걸리는 저주’라고까지 말한다.

이들은 알려지지 않은 작가의 좋은 책을 발굴해 내고, 샘플을 엮어 출판사에 전달하는 역할도 한다. 출판사가 긍정적인 반응을 보인다면 작가가 저작권을 출판사에게 판매하도록 다리놓는 일까지 수행한다. 물론 작가에게 전문 에이전트가 있다면 이 모든 일들을 하지 않아도 되지만, 모든 작가가 에이전트를 갖출 수는 없다. 작가가 생존해 있다면, 번역가는 그와 여러모로 단단한 유대관계를 가지게 될 수밖에 없다. 한강과 데보라 스미스도 마찬가지다.

이해원 기자

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)