이분법 클리셰 대신 자매애 보여준 요나 김의 탄호이저

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

요나 김 인터뷰 & 리허설 (10월 15일) 리뷰

10월 17~20일 예술의전당서 공연

10월 17~20일 예술의전당서 공연

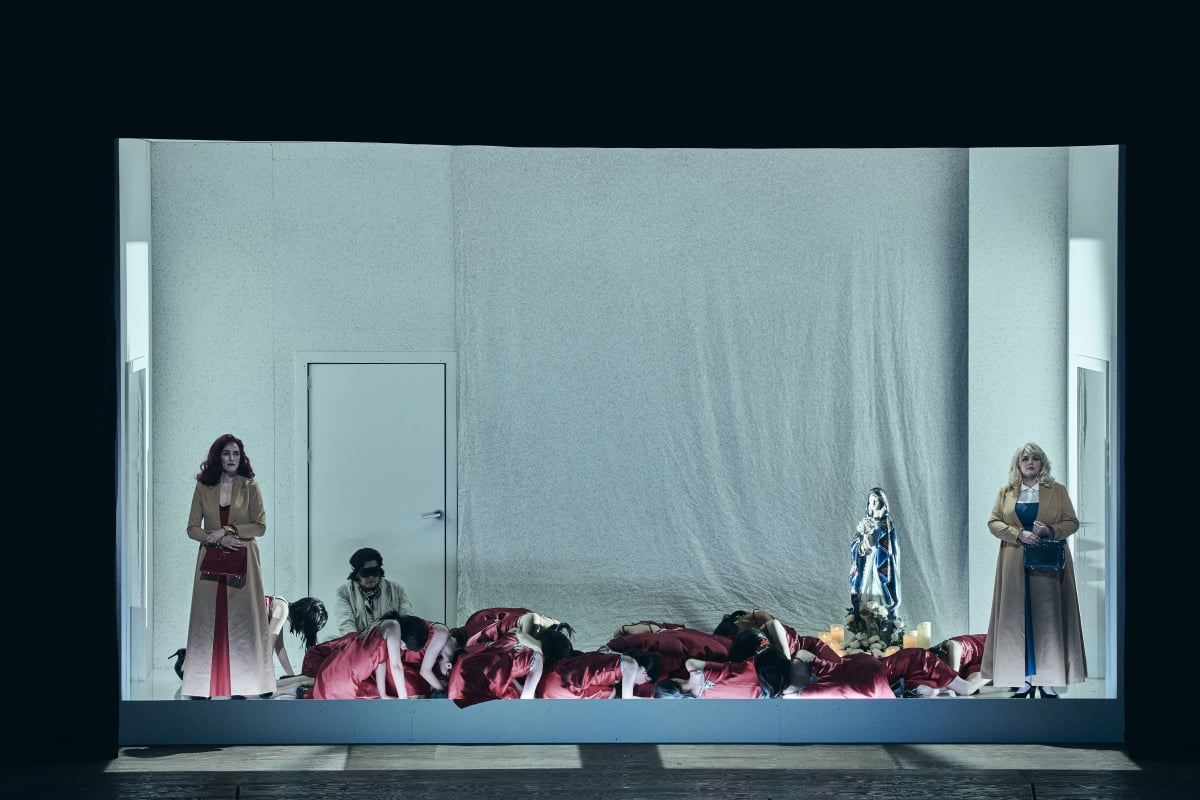

국립오페라단이 지난 10월 선보인 오페라 '탄호이저'는 세계적인 연출가 요나 김의 색채가 진하게 묻어난 무대였다. 요나 김이 탄호이저를 통해 표현하고 싶었던 것은 무엇일까. 공연을 앞두고 리허설 중인 요나 김을 만나 이야기를 나눴다.

'탄호이저'(10월 17일~20일) 리허설이 한창인 지난 10월 15일 서울 예술의전당 오페라극장. 1막을 마치고 숨을 고르는 시간, 무대를 점검하느라 분주한 연출가 요나 김을 마주쳤다. 바그너 오페라를 실연으로는 처음 본다는 기자에게 그는 "잘됐다. 편견없이 보는 게 중요하다"고 했다."이해 못하면 어때요, 졸리면 중간에 잘 수도 있죠. 완벽히 이해해야 한다는 생각 대신 열린 마음으로 보세요."

'탄호이저'는 쾌락을 대표하는 사랑의 신 베누스의 유혹에 빠진 탄호이저가 연인 엘리자베트의 사랑과 희생으로 구원을 얻는다는 내용이다. 바그너가 30대 초반에 작곡한 이 작품은 바그너가 수 차례 수정해 여러 판본이 있다. 이번 무대는 1845년 초연한 ‘드레스덴 판’과 1861년 ‘파리 판'을 조합한 버전이다. 요나 김은 “베누스의 비중이 큰 파리 버전을 1막에 쓰고, 2막과 3막은 젊은 바그너의 패기가 잘 묻어나는 드레스덴 버전(초연 버전)을 사용하기로 했다”며 “파리 버전의 1막 발레 장면은 작위적인 것 같아 삭제했다”고 설명했다.

요나 김이 중점을 둔 건 두 여성 캐릭터다. 팜므파탈 베누스와 순애보적 여성상인 엘리자베트, 대조적인 두 여성의 교집합을 보여주고 싶었다고. 의상에서도 그의 뜻을 확인할 수 있다. 베누스는 붉은색을, 엘리자베트는 푸른색 의상을 주로 입지만 이들은 모두 베이지색 외투를 입는다. 모종의 공통점이 있음을 표현한 것이다.

"성녀와 팜므파탈, 착한 여자와 나쁜 여자, 지나치게 평면적이죠. 현실에서 이렇게 극단으로 나뉘지 않잖아요. 이걸 일차원적으로 받아들이면 스토리가 재미없어져요. 한 여자는 3시간 동안 유혹만 하고, 다른 여자는 내내 남자(탄호이저)를 위해 기도만 하면 지루하잖아요."

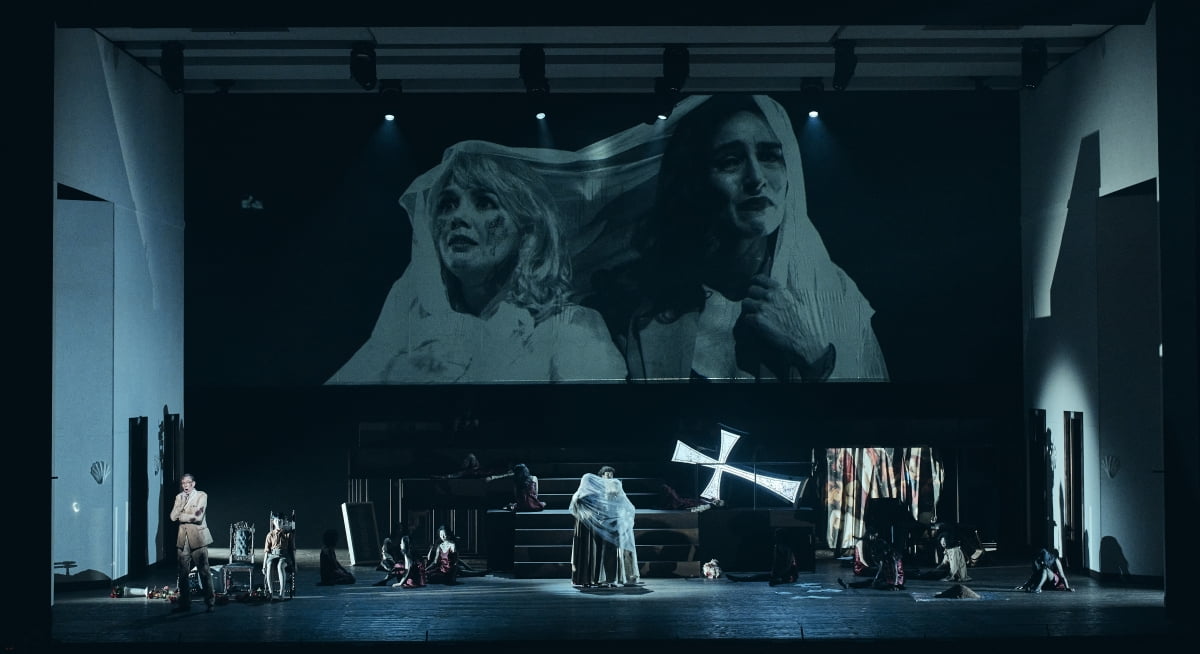

후반부 두 여성은 연대하는 듯한 장면이 나온다. 두 여성 모두 탄호이저와 함께하지 못하지만, 베일을 쓰고 나란히 걸어간다. 두 여성이 마주하는 장면을 통해 작품은 여러 질문거리를 던지는 듯 하다. 서로 다른 가치, 이를테면 세속적인 것과 정신적인 것. 서로 다른 두 가치는 결국 삶에서 하나로 조화될 수 밖에 없음을 말하고자 하는 걸까.

라이브캠으로 감정선 극대화

요나 김은 기존 서사가 중점에 둔 구원보다 현실의 고민들을 다루고자 했다. "리얼한 이야기를 쓰고 싶었어요. 우리는 어떤 사랑을 추구해야 하고, 어떤 가치를 좇아야 하는지요. 너와 나의 이야기, 현재의 우리가 알고있는 사연과 감정들을 보여주고 싶었습니다."

진입 장벽 있던 바그너, 이젠 즐기게 돼

독일 만하임 극장 상임연출가로 활동중인 요나 김은 유럽에서 20년째 활동해온 베테랑 연출가다. 바그너 오페라만 이번이 9번째다. 그는 처음에 바그너를 좋아하지 않았지만, 트리스탄과 이졸데를 시작으로 바그너의 대작들을 연출하면서 바그너라는 거대한 우주에 빠져들게 됐다고 털어놨다.

"진입 장벽이 있는 예술가라는 건 분명합니다. 내용도 무겁고 가사도 독일어 고어라 읽기조차 힘들어요. 인간적인 논란도 많죠. 반유대주의에 여성 문제도 있고요. 여러 이유로 편견이 있었는데, 그의 정수가 담긴 대작들을 잇따라 연출하면서 그의 세계를 즐기게 됐어요. 사적으로 들을만큼요."

짧고 가벼운 콘텐츠가 즐비하는 시대, 오페라가 대중으로부터 멀어지고 있다는 우려에 대해서 그는 이런 답변을 내놨다.

"오페라가 망할거라는데, 제 생각은 반대입니다. 요즘 누가 이런 라이브를 하나요. 4000개의 눈이 한 곳을 보고 있는 일이 별로 없어요. 공동의 경험이라는 지평에는 기가막힌 세계가 있거든요. 수천명과 실시간으로 에너지를 주고받는 경험은 그 어떤 재밌는 콘텐츠와 비교할 수 없는 인간의 원초적인 경험이니까요."

최다은 기자 max@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)