원전, 언제 몇개 지어야 전력수급 문제 없을지…'Mr 수학'은 다 안다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

산업지도, 수학이 바꾼다

(1) 전력수급·반도체 설계 함수로 해결

GDP·인구·추이·기상 데이터부터

송전·예비전력 등 변수 수백만개

최적화 함수 통해 푸는 것이 핵심

文정부때 태양광 기업 우후죽순

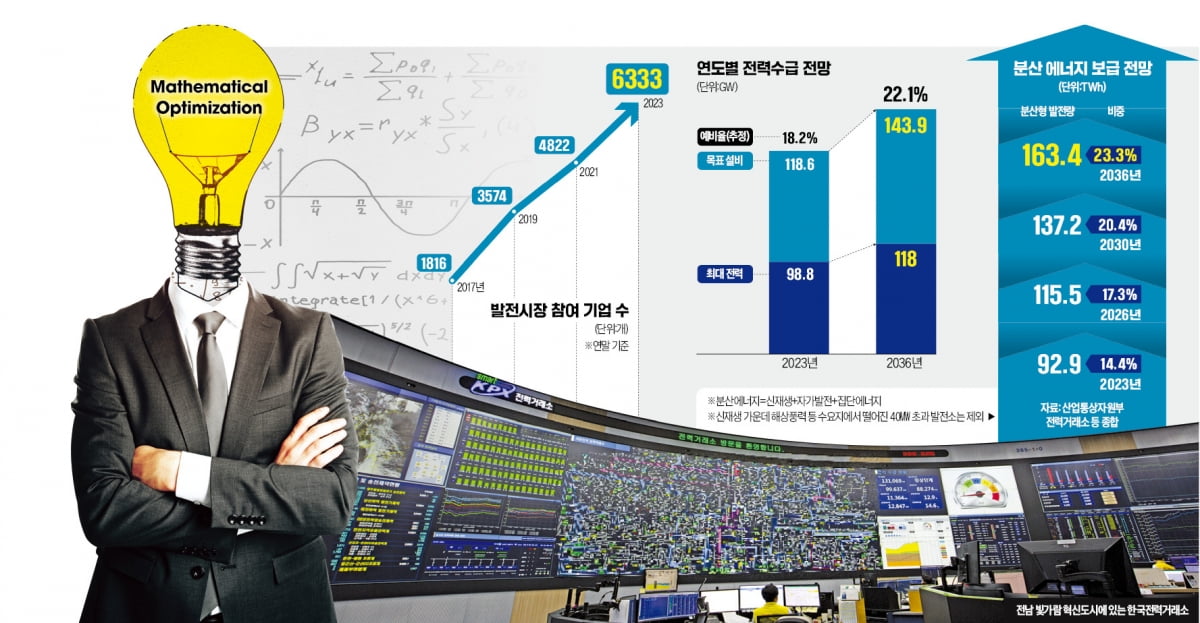

작년말 6333개로 3.5배 폭증

전력 변수·제약조건 더 복잡해져

AI시대 폭증하는 전기수요 감안

미래 전력수급 패러다임 바꿔야

(1) 전력수급·반도체 설계 함수로 해결

GDP·인구·추이·기상 데이터부터

송전·예비전력 등 변수 수백만개

최적화 함수 통해 푸는 것이 핵심

文정부때 태양광 기업 우후죽순

작년말 6333개로 3.5배 폭증

전력 변수·제약조건 더 복잡해져

AI시대 폭증하는 전기수요 감안

미래 전력수급 패러다임 바꿔야

최적화를 달성하려면 최대한 많은 데이터를 수학적으로 설계된 AI 알고리즘에 넣어 돌려야 한다. 이 과정에는 막대한 컴퓨팅 파워가 필요하다. 마이크로소프트(MS), 구글, 아마존 등 글로벌 빅테크 기업이 최근 앞다퉈 소형모듈원전(SMR) 기술 보유 기업에 투자하는 배경이다. SMR은 송·배전 인프라 없이 기업이 보유한 공장 근처에 지어 전력을 공급할 수 있다.

지난 6월 분산에너지 활성화 특별법이 시행되면서 SMR 등을 회사 주변에 지을 길이 열렸지만 아직 갈 길이 멀다. 태양광 등 일부 재생에너지의 소규모 거래를 제외하면 여전히 전력거래소가 전력 공급을 독점하고 있기 때문이다.

전력수급계획은 국내총생산(GDP)과 인구 추이, 기상 예측 데이터 등을 중심으로 수십만~수백만 개 이상 변수로 이뤄진 최적화 함수를 송·배전망 상황, 예비력 등 수많은 제약 조건하에 푸는 것이다. 지난해 10차 전력수급계획에 명시된 2036년 기준 전력 소비량 597.4TWh(테라와트시), 하계 기준 최대 전력 118GW(기가와트)는 이런 과정을 거쳐 산출됐다.

전력수급계획은 원전, 석탄화력, 액화천연가스(LNG) 등 발전소 각각을 어디에, 언제, 어떤 용량으로 지을지 정하는 ‘전원계획’과 발전소 기동 여부(온·오프)를 결정하는 ‘발전계획’ 두 가지로 나뉜다. 전원계획은 혼합정수계획법(MIP)이라는 수학적 최적화를 거쳐 수립한다. 세계 최대 로봇 기업이자 변압기 시장 1위 기업인 스위스 ABB의 스케줄링 프로그램과 미국 뉴욕거래소 상장 기업 페어아이작(FICO), 구로비 등의 수학적 솔버(solver)를 사용한다. 발전계획을 세울 땐 제너럴일렉트릭(GE)의 스케줄링 프로그램과 IBM의 솔버 C플렉스 등이 쓰인다.

그러나 문재인 정부의 탈원전 정책과 국제 사회의 2050년 탄소중립 결의 등에 따라 신재생에너지 접속 계통이 급격히 늘어나면서 전력수급계획의 불확실성이 갈수록 커지고 있다. 현재 전력수급계획에 따르면 2036년 총발전량 667.3TWh에서 신재생에너지는 204.4TWh로 비중이 30%를 넘는다. 전력구매계약(PPA) 등 전력거래시장에 참여하는 기업 수는 작년 말 6333개로 문재인 정부 출범 첫해인 2017년 1816개에서 3.5배로 증가했다. 대부분 태양광 사업자다.

사업자마다 발생하는 다양한 변수와 제약 조건을 감안하면 풀어야 할 함수가 기하급수적으로 복잡해진 것이다. 전력거래소 시스템은 중앙처리장치(CPU) 기반이어서 가짓수가 복잡한 조합 최적화 문제를 풀 수 없다. 슈퍼컴퓨터에 장착되는 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 등과 그에 상응하는 SW가 있어야 한다. 지역사회 반대로 송·배전망 설치가 계획대로 되지 않고 있다는 점도 전력수급계획을 망가뜨리는 요인이다. 하루 전 입찰, 당일 거래로 굳어진 전력 공급 구조 역시 실시간 거래로 재편해야 한다는 목소리가 높다.

전력거래소 관계자는 “전력수급계획엔 기업이 스스로 전기를 생산해 자급자족하고 남는 것은 다양한 경로로 팔 수 있는 ‘지역 및 기업 단위 최적화’ 개념이 들어가야 한다”며 “AI 시대 폭증하는 전기 수요를 고려해 패러다임을 완전히 바꿀 필요가 있다”고 강조했다.

■ 수학적 최적화

수학적 해석을 통해 최적의 의사 결정을 내리는 것을 뜻한다. 다수의 기업이 생산 공정 효율화, 적정 재고 수준 결정 등의 과제를 수학적 최적화를 통해 해결하고 있다. 최근 주목받는 인공지능(AI) 기술도 수학적 최적화와 밀접한 관계가 있다.

이해성 기자 ihs@hankyung.com